10年前に三度塗りをした塗装の今の状態は…

アフターサービス 新築から10年、塗装してから10年の様子

塗装後10年が経過したサイディング外壁株式会社塗装職人感想 | 作業風景 |

||||||

|

|---|

職人からの感想

今から10年と半年前に塗装したお家を訪問。

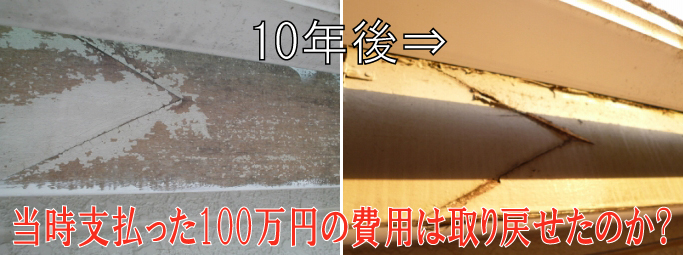

上の10年後の写真は傷んでいるように見えますか?

まず、誤解するような10年後の傷んでいる部分の写真をのせてみました。

それも他の場所と比べて一番傷みが進んでしまう場所をわざわざ選びました。

そもそも業者さんなら、自分で仕事した場所の傷んだ個所は見せませんね?

もしかしたら、もっときれいな写真や真面目そうな仕事内容、10年以上の保証など、魅力的な文句をうたっている業者さんを選んだりしてしまいます。

たぶんこの業界に20年以上いなければ、私もそう思ってしまうかも。

先の見かけの悪いものより、書類を広げてこれだけすごい工事をしますと期待を持ってもらったほうが、工事する側としては都合がいいからですね。

ちなみに運が悪い場合、塗装1年ちょっとで右側の写真のようになる工事も実際にはあります。

なのでついつい工事保証に魅力を感じてしまうかもしれませんが、その場合は外壁よりも適用外のこともある業者さんが嫌がる木部保証の年数に注目する必要があります。

いい加減、塗装業界の暴露話には疲れていますが・・(笑)

そして期待を裏切るかもしれませんが、

結論的にこの家の状況でこの10年後はいい状態です。

上にある左側の写真は、新築から10年後。

このお家は隣りに家がないので、影もなく一日中紫外線を浴びっぱなし。

雨風も直撃で、ほかの家と比較して皮肉にも断然に塗装に悪い環境が整っています。

そしてそれから右側が私たちが塗装して10年後。

同じ10年の経過で傷み方がちがうのが分かります。

さらに一度塗装が枯れてはげてしまった後からの塗装のほうが段違いにはがれやすい状況に陥ります。

時間の流れなのでこれはどうすることもできないのですが、さらに言えば紫外線に強い現在の最新塗料でクサビ足場を使い、専門シール職人による2液成分形のシーリング材を使えば、さらに良い結果を招いていたと思います。

当時は発売されて間もない日本ペイントの水性シリコンセラと一液ファインシリコンセラで3回塗りを実施。

サイディングなのでシーリング(コーキング)の打ち替えと増し打ち、大工による軒天の交換など、一通りの工事を行いました。

当時はファインウレタンという塗料がどちらかといえばメジャーで、シリコンは高価でそれほど戸建て塗装で扱っている業者さんは希でした。

ウレタンもまだ新しめの塗料で、その時はHI-CRという、今ではすっかり聞かなくなったOP(オイルペイント)、いわゆるペンキもまだまだ使われていたような気がします。

当時の作業の記憶がほとんど飛んでいた状況でしたが、写真をみて当時を振り返りお見出しながら解説しています。

まず当時は自分たちで、足場は単管足場で組んでいました。

その時はクサビ足場で作業したことがなかったので、それほど違和感もなく作業をしていましたが、確かに地上と変わらない作業ができるクサビ足場を知ってしまうと、単管足場では作業がしにくいのは否めません。

単管足場は足場の上に材料を置けない、たとえブラケットをつけて足場板を流して材料を置いたとしても、揺れるので材料の落下の危険性が少なくなく、実際に落ちてしまって地面などの周りを汚してしまった経験があります。

クサビ足場の場合は材料は普通におけるし、両手手放しで作業できる分、丁寧な作業に没頭できるのです。

でも当時は我ながらその足場でよく頑張っていました。

そしてこのお宅はベランダの軒下のベニヤ交換がありました。

外壁の目地から雨水が浸入していたようで、そこから伝わり軒下のベニヤまで到達させて腐らせていたようです。

大工を投入して、そこはケイカル版に交換です。

築10年が経過していたので、サイディングと窓サッシの目地シールは当然ながら手を入れました。

ただ当時はシール専門職人ではなく、自分たちで作業していましたので、カートリッジ式の一液タイプのシーリング(コーキング)材を使用していました。

ノンブリードタイプはもちろん使用していたものの、現状の二液タイプの肉厚には正直欠けていたかもしれません。

サイディング自体の劣化は少なかったのですが、木部の傷みが激しかったです。

特に陽のあたる方角面。

新築のときの塗装ははげ、素地が露出していた場所もありました。

当時から最新の塗料に敏感でしたので、木部の下塗りにはシルクシーラー厚膜というものを使用。

それから中塗り、上塗りに、当時発売されて確か間もなかった一液ファインシリコンセラを塗りました。

素地の露出部分は塗料の吸い込みが激しいので、部分的に4回塗装した個所もあります。

その分と言って何ですが、逆に北側など塗膜が活きている場所には2度塗りの場所もあります。

通常はなんでもかんでも3度塗りにこだわるかもしれませんが、家は方角によって傷み方が全然違うものです。

その証拠にこのお家も北側より陽のあたる部分の南西側に傷みが集中していたことからも分かります。

現状傷みが見られない部分の塗り回数を減らす代わりに、傷みが予想される場所にはその分数多く塗る。

この方法が一番家を長持ちさせます。

外壁の下塗りには水性シリコンエポサーフを使用。

サイディングに適している塗料ですが、安くない上シーラーより全然面積が濡れないため、あまり使っている業者は多くありません。

昔、同業の知り合いに、下塗りなのにどうしてそんなに高いもの使うの?と聞かれたこともありましたが、今はどうなんでしょうか。

ただチョーキングが多い家には注意も必要です。高圧洗浄をある程度徹底しないとチョーキングがブロックして、密着性を低下させるからです。

その場合は浸透性のシーラーのほうがよいかもしれません。

そしてその上には水性シリコンセラ。

今は紫外線に強いUVカット機能を持たせている塗料にバージョンアップしていますが、当時はその機能がありません。

勝手な判断ですが、今の塗料で当時塗れば、さらに長持ちに貢献するはずです。

作業風景

※青字は10年前、黒字は現在です。

.jpg)

10年前の塗装前です。ベランダ腰壁のあたりに縦に黒い筋もみえます。この時で築10年でした。 |

.jpg)

塗装直後です。足場を解体したばかりのようですね。トラックに単管足場が乗ってます。 |

これが正真正銘10年と約半年経過した状態です。ですが、あまりよくわからないですね。動画をごらんください。 |

.jpg)

こちらは塗装前の足場組み立て中です。昔は足場屋に頼むこともなく、すべて自分たちで足場を組んでいました。当時はクサビがメジャーではなかったのでその良さを知る前だったためか、単管足場でもそれほど作業に負担を感じていませんでしたが、今のクサビ足場に比べると作業のしやすさは雲泥の差。 |

.jpg)

当時の足場解体後。グレーの色も濃かったですね。 |

10年後の現在。写真の色関係もあるかもしれませんが、やはり全体的に少し色あせていますね。実際にも昔の記憶を呼び起こせば確かにそう感じます。 |

.jpg)

シール自体の割れではなく、サイディングボードからの剥離がほとんどでした。 |

.jpg)

今はシール専門職人による2液のため肉厚のシールが可能ですが、当時は自分たちでシールも行っていました。 |

.jpg)

ボードとシールの間の隙間から水が浸入して、そこからカビが拡大していました。これはシールを撤去した後です。 |

.jpg)

窓サッシまわり。 |

.jpg)

サッシ周りは傷をつけてしまうため、シールの打ちかえではなく増し打ちのことも多いのですが、ここは打ちかえのため撤去しています。 |

.jpg)

シール後。 |

.jpg)

ボードとシールの剥離は、プライマー(接着剤)不足とも言われています。たっぷりプライマーを塗ってシールとの密着性をはかります。 |

.jpg)

プライマー。 |

.jpg)

撤去したシール。撤去分が少ないですね。シーリング(コーキング)の本数でも分かります。たぶん増し打ちが多かったのかなとも思います。記憶が定かではありません。シール材はシャープ化学工業のノンブリードのウレタンシーリング(コーキング)。今では、ボリュームあるシールには少し劣ってしまう一液タイプを使っていましたが、当時はいつもこうでした。 |

.jpg) 自分たちでテープ養生をしてシール。現在はさらに塗装の質を向上させるためのクサビ足場を足場屋に、シールは肉厚2液シールを専門シール職人が担当し、さらに専門性の高さを追求しながら工事を行っています。 |

.jpg)

マスカー養生をして、これは下塗りの水性エポサーフを塗っています。肉厚でかぶり(下地が隠れやすい)もいいし、カチオンという壁との密着性が凄くいいし、シールのブリード汚染も防止してくれるサフェーサーです。シーラーよりはシール上の塗膜の厚さ分だけ、割れにくいかもしれません。ただ高価なのと以前チョーキングが激しい外壁に使用した結果、はがれて補修した経緯もあります。 |

.jpg)

下塗り完了後の家全体です。ベランダーフェンスも取り外して塗りました。綺麗に仕上げるのと作業性を上げるためです。 |

.jpg)

でも今もこうしてみると我ながらホントに濃厚に下塗りを塗っていたなと感じます。ちなみに下の白っぽい壁が下塗りです。上は中塗りですね。東面です。 |

.jpg)

これはたぶん北面の2階です。おなじく中塗りですね。 |

.jpg)

外壁のコーナーは塩ビゾル鋼板です。ここは今でもよく使うミッチャクロンです。塩ビゾル鋼板は亜鉛と並んでとても塗装がはがれやすい部分です。10年後の今でもはがれていませんでした。 |

.jpg)

ここは家の中でも一番日差しがよく当たる南西部分です。写真右側は畑か空き地のため、建物がなく一日中陽が当たっています。紫外線は塗膜には一番悪影響です。強い紫外線を浴びせさせ続ける、塗料メーカーでもよく行う暴露試験を連想させます。雨風にもさらされ、それほど過酷な環境ともいえます。 |

.jpg)

仕上げ完了直後です。 |

.jpg)

仕上がりの写真が少ないです。あまり関係ない場所ですが、当時からエアコンの配管テープの巻き直しはさせていただいていました。サドルバンドも交換しています。室外機から出ている蛇腹のドレンパイプなど、陽のあたる場所はよくパリパリになっています。 |

これが肝心な10年後の目地シール部分です。ひび割れていますがこれは塗膜です。シールまで影響はしていませんでした。 |

窓周りも同様でした。 |

10年後の外壁は何ともありません。というか通常は木部に塗装のはがれがあっても壁から塗装がはがれることはめったにありません。これを利用して保証15年とか素人の知識不足に乗じて、保証を前面にうたう業者さんもいたりもします。知識不足に乗じる業者さんがいても、何も反応せずそれが普通に慣れてしまっている業界が何とも言い難いですけどね。 |

物置にもしまわれず、普通に勝手口のところにそのまま置いてあることに少し驚きました。ビニールにガムテープでふたをしただけなので、たぶん雨水がはいって、その前に中身は固まっているでしょう。ちなみにこのような風景は、塗装10年経過した他の家でも見かけたことがあります。塗料缶の絵柄が今でも変わっていないような・・ |

撮影時、ちょうど西日がガンガン当たっていました。夏ではないので暑くはありませんでしたが、夏だと思えばものすごい暑いのだと思いました。 |

下地調整、下塗りが半端なら1年とたたないうちに破風から塗膜剥離を起こしてしまいそうな陽の当り方です。 |

.jpg)

10年前を思い出しましたね~。新築から10年経過でここまで傷んでいました。塗膜が完全になくなって素地が露出してしまっています。 |

.jpg)

左とは違う部分ですが、ここも太陽が当たる方角の破風板です。雨樋と破風の間があいていたので、ローラーも奥まで入って塗りやすい分、奥まで傷んでしまうのです。 |

.jpg)

ペーパーでよく研磨することは当時からよく意識して作業していました。しかし写真が残っていてこうして説明できてよかったです。 |

.jpg)

木部の下塗りには水性シリコン厚膜シーラー、その前はそれが未発売だったころはシルクシーラー厚膜と、なんだか同じような塗料名でややこしいですが、木部の下塗り材にはホント気を使っていましたね。ダントツにはがれやすい木部にはどうすればいいのだろうか、最新塗料は何があるのだろうかと、いつも模索していたような気がします。ちなみにこのお家はシルクシーラー厚膜。かなり高価な下塗り材です。 |

.jpg)

当時の塗装完了後です。 |

.jpg)

中塗りと上塗りには一液ファインシリコンセラ。当時は発売して間もない最新シリコン塗料でした。シリコン伝説といって、製造元の日本ペイントもかなりの宣伝をしてましたね。シリコンは未だに主流な塗料ですが、パーフェクトシリーズという新たな塗料シリーズも出てきました。 |

.jpg)

10年前で・・ |

これが10年後の現在です。1、2年でこのような状況になってしまう工事も中にはありますね。端末部やつなぎ目などは平面の場所より傷みが先に生じてきます。繰り返しますが直射日光が一日当たる方角なのでより厳しい環境に置かれています。 |

10年後の現在です。ちなみに傷みは下部の塗膜のみ。木部自体には全く影響していません。 |

北側方面の破風板と軒裏です。異常なしです。本当はすべての方角がこうだといいのですが、朝から晩までの日当たり場所は困難かも。 |

.jpg)

10年前。 |

わずかですが、板の節から塗膜の剥離があります。普通のところは、うっすらと光沢があります。10年前の塗料なのに少し驚きですね。どこでもそうだと思いますが、凸凹や端との部分に比べると、やっぱり平面部分は持ちがいいみたいですね。 |

.jpg)

ベランダの軒天のベニヤの交換作業時です。交換前は切れた目地シールから雨が入って、この軒天まで雨漏りしていました。大工をいれてケイカル板に交換しました。 |

10年経過しても、何も異常はありません。うれしいです。 |

.jpg)

雨戸のさび止め作業当時。 |

.jpg)

一旦すべて雨戸を外して塗りました。すべて刷毛塗りです。 |

汚れはつくものの、戸袋も健在です。ただあまり塗装が劣化しておかしくなる場所でもありませんが。 |

.jpg)

物置です。これはハイポンファインプライマーⅡという、グレーのさび止め塗料にて塗り終わったところです。仕上がり直後の写真がありません。 |

10年後。色あせは仕方のないところだと思いますが、正直さびもなくばっちりでした。まだまだこのままでも後5年は大丈夫そうです。 |

.jpg)

ベランダの床。クラックが何か所ありました。クロス工法、密着工法、通気緩衝工法などウレタン防水にはいろいろありますが、今回は密着工法です。 |

.jpg)

掃除をしてアトレーヌのウレタンプライマーを塗布した後です。たっぷり塗りました。 |

.jpg)

ウレタン一層目です。防水材はサンシラールスーパー。これもたっぷりです。一晩おいて2層目です。2ミリ厚を目指しました。 |

.jpg)

2層目を塗布して、また一晩。艶消しのトップコート材、アトレーヌのUFトップFを塗布して完成直後の写真です。ベランダからはずしてあった飾り格子も取り付けています。 |

10年後です。結論的に異常なし。 |

.jpg)

これはウレタンを持ち手の缶に入れている様子です。 |

.jpg)

当時の塗料群です。とにかく木部、鉄部、外壁、塩ビゾル鋼板などの素材ごとに、専用塗料をきっちり使い分けていますね。全体の色のバランスのための配色、素材ごとに耐久性を持たせるためなど、色の塗り分けと塗料の使い分けにはコストが掛かるものです。その逆で色のバランスを考えずに塗りをけなしの同じ色ばかり、素材ごとの塗料の使い分けをしてもらえない工事には注意したいですね。 |

もっと間近で見ると、ひびと言えないような、でもひびかなと思えるような、微細なひびのようなものがありました。ただ雨漏りするようなことは全くありません。ですがせめてトップコートぐらいは必要な時期に来ています。 |

夕日が綺麗です。ただ外壁、木部には過酷な環境でもあります。雨風も直撃ですからね。そのような状況の中で、今回の10年後の検証は、まず客観的に見ても間違いないと思いますが、正直もう少し傷んでいるのかなという思いだったので、太鼓判を押せるほどの塗装工事だったと自己分析です。なにはともあれ、10年前の塗料でこの結果には大満足しています。 |

.jpg)

これは完成直後の屋根の様子です。雨押さえはまださび止めの状態ですが、屋根自体は塗装していません。 |

10年後はコケのようなものが軒先に少しわかります。屋根状況のおまけでした。 |