栄区、サイディング塗装作業

栄区の外壁塗装 1日目:高圧洗浄

屋根に強いコケが見られなかった分、雨樋に付着するコケが大量に付着していました。

すっかり目地シールは劣化してブリードを起こしていました。

空気中の汚れをキャッチして、汚れています。

外壁との接着部分もめくれあがってしまうような状態です。洗浄後、カッターを入れて接着面とシールを剥離させ、新しく二液シールを打ち込む予定です。

屋根は、苔や藻は目立って見られませんが、やはり雪止め周りはカビが見られました。

また、スレートの縁にもカビがあります。

軒樋の中は砂が詰まっているので、高圧洗浄の前に掃除をしました。

砂がある状態で水洗いをすると、泥となって周囲に飛び散ってしまうのです。

足場はくさび式緊結足場を使用。

単管足場は大雑把に言えば移動する足場は単管二本のみでしたが、くさび足場は支柱・ブラケット・踏み板で組み立てられます。

踏み板でしっかり踏み込め、踏み板の上に一斗缶がおけるので、塗装作業に集中出来るため、質の高い塗装作業をすることが可能になります。

屋根のスレートの縁についていたカビが落ちているのが分かるでしょうか?

艶はありませんが、汚れが積もっていた状態からするとこれでもきれいになったように見えますね。

もちろんこのまま放置すれば、紫外線の刺激や雨風の影響が直接家を傷めてしまいますので、外的刺激から家を守れるようしっかりと塗装します。

水洗いを終えたベランダは、早速手すりに養生を行いました。

本格的な養生は後日行いますが、手すり部分は足をかけて移動することがあるため、汚れや傷をつけないようがっちりと破れにくいブルーシートでくるんでいます。

栄区の外壁塗装 2日目:養生、屋根

本日は本格的な養生を行います。

玄関前の蛇腹式の門扉には、マスカーというテープとビニールが一体になったもので全体を覆い、ガムテープでとめました。

塗料の付着は、誤って触れてしまう他、塗料の飛散、さらには職人の衣類についた乾ききっていない塗料が付着してしまう…など様々な要因が考えられるため、余計な汚れを増やさないように塗装しない部分には念入りにカバーをかけます。

土間周りは職人だけでなくお客様も歩く人通りの多い場所です。

先ほどのマスカーではビニール部分に穴があいてしまうことも考えられるため、頑丈にブルーシートで養生をしました。

また、ずれたり足を引っ掛けてしまわないよう、四隅は念入りにガムテープでとめています。

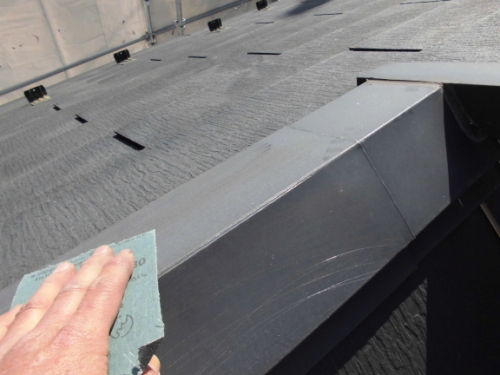

屋根の下地調整を行う際、雨抑えは気をつけねばならない点です。

ほぼ100%の確率で、雨抑えの釘が飛び出ているからです。

ケレンをしながら、こうしてトンカチで釘を打ち込んで止めるのも下地調整の一つです。

雨抑えは鉄部になるので、紙やすりでケレンを行います。

目の粗い紙やすりで擦ることで、高圧洗浄で落ち切らない錆を落とし、さらにフラットな鉄部の面に細かく傷をつける事で、傷に塗料が食い込み、より塗料を鉄部に密着させることが出来ます。

栄区の外壁塗装 3日目:養生、軒裏

ドア回りの養生を行っています(ホワイトボードの日付が2/9になっていますが、3/9が正しいです)。

万一塗料が付着してしまうと、掃除をするのも困難になるため、しっかりと覆って養生しておきます。

今回、川口と共に塗装作業を行っている職人・山之内が養生をしているところです。

養生は、マスカー・マスキングテープ・ビニールで行います。

マスキングテープには、小さいものとガムテープサイズの大きなものの二種類があり、窓枠や外壁のライン出し、ビニールで雨樋を覆う時は小さい手のひらサイズのマスキングテープを使用しますが、軒裏からの塗料垂れを防ぐためにする養生や土間の養生にはガムテープサイズのものを使用します。

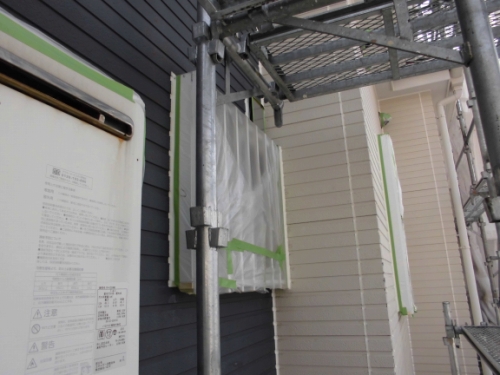

窓もしっかりと養生をしました。

たるんだ状態だと、風で煽られてマスキングについた塗料が飛散してしまう可能性があるため、ピンと張って養生します。

室外機などは全て覆ってしまうと通気口まで覆ってしまい故障や事故の可能性があるため、通気の良い布や、通気口を開けた養生をします。

栄区の外壁塗装 4日目:水切り、軒裏

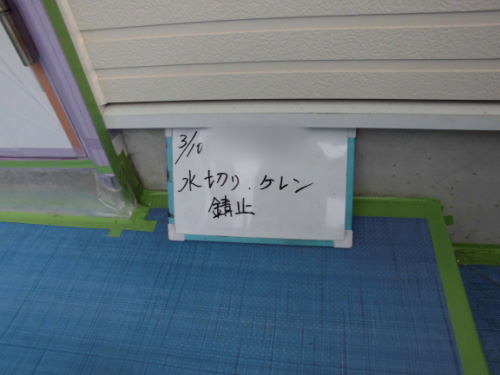

ペーパーヤスリで水切りを擦り、表面に細かい傷をつけています。

鉄部は表面がつるつるとしているのでとっかかりがなく、そのまま塗料を塗布しても剥がれやすくなってしまいます。

塗料が引っかかる場所をつくるため、研磨作業を行います。

また、このケレン作業で、鉄部に錆が出ていたら、しっかりとこそぎ落します。

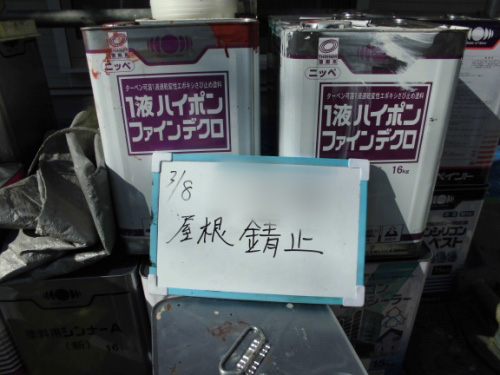

下地塗料の塗布中です。

ケレン作業を終えた後、錆止め塗料を塗布しました。錆の発生を防ぐ他、塗料と下地の接着効果も持っているため、たっぷりと塗布していきます。

今回使用したハイポンファインデクロは、高い防錆性能を持っています。

屋根の下塗りでは赤い色を使用していましたが、水切りは仕上がりが白のため、錆止めも色も白を使用しました。

色によって塗料の性能の違いはありません。

栄区の外壁塗装 5日目:外壁、軒裏、水切り

今日から外壁の下塗りに入りました。

下塗りには浸透性のシーラーをたっぷりと塗布してきます。

このシーラーを塗布することによって、塗料と外壁の密着度が向上し、剥がれにくい塗膜を形成することが出来ます。

水のようにしゃばしゃばとした液体をローラーにたっぷりと塗布して濡れ感を出していきます。

軒裏にある換気口を刷毛で塗布していきます。

こちらはすでに下地調整と錆止めの塗布が終わっているので、クリーム色の塗料の一回目を塗布します。

細やかな格子の中にもしっかりと刷毛先を差し込み、細部まで塗布していきます。

補修した軒天には、ケンエース塗料を塗布しました。

ケンエースは防カビや染み予防効果のある塗料です。

白い塗料でのため、塗装面を様々な角度から確認して塗り残しがないかチェックします。

外壁や屋根などは太陽光が届くのですが、太陽光が届かないので、目を凝らして何度もチェックしました。

こちらは水切りの二行程目です。

刷毛でたっぷりと塗布したせいか、ブルーシートに塗料が垂れてしまっています。

たっぷり塗布するため一斗缶から塗装場所の間に塗料が垂れてしまったり、塗装面から垂れてしまうこともあります。

ある程度は意識せず集中して塗装を行えるよう、養生はしっかりと行います。

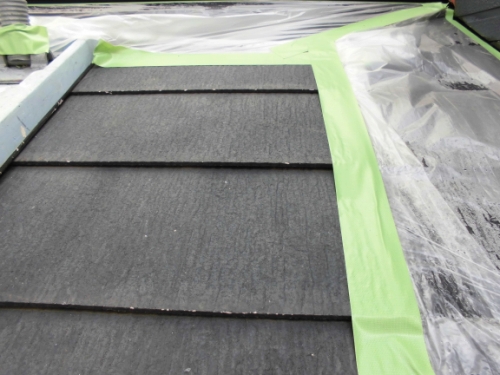

栄区の外壁塗装 6日目:屋根、破風、養生

こちらは下屋根の養生の状態です。

下屋根は、軒天から塗料が垂れてくる可能性もあるため、塗装するまでしっかりと覆っておきます。

上を覆うのが目的のためしっかりと押さえていませんが、ライン出しや塗料漏れを防ぐためにはこういった段差も指でしっかりと押さえます。

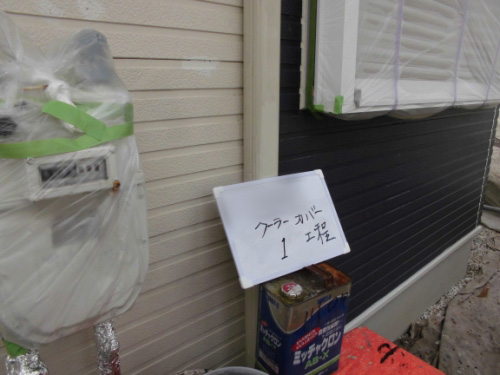

クーラーカバーの塗装は、鉄部と同じようにケレン作業から入りました。

また、雨樋やホースカバーといった塩ビ素材を塗装する際も、つるつるした表面に傷をつけて塗料の食いつきを良くするため、ケレンします。

塗布したのはミッチャクロンという下地塗料。その名の通り、下地と塗料の密着を強化させる下塗り塗料です。

破風の下地調整をした後、塗料を塗布していきました。

外壁に合わせてアイボリー色なので写真では分かりにくいでしょうか。

塗布した手前側が色づき、艶が出ています。

横樋と破風の間には刷毛を差し込んで、隙間まで漏れなく塗装をします。

栄区の外壁塗装 7日目:外壁

下塗りを終えた外壁の中塗りを行います。

今回の住宅は、白と黒でのツートンカラーのため、先に白い外壁部分の塗装から入りました。

屋根や軒裏にしっかりと養生をしているため、臆する事なく塗料をすみまで塗り込めます。

この隙間は微妙な体制で塗布しなければならないため、雪止めを支えに塗装。

ローラーであれば腕を伸ばして塗り込めるのですが、目が深い外壁のため刷毛で行った方が塗り残しもなく仕上がりも綺麗なため、全編刷毛作業です。

一級塗装技能士の川口が塗装中。

もう一度塗料を重ねて艶と厚みを出しますが、見た目で言えばこの段階でもとてもきれいにしあがっています。

窓の養生に塗料が少し付着してしまっていますね。

今回は刷毛塗装なので玉のような塗料の飛散ですが、普段はローラーで塗布するため飛び散るような細かな飛沫のような飛散になります。

栄区の外壁塗装 8日目:外壁

よく見ると、ちょうど真ん中あたりから色が分かれています。

同じ色の塗料を塗布しても色が違うのは、塗料が乾いている証拠ですね。

また、太陽光で見る場合と室内で見る場合とで色味が違いますので、色を決める際は出来るだけ晴れの日の外で行ってください。

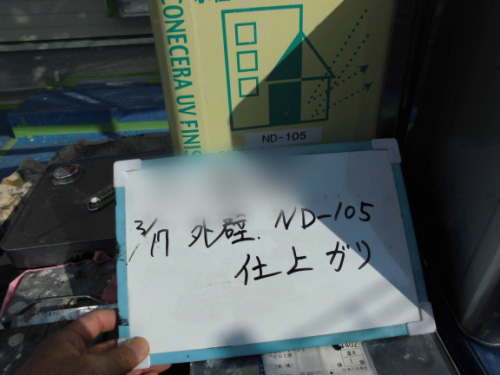

栄区の外壁塗装 9日目:外壁

ND-105とは、白い部分の外壁の色です。白系統は、見積りの際お持ちする見本の、標準的な冊子にあるだけでも10色ほどあり、その中でも黄味が強かったり赤味が強かったりと様々あります。

今回は、黄味寄りの少し彩度の低めの色でした。それでも、全体に塗布すると真っ白に感じますね。

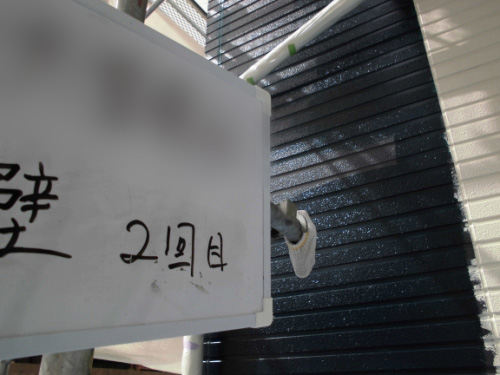

白い部分の外壁が仕上がりましたので、今度は濃紺部分の外壁の色です。

雨樋に塗料がついてしまっていますが、養生をしているので雨樋本体にはついていないので安心してください。

仕上がりは濃紺ですが、白い塗料やシールに重ねた部分が色鮮やかに見えてしまっています。

塗料を重ねて塗る事によって、周囲と同じ色になります。

先に刷毛で入りづらいところを塗布してから、平刷毛で一気に塗り下ます。

深い目地の隙間にもしっかりと塗料が入るようにしました。

角隅はまだ塗料が乾いておらず養生が出来なかったので、手できっちり線を出しています。

フリーハンドなので少々いびつなところがありますが、塗装終了後、きっちりと綺麗な線出しを行う予定です。

中塗りだけでも、外壁は艶を取り戻したように見えますね。

シリコンセラUV塗料は、水性で有害物質を含んでいない他、低汚染・防カビ性能もある塗料です。

二度塗りすることでさらに性能を高め、さらに肉厚に塗装することで光沢も深い艶になります。

栄区の外壁塗装 10日目:外壁

塗布中ですが、しっかりと光沢が出ているのが分かるでしょうか?

シール部分に養生をしていないので、線出しは職人の腕にかかっています。

一級塗装技能士の川口が、はみださないよう気をつけながら塗布しました。

栄区の外壁塗装 11日目:破風、シャッターボックス、屋根

シャッターボックスも、ケレンを行いました。

つるつるとした表面に傷をつける事により、塗料が引っかかって食いつき、より塗料と素材の密着度を高めてくれます。

今回はサンドペーパーを使用する頻度が高いですが、錆を落とす時は皮スキやマジックロンといった道具も使用します。

出窓屋根も、ケレンと錆止め塗装です。

シャッターボックス、出窓と共に、仕上がりの色が白なので白い錆止め塗料を使用しました。

他にも、屋根に使用した赤、グレー、茶などの色があり、仕上がりの色によって下の色が透けないようにしたり、全体の色味の均一が図れるよう、錆止め塗料の色も変えます。

破風の上塗りも本日行いました。

前回ほんのりとクリーム色だった部分もすっかり太陽の光の下では真っ白に見えます。

塗り漏れがないか、様々な角度から覗き込んで刷毛を動かしていきます。

軒の白さと破風の白さで、パッとあかるく爽やかな雰囲気です。

こちらは塗料置き場。

毎朝使いやすいように出し、帰りにはすべて車に積んで帰ります。

缶の中をシンナーで綺麗に洗い、入れ物として使用している缶もありますが、基本的には中身はどれも新しい塗料です。

左に積んでいる白いカップは塗装の際に欠かせないもので、一斗缶を持って行けない時はこのカップに塗料を入れ、持ちながら塗装します。

屋根の下塗りに入りました。

使用したのは一液ベストシーラーで、この塗料をしっかりと染み込ませるように塗布することで、しっかりと下地を作り上げることが出来ます。

また、塗料とスレートの密着率を高める効果もあるので、しっかりと塗布していきます。

塗布した部分に濡れ感が残っていますね。

この濡れが、塗料をしっかりと密着させてくれます。

ところどころ塗料が毀れてしまっていますが、この上からブラックの塗料を塗布しますので、白い色は見えなくなります。

スレートの深さが、こうして見るととても分かりますね。

こうした深い隙間は塗装には難しく、ローラーだけで済めば手早く進められるのですが、塗り残しがないようしっかりと刷毛で隙間を埋める塗装(ダメ込み)をしてから、ローラーを縦横に転がして塗装します。

こちらは軒裏の通気口周辺です。

塗料が乾ききる前に養生を剥がしました。

塗料が乾ききってしまうと、剥がした時にパリパリとした塗料片が落ちてしまい周囲を汚してしまうからです。

養生テープについた塗料が周辺についてしまわないよう、内側に巻きながら剥がしました。