キルコート断熱塗装、模様の違うサイディングで色変え塗装

作業風景

高圧洗浄

150キロ圧の水流の出る、高圧洗浄機での水洗いです。 |

水洗いと言っても、ほとんど汚れを剥がしこそぎ落とすような作業です。 |

高圧洗浄が終わった屋根です。 |

外壁の高圧洗浄をしています。 |

カメラが、洗浄の跳ね返りの水で濡れてしまいました…。よく見ると奥に職人がいます。 |

屋根

一級塗装技能士の川口です。 |

下地調整で大切なのは、ケレンと同時に、飛び出た釘を打ち込む作業です。 |

下地調整をした鉄部部分に、錆止めを塗布しています。 |

防錆性に富んだこの塗料は、速乾性なので、夏場はその日のうちに中塗りも可能になります。 今回、屋根の仕上がりは白っぽいですが、上に4層分塗料を重ねるので赤色を使用しました。 |

錆止め塗布が完了しました。 |

屋根の下塗りに入りました。 |

キルコート専用のプライマーが、しっかりとスレートに浸透しているのが、反射で分かります。 |

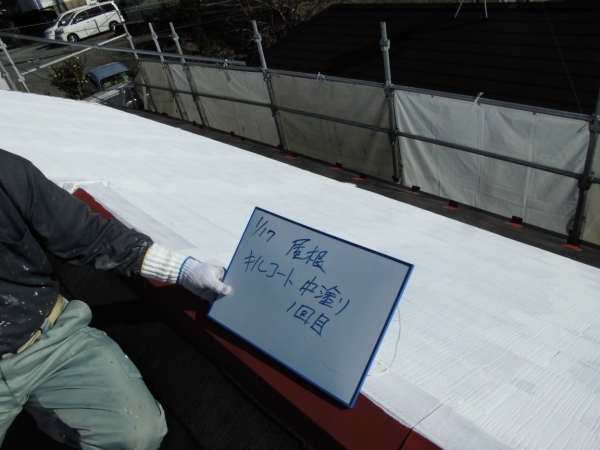

キルコート一回目の塗装です。 |

こちらは一層目が完了した状態。全体が真っ白に染まっていますね。 |

一日置いて十分に一層目を乾かしたので、二層目の塗布中です。 |

屋根のキルコート塗装、中塗りの二回目が完了しました。 |

キルコートのメーカーによると、上塗りは一回で性能に全く問題はないそうです。 |

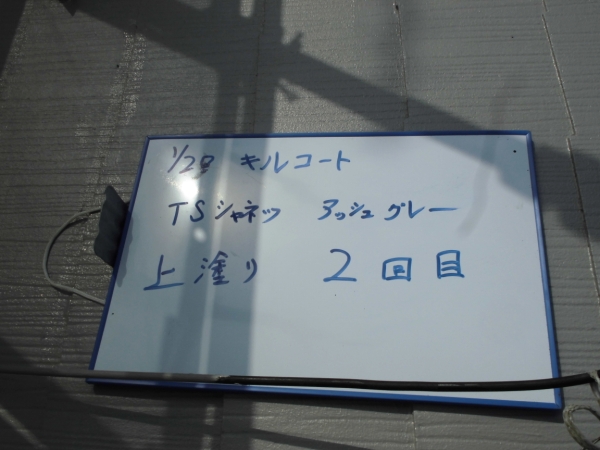

屋根の上塗りです。こちらも二回塗布します。 |

今回はアッシュグレーという少し灰色がかった色の塗料を塗布しています。 |

一層目塗装が終わってから大体1時間後、二回目の塗装を行います。 |

塗膜が乾いたので、仕上げに縁切りをしています。 |

縁切りが終わってから、タッチアップをしています。 |

縁切りの時に傷をつけてしまったところ、気になった掠れなどを徹底的に再塗装しました。 |

外壁

土間を養生しました。 |

窓の養生は、マスカーで行います。 |

下地(下塗り)には浸透性のシーラーを使用。 |

一階のサイディング外壁部分の下塗り中です。 |

二階のサイディング外壁の中塗りには、たっぷりと塗料を含ませたローラーを転がしています。 |

こちらが本来の中塗り塗料の色。真っ白の塗料ですね。 |

二階上塗り塗装の前のダメ込みです。 |

細部を仕上げてから、ローラーで全体を塗布。 |

一階外壁の中塗りをしています。 |

こちらは一階外壁の上塗りdす。 |

軒天

軒天のケレンは、手首を返して行うので大変です。 |

軒天をケレンしているのは、一級塗装技能士の星野です。 |

ケレンが終わったら、下塗り塗料のシーラーをしっかりと浸透させました。 空気口部分は同じ白い色をした錆止め塗料を塗布しました。 |

軒天の上塗りを開始しました。 |

軒天の気孔部分に、錆止めを塗布しています。 |

玄関前など、足場が建てられない場所の塗装では脚立を使用しました。 |

破風

破風の下塗りには、木部用の下塗り塗料を使用しています。 |

鉄部を塗装している間に、塗布した下塗り塗料が十分に乾燥していました。 |

破風は木部なので、木部用の下塗り塗料を塗布しました。 |

雨樋

雨樋の下塗りは、刷毛で行いました。 |

雨樋の中塗りをしている、川口です。真っ白に仕上がった軒が眩しいですね。 |

雨樋の集水器部分は、凹凸のあるデザインのため、隙間に塗料がたまったり掠れが出ないよう、均一に仕上げるように刷毛を動かします。 |

雨樋の上塗りです。 |

帯板

帯板は、雨樋の密集地帯は凸凹があるので、くぼみに塗料がたまらないように刷毛を動かしました。 |

施工四日目(17日)に中塗りまで終えていた帯板。上塗りの仕上げに入ります。 |

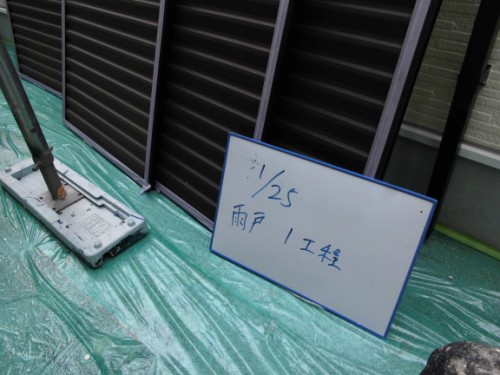

雨戸

雨戸の塗装です。 |

下地調整は、ヤスリでケレンです。 |

指先もつかってしっかりと入念に下地調整をしたあとは、プライマーを塗布します。 |

雨戸の端は塗料が入りにくいので、刷毛でつつくようにしてしっかり奥まで塗料をゆきわたらせます。 |

シャッター

シャッターは、他の付帯部と同様に下地調整から開始しました。 |

下塗り塗料は、プライマーです。 |

中塗り塗料を、先にシャッターの四隅や溝に走らせておきます。 |

短毛のローラーで一気に平面を仕上げていきます。 |

中塗りが終わったら、上塗りを重ねます。 |