外壁塗装情報 |

横浜市保土ヶ谷区での塗装、雨樋・水切り中塗りと屋根大工工事 |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市保土ヶ谷区での施工風景をお送りします。塗装を行ったのは、一級塗装技能士の川口。

前回下塗りした雨樋や水切りの、中塗りから作業開始。

ミッチャクロンというプライマーで塗料の密着度は高めてあるので、この上からシリコン塗料を乗せていきます。

横樋は数種類の刷毛を使い分けて、破風との隙間にもしっかり塗膜をつけていきました。ハケ目を出さないように、塗料の光沢が艶やかに輝くように塗布しています。

水切りには小さめの平バケを使用して、こちらも塗料の置くように塗り上げていきました。あまり光りの当たらならい場所ですが、塗料のツヤが輝き、キラキラとしています。さらに上塗りを重ねることで、より厚膜で耐久度のある塗装に仕上げていきます。

次は場所を屋根に移します。

屋根の雨押さえ(棟押さえ)や屋根材の補修をしています。こちらの担当は板金技能士でもある熟練大工の内田が施工しました。

雨押さえの継ぎ目部分はコーキング材が充てんされているのですが、ここが劣化によって肉痩せしており、かなり隙間が空いている状態でした。目地の両端にマスキングテープを貼り、ウレタンコークというコーキング材を塗布して平らに均します。

屋根材にはクラック(ひび割れ)が何箇所にもわたって発生していたので、マスキングテープで目印をつけ補修していきました。

他にも雨押さえを固定している釘がない箇所や、浮きあがっている部分も直していきました。

塗り替え前に傷んだ箇所を根本から修復した上で、肉厚な塗膜を形成して長持ちさせていきます。

カテゴリ:屋根工事・カバー工法

|

横浜市旭区での塗装工事、破風、雨樋と帯板下塗り |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市旭区で行った塗装工事の施工風景をお送りします。前回は屋根鉄部のケレンや補修、部分的な養生をしました。

本日は破風や雨樋、帯板の下塗りから作業開始。

破風は見えている箇所だけでなく、平バケを横樋との間に差し込んで、奥まで塗料を塗り込んでいきます。塗りにくい部分ではありますが、塗膜の厚みに差がありすぎては耐久性に影響が出てしまうので、可能な限り均等に塗料を付着させて仕上げます。よく見える場所でも、見えない場所でも同じように塗装しています。

破風を仕上げたあとは、雨樋と帯板にプライマーを塗布していきます。これは接着剤の役割を担うので、たっぷりムラのないように塗ることで、上から重ねる塗料を剥がれにくくさせます。

こちらのお宅の帯板は凹凸があるタイプなので、塗り落しがないように窪みにもきっちり付着させていきます。透明な材料なので、光りを当てたり、見る角度を変えて均等に塗り上げました。

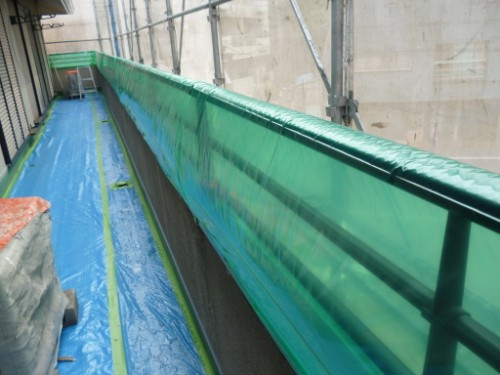

前日はベランダの床の養生をしましたが、今回は手すりをノンスリップマスカーで覆ってテープでしっかり留めてあります。手すりは足場からベランダへ移動するときに(その逆も)、足をかけることがあるため、厚手で滑りにくい材質のもので養生する必要があるのです。

|

横浜市保土ヶ谷区での住宅施工、鉄部・雨樋ケレンと下塗り |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市保土ヶ谷区で行った施工の様子をお届けします。担当した職人は一級塗装技能士の川口。

まずは鉄部や雨樋のケレンから開始。

サンドペーパー(紙やすり)で擦って汚れやサビを落としつつ、細かな傷をつけていきます。ツルツルとした下地に塗料を重ねると、引っ掛かりがないため塗膜が剥がれやすくなってしまいます。高級塗料を重ねて厚膜に仕上げても、すぐに剥がれてしまっては意味がなくなってしいますよね。対策として研磨傷をつけることで、塗料がしっかり食い付くように下準備します。

軒の換気孔はワイヤーブラシを使用して、擦りにくい場所もしっかり研磨しています。横樋はサンドペーパーだけでなく、ワイヤーブラシの曲線を生かして、樋の角にも当てて擦りました。フードカバーや庇もペーパーで微細な傷をつけておきます。

ケレンを終えたら、各所の下塗りに入ります。雨樋やホースカバーにはミッチャクロンというプライマーを塗布しました。名前が表す通り、下地と塗料の密着性を向上させる性能があります。いわば接着剤の役割を果たすというわけです。

この透明なプライマーを刷毛でたっぷり塗布していきます。同じ角度から見て作業をすると、きちんと塗れているかわかりにくいので、別方向からも確認しながらまんべんなく塗り込みました。

水切りは鉄部なので、通常はサビ止めを塗るのですが、こちらはレザーを被せてあるため雨樋と同様にミッチャクロンで下塗りしました。

フードカバーや軒の換気孔部分には白いサビ止めを塗布して、サビが発生しないように下塗り。庇は赤錆び色のサビ止めを使用しています。これは上塗りの色に合わせているので、場所によってサビ止めの色も変えて塗っているのです。仕上がりの色と差があまりない色を選択します。

下塗り後はフードカバーやホースカバーの中塗りに移りました。

白いシリコン塗料を刷毛でたっぷり重ねていきます。

艶やかに、ハケ目を出さないように仕上げるには、ハケは軽く持ち、できるだけ1ストロークを長く描くようにして塗ります。表面がフラットに仕上がると塗料の光沢も合わさり、とてもきれいに仕上がります。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム