外壁塗装情報 |

下地こそ塗装の命 ちいさな下地作業が大切な理由 |

| 人気blogランキングへ |

|

職場管理、見積もり担当の松尾です。 今回はちょっとした作業ではありますが、とても大切な下地の実例を3点ご紹介いたします。 どれもこれも、本当に小さなことではあるのですが、これらをやらないと後に大きな問題を引き起こす原因となります。

まず一つ目。塗装工事が終了した後に、タッチアップ(補修工事)でお伺いした実例です。 このお客様のお宅は、1回目の塗装の下地部分があまり良くない状態だったため、2回目の外壁塗装(付帯部)は弱溶剤の塗料を用いて、下地を溶かしながら密着するタイプのものを細心の注意を払いながら使用していました。 ところが、塗装工事完了後に始まったお隣の新築工事の際に、塗装した霧よけの上に粘着性の高いガムテープを貼られてしまい、ガムテープを剥がしたところ、塗料がはがれてしまったのだそうです。お客様から「自分でも塗れるとは思うのだけど、一度見てもらえないかしら」とご連絡を頂きました。

もともと、弊社では塗装完了後に「タッチアップ材」として、薬の小瓶程度の塗料をお渡ししてあるのですが、下地の問題もありましたのでお伺いさせて頂くことに。 すると、やはり旧塗膜が完全に密着していないところにガムテープを貼られため、2度塗りした塗料が旧塗膜からすべて剥がれていました。

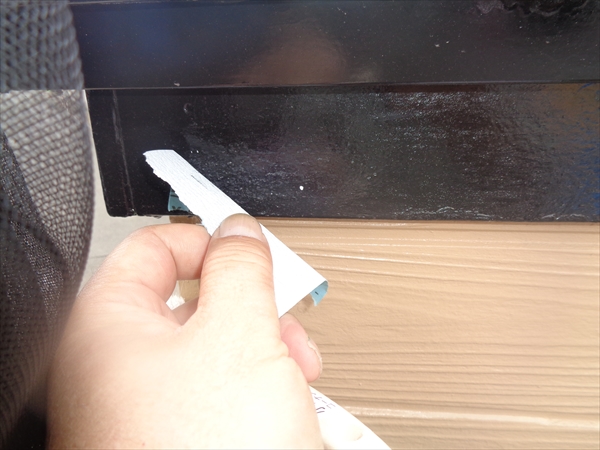

このまま、お渡ししているタッチアップ用の塗料を使って頂いても良かったのですが、一度剥がれてしまったところは下地と塗料の密着率が弱くなってしまうので、今回は再度こちらで塗装させて頂きました。 塗装工事をしてから日数が少し経ってしまっているので、下地の密着率を上げるために、まずは紙やすりで軽く目荒らしをして、その後塗料で2度塗りを。 こうすることで、より塗料と下地の密着率が上がり、剥がれてしまった部分の強度も上がります。 たかだか小さな紙やすりで、うっすらと傷をつけるだけの工程ではあるのですが、この工程をすることで後から塗った塗料の密着率は大きく変わるのです。

弊社はいつでも、お客様にとってかかりつけ医のような塗装会社でありたいと思っています。 お客様が下地の状態を不安に思っていらっしゃるのであれば、それをしっかりと解消することが、かかりつけの塗装会社としての役目だと思うのです。

二つ目の実例は、コロニアル屋根のお宅です。 割れやすいとされる屋根に、前にブログでお話しましたパミール屋根がありますが、最近ではコロニアル屋根でもパミール屋根と同様の現象が起きています。 お客様の家も屋根の上を歩くだけで、まるでビスケットの上を歩くようにパリパリと割れる状態になっていました。 お客様がおっしゃるには、先だっての台風で屋根が剥がれてしまった…とのことだったのですが、見てみると剥がれた部分はもともと屋根自体がもろくなっていたようです。 通常パミール屋根やコロニアル屋根が割れるのは、屋根材を固定する釘の錆びていることが原因とされています。 釘が錆びてしまったがために、屋根材を支えられず、屋根材が割れたり滑落したりするのだと……。 でも、こちらのお客様宅築10年以上ではあるものの、写真を見て頂いてもお分かり頂けるように釘に錆はなく、当てはまりませんでした。 代表的な原因が、必ずしも当てはまるわけではないのです。

今回の原因は、屋根材を止める釘の打ち方でした。

お客様宅の屋根は、四角の板が3枚つづりになったものが1枚となっている細長い板状のコロニアル屋根だったのですが、屋根材を止める際に打った釘が、ちゃんと打てておらず出っ張ってしまっていました。 屋根材と屋根材の隙間には本来風なども入りこむのですが、屋根材の隙間を風が通る際に、この少しだけ出っ張った釘が屋根材の下でシーソーの支点のようになり、屋根材はカタカタと動く状態に。その結果、屋根材の真ん中に力がかかり、最後には、釘を軸にして屋根材が割れてしまっていたのです。

なぜ釘が出っ張ってしまったのかを、大工にも意見を聞いてみたのですが、経年劣化で釘が浮いてくることもあるので一概には言えないけれど、施工の仕方がまずかったのかもしれないとのことでした。

また現在では、屋根の釘を打つ際にエアーコンプレッサーの釘打ち機を使います。 推す力を間違えると、誤射してしまったり、うっかり2本打ってしまったりする場合も。 このミスを「ま、いっか」で済ませてしまうと、後にこうした不具合を引き起こす原因となります。 釘の出っ張りをその時にきちんと対処していれば、なんでもないことなのですが、対処せずにそのままにしてしまうと、屋根が割れてしまう原因になるのです。 たかが釘1本ですが、されど釘1本です。 こうした下地のちょっとした甘さが、屋根が割れるという惨事を引き起こしてしまいます。

最後三つ目にご紹介する実例は、タスペーサーです。 タスペーサーは大きさで言うと、1~2センチほどの小さな部品ですが、屋根の塗装をする上でとても重要な働きをします。

先ほどもお話しましたが、通常屋根材と屋根材の間には隙間があります。この隙間は屋根材と防水シートの隙間に入り込んだ雨水を、外に排出する仕組みにもなっています。 ところが屋根塗装をする際に、塗料の膜厚、重みで、屋根材と屋根材の隙間を塞いでしまうことがあるのです。 隙間を塞いだままにしてしまいますと、様々な箇所から屋根の下に入り込んだ水が、屋根材の内側に水がたまり、雨漏りの原因となります。(針穴、シートジョイントなどから) そうしたことを防ぐためにあるのが、「縁切り」という工程です。 塞がってしまった屋根材と屋根材の隙間を、お好み焼きのヘラのようなもので切り開け、水の排出口を確保します。 ただこの「縁切り」という作業は、1回目の屋根塗装の際にしかできません。 というのも2回目の屋根塗装の際に、塗り重ねた塗料の重さで屋根材の重量が増し、さらに塗り重ねた塗料で屋根材の厚みも増します。重量と厚みが増した屋根材は、屋根材と屋根材の隙間を圧迫します。その為、微妙に開いていた屋根材の隙間が塞がってしまうのです。 こうなってしまうと、「縁切り」をしても、隙間は押しつぶされてしまうため水の排出口を保つことはできません。 そんな時に、このちいさな部品であるタスペーサーが役に立つのです。 タスペーサーを入れることで、屋根材の隙間が保たれ、水を排出することが可能になります。 このタスペーサーもまた、屋根塗装に置いての大事な下地の一部なのです。

ただ、このタスペーサーの使い方は、お客様の屋根の状態によっては、1回目の塗装の際に使用する場合もあります。屋根の構造によって使い方が変わるからこそ、職人の感覚が必要になるのです。

屋根や壁の状態は、お客様の家の状況や施工会社、職人の腕によって状態は千差万別です。その時によって扱い方が変わる「生もの」のようなものと言えます。 職人が実際に屋根や壁を見て、屋根や壁の中を開けることで初めて、最適の塗装や補修を見極めることができるのです。

今回ご紹介したものは、どれもこれも小さな下地作業です。 塗料がうまくのるように、下地に目荒らしをしたり、釘をしっかりと打って出っ張らないようにしたり、屋根と屋根の隙間を開けるためにタスペーサーを挟みこんだり…。

小さな作業ではありますが、この下地作業の一つ一つが、大きなトラブルの原因を作らないためにとても大切なのです。

僕は普段、新しい塗料に飛びつくことはしません。 なぜなら、新しい塗料にはまだデータが無いからです。 お客様に塗料をご提案させて頂く際に、一番大事なことは塗料の長所と短所をお伝えすることだと僕は思います。 塗料には必ず長所と短所があります。 その長所と短所を塗料メーカーのデータや、現場で実際使ってみて把握することで、初めて塗料の性能を引き出すことができるのです。 ご紹介した3つの下地作業にも言えることですが、塗料や屋根材の長所と短所を知り、その短所を補うためにしっかりと下地作りをすることが、何十年も家を長持ちさせるための秘訣なのです。

カテゴリ:見積り担当の日記

|

無料にて除菌作業に使える次亜塩素酸水をお譲りします。 |

| 人気blogランキングへ |

|

現在稼働中の現場のご近所、または東京店と横浜店の事務所に来ていただく方限定となってしまいますが、新型コロナウイルス感染拡大阻止のため、現場でも使用している次亜塩素酸水を無料にてお譲りします。 使用する次亜塩素酸水は業務用で仕入れて希釈したもの、または当社所有の生成器で生成したものでできるだけ新鮮なものをお譲りしますので、お持ち帰り後は冷暗所で保存してください。

2つの方法で提供しています。 ①当会社での配布 ・おひとり様500ccを目途に青色のポリタンクからご自身にてお入れください。 ・横浜店 平日の9時から18時までお寄りください。 ・東京店 定休日の水曜以外の10時から19時までにお寄りください。

②施工中の現場 ・検査担当の松尾が現場にいる時間帯に、ご近所限定にて玄関まわり(ポスト・玄関ドア・門扉等家族以外の方の手が触れそうな場所)を無料噴霧サービスします。※10軒まで。(時間は1時間前後です。交通事情によって開始時間が遅れることがあります。) ・おひとり様500ccを目途に青色のポリタンクからご自身にてお入れください。(現場によって設置していない場合があります) 現場ご近所での配布は個人情報のため現場住所はお伝え出来ませんが、現場の足場には大きく目立つように塗装職人の足場シートを掲げています。 ※2020年7月8日更新 4 月

|

防水工事 プロでも開けてみないと分からない雨漏りの原因 |

| 人気blogランキングへ |

|

営業、見積もり担当の松尾です。 僕は営業であるとともに、防水工事の職人だったので、何十年も防水工事をみてきました。にも関わらず、毎回工事の際に驚くことがあります。 それくらい、雨漏り原因と防水工事の因果関係は複雑です。 今回は二つの事例でご紹介します。

こちらの写真ですが、壁にあるクラックから錆汁とエフロレッセンスと言われる白い液が出ています。錆汁の方は、壁のひび割れから水が入り込み、壁の中にある金属が水で錆びたことで錆汁が出てしまっています。さらにエフロレッセンスの方は、同じく壁の中に水が浸入したことで、モルタルやコンクリートの中の水酸化カルシウムが水に溶けて壁の外に染み出し、その液体が蒸発する際に空気に触れ炭酸カルシウムとなり、白華したことでエフロレッセンスとなって目に見えるようになります。 エフロレッセンスが出ているということは、壁の中に水分があることが分かります。 つまりこの錆汁とエフロレッセンスから、壁の中に雨が入りこんでいることが分り、雨漏りの原因があることが分るのです。 とはいえ、実際工事をする際には、壁を剥がして予想通りの原因なのか再度調べてから補修工事にかかる必要がありますが(壁に施す防水工事は職人の流派によってやり方が違う場合があります)、この壁の場合は比較的分かりやすい雨漏りの原因ということができます。 二つ目に紹介する雨漏り原因は、本当に見ただけでは分からなかった事例です。 こちらのお客様は10年以上雨漏りに悩んでいらして、家を建ててからこれまでに2回の防水工事をなさっていらっしゃいました。 今回の原因はクラックとかではなく、これまで塗り重ねた防水材が原因でした。 しかも工事の際には、高額な防水材を選び使用していたにも関わらず、このような結果に。 どういう原因で長年の雨漏りが起きてしまったのか、詳しく説明します。 お客様の屋上防水は、建物をたててから10年後に一回目の防水工事をしました。 通常防水工事をすると、その後10年は防水工事をせずに(TOPコートを塗り替えるなどをして10年など、条件があります)すごせるのですが、一回の防水工事後5~6年で雨漏りをするようになってしまったのだそうです。 仕方なしに二回目の防水工事を行い、今度も10年持つはずだったのですが、また5年ほどしか持たず雨漏りが発生したのだとか。 簡単に言うと、本来であれば1回で済んだ防水工事を、2回行ったにも関わらずまた工事することになってしまったということです。 施工前の写真を見て頂くと分かるのですが、屋上のコーナーの部分が、ゴムシートがトランポリンのようになってしまっています。 ここは本来壁の角度に沿って90度にシートが貼ってあるべき箇所なのですが、突っ張った異常な状態に。 理由は様々なことを考えられますが、まずは防水面を切り開いてみることにしました。 屋上の防水面なので、あまり大きく開けてしまうと更なる雨漏りになってしまいます。 工事の初日に持ってきた資材で、仮防水ができる状態かどうかも合わせて確認し、お豆腐のパックよりも少し大きいくらいの大きさで切り開いてみました。 切り開き、防水シートを剥がしてみると、全部で3層あることが判明。 しかも、全部違う防水材での施工してありました。 実は、この全て違う防水材で工事をしているということは、基本的には防水工事としてはありえないことなのです。

この写真に写っている一番下の層の黒いものがアスファルト系の防水剤、2層目が塩ビ、一番上がゴムシートとなっています。 防水材にはJIS規格があるのですが、このJIS規格でいうところの伸び縮みが違う素材が塗り重ねてあったのです。 全て伸び率が違うので、下の防水材に上の防水材が引っ張られてしまい、その結果屋上のコーナー部分がトランポリンのように突っ張った状態になっていたのでした。

これはどういう状況かと言いますと、接着剤で考えて頂ければ分かりやすいかと思うのですが、接着剤には金属に接着するタイプのもの、木材に接着するタイプのもの、陶器に接着するタイプのものなどがあります。 防水材も接着剤と同じで、それぞれ建築時に屋上に施工した防水材に対して合う防水材、合わない防水材があるのです。 ですので、通常防水材を重ねる際は、元に貼ってあった防水材と同じものを使用することが多いです。 もしも合わない防水材を使用する場合は、オプション(緩衝材等)を入れて施工することもあるのですが、今回のお客様宅の場合は、そのオプションを使った形跡もありません。 つまり、合わない素材の防水材同士を直貼りしているだけなのです。 このことは、職人をしている人間であればあたりまえの知識なので、なぜこのような状態になったのかは分からないのですが、推測するに1回目の防水業者、2回目の防水業者ともに下地の状態を無視して、自分勝手に得意な防水工事をしただけ…ということなのかな?と。 ただ、その状況が本当に職人だけが悪いのかは分かりません。 職人が自分の得意な防水工事を押し付けるタイプの人だった場合もありますが、会社が高い防水工事を売りつけたくて、職人はそこに従うしかなかったという場合もあるからです。会社や営業から「この防水工事をやるように」と言われてしまえば、職人としては仕事を無くす覚悟をしてまで異を唱えることができません。

ですので、今回のこの2回の防水工事もどうしてこうなってしまったかは、もはや闇の中ではあるのですが、切り開いてみたことで、ようやく雨漏りの原因が見えてきました。

雨漏りの補修工事は、医者の手術と同じだと思います。 病院でもMRIなどの高い検査をして、原因を見つけたりしますが、結局MRIだけでは見つけられず、触診や問診、そして手術して開けてみたことで初めて本当の原因が分かります。 雨漏りの補修工事も同じで、サーモグラフィーや、目視で原因を探りますが、結局こうして開けてみないことには原因をみつけることはできないのです。

結局今回は、すべての防水材を剥がして防水工事をしました。 はがれない場合は、短冊剥がしや、機械を使っての剥がし方となるのですが、今回はこの写真のようにひっぱるだけでここまで剥がれました。 防水工事は、お天気を気にしながらやらなければならないので、一気にすべてを剥がす…というわけにはいかないのですが、仮防水をしながら天気を見て工事を進めました。 施工には、防水工事としてスタンダードなゴム剤を使って仕上げ、継ぎ目がない防水剤なのでこれでかなり雨漏りも防ぐことができます。 実はこのウレタン剤は、防水工事をする職人としても難しくない材料なのですが、なぜ1回目、2回目の業者がこの工事をしなかったのか、本当に不思議です。

最初の防水工事で、こんな防水工事をしなければ…10年以上もの雨漏りを悩む必要はなかったのだと思います。

今回は、トップコートに5年後に塗り替えるタイプのものを使用して、工事を終了致しました。 お客様の方で、家を建て替えるかどうするか悩んでいらっしゃるとのことで、5年雨漏りがないかを試しながら、建物をそのまま使用するかそれとも建て直してしまうか考えたいから…とのことでした。

今回の屋上の防水工事はお客様に非常に喜んで頂けたので、本当に良かったのですが実は壁の補修箇所は直っていません。 屋上の雨漏りを止めないことには、壁に取り掛かることができず致し方ないことではあるのですが、1回目、2回目の防水工事がきちんとしていたら、今頃壁の補修ができていなのに…と非常に残念に思います。

これは最近思うことなのですが、大手量販店さんや、大手の住宅メーカーさんなどが塗装工事を手掛けることが多くなりました。 そうした業者さんの中には、防水や防水の最も大切な下地について分かってない方が多いように思います。 改修工事というのは、下地命なので下地に手をかけがちになるのですが、手をかけすぎてしまうと後ろの工程に響いてしまうため、下地を簡易的なものにすることがあります。 プロであれば簡易的な中で、手をかけずとも大丈夫な材料などを駆使して下地を作りこみます。 でも、最近の大手さんが行う防水工事は、簡易的な下地なだけで、こうした工夫が一切されていないことが多いのです。 下地をしっかりと考えていない工事は、その後何十年も後から行う防水工事に影を落とします。

初動さえきちんとしていれば……。 どんなことにも共通して言えることですが、初動がきちんとしていれば、10年もの間雨漏りになるということは無いはずなのです。

お見積りに伺うと、高い安いと言われることがあります。 もちろん、安く工事をすることはできます。 でも、その安さは将来的に見ると、とても高くつく工事だったりするのです。

最近では、お客様もネットなどで塗装や防水について勉強されて、器用な方はDIYで防水工事や塗装工事をされる方もいらっしゃいます。 でも、こうした工事はその一瞬は見栄え良く出来たとしても、5年後10年後に大きなトラブルとなってしまいます。

プロだからこそ、出来る工事があると僕は思うのです。

塗装職人には、防水のプロや頼りになる知識を持ったスタッフが大勢います。 こうした職人の英知を結集し、回収工事の方法を考え抜くことで、10年先、20年先を見据えた工事ができるのです。

こちらは 過去の屋上防水工事の動画です。 |

お見積もり・お問い合わせフォーム