株式会社塗装職人

>

外壁塗装更新情報

外壁塗装情報 |

ALC塗装、汚れを削り取る高圧洗浄 |

| 人気blogランキングへ |

|

3月も半ばになり、だいぶ日差しも暖かくなってきましたね。なかなか春の陽気が見えませんでしたが、今後は暖かくなる一方なのでしょうか。

本日は神奈川区子安通りで3階建てALC外壁のお宅の高圧洗浄を行いました。

職人は一級塗装技能士の竹内と二級の曽根カズの二人です。

足場の周りにはメッシュシートを張ることによって洗浄時の泥水が周囲に飛び散らないようにしています。このとき足場は、家の高さ(屋根)よりも高く組んでもらうことが大切です。

事前にご近所には、高圧洗浄を行うことをお伝えしており、布団や洗濯物を外に干さないで頂けるようにお願いもしています。それでも万が一のことはありますから、一番いいのは雨の日に洗浄できるのが理想ですね。

まずは屋上を洗浄していきます。築27年ではじめての塗替えをされるということで、土などの汚れが積もるように一面を覆っていました。ここを最高150キロ圧が出る高圧洗浄機を使用して、汚れを削り落すように洗っていきます。

洗浄ガンをあまり早く動かしても蓄積された汚れが取れないので、ゆっくり当てるように動かしながらしっかり汚れを落としていきました。

ここで使用している洗浄機の威力は長靴に水流が当たってしまえば穴が開くほどですし、誤って手に触れた場合は想像もしたくないですが吹き飛んでしまう強さ…。扱いには手慣れた職人と言えども油断は禁物です。こちらは屋上のため平らな場所ですが、屋根の場合は勾配がありますので手元・足元にはより慎重を要しながら作業しています。

屋上は通気緩衝工法でウレタン塗膜防水を行うため、付着物は徹底的に落とす必要があります。屋根などの塗装と同じく、ウレタン防水でも下地に付着物がない平滑な状態にすることで、下地とウレタンの密着力を高めて剥がれにくい防水層が形成されるのです。

一度洗ったところは下地が見えるくらいまでにはなったのですが、まだ少し表面に土が残っているため最後にもう一度全体を洗い流してきれいにしました。

|

青葉区での塗装工事、断熱塗料を使って屋根下塗り |

| 人気blogランキングへ |

|

先日から引き続き、一級塗装技能士の川口が施工する青葉区梅が丘での塗装工事。

本日は屋根の下塗りに入ります。

こちらの屋根で使用する塗料はサーモアイという遮熱塗料。

このサーモアイは太陽光の赤外線を反射して、屋根の温度上昇を抑制するという性能があります。今はまだ春なので室温も快適かと思いますが、これからどんどん暖かくなり、夏に近づくにつれて室内も暑くなってきますよね。特に夏場、屋根の下にあたる2階の部屋はサウナのようにムシムシとした状態になってしまうこともあると思います。

ですが、このサーモアイを塗装した屋根は上記のように赤外線を反射させるので屋根の温度上昇が抑えられ、結果的に屋根下の室温も低下させることが期待できます。

使用する色によって日射反射率は変わり、クリームがかった淡い色ほど反射率は高くなります。(工場や倉庫ではなく、住宅用の場合なかなか屋根に淡い色や薄い色を使用することは少ないのですが…)

今回下塗りで塗布するシーラーにも赤外線反射性能があるため、下塗りから中塗り・上塗りまでトータルで遮熱性能を発揮させます。

シーラーには屋根材と塗料の密着性を高め、塗膜を剥がれにくくするという大事な役割があるのです。また、このサーモアイシーラーは塗料の吸込み止めや塗膜形成にも優れた効果を発揮してくれます。

細部や鉄部との境目などローラーで塗りにくい部分には、あらかじめ刷毛で丁寧に塗り込んでおきます。こうすることで塗料の掠れや塗りムラが出にくくなりますし、仕上がりもきれいに。これを専門用語で「ダメ込み」と言います。

細部を仕上げたあとは、屋根材全体にシーラーをくまなくたっぷり塗り込んでいきました。塗料の性能を存分に発揮させるためには、惜しみなく材料を使用することが大切です。

塗り上がった屋根はきれいに白く変化していますね。塗っていない面と比較すると一目瞭然だと思います。

屋根の全面にシーラー塗布が完了しましたら、下屋根も同様に塗装して今日の作業は完了となります。明日は養生や外壁の下塗りに移ります。

|

青葉区での屋根鉄部ケレンとサビ止め |

| 人気blogランキングへ |

|

先日、除雪作業と外壁の下地処理を終えた青葉区梅が丘のお宅で今日は屋根・鉄(トタン)部のケレンとサビ止めを行います。

職人は一級塗装技能士の川口、ほぼ一人での作業のため本人が写真に写っていませんがご了承ください。

屋根材の下地調整は高圧洗浄を行うことで完了させましたが、雨押さえや棟押さえと呼ばれる鉄部にはまた別の塗り替え前の準備が必要になります。

鉄部は表面がツルツルとしており、その上から塗料を重ねても引っ掛かりがないため塗膜が剥がれやすくなってしまいます。それを防ぐため、わざと表面を研磨して細かな傷をつけることで、下地と塗料がしっかり密着して剥がれにくくなるようにしていきます。また、鉄部はサビが発生していることが多々あるので、それらを丁寧に削り落しておくことも肝要です。

ここではサンドペーパーと呼ばれる紙やすりを使用して、雨押さえを研磨しています。擦ったところには白っぽい細かな跡がついているのが見えますね。

ほかにもケレンに使用される道具には、皮スキという金ベラやナイロン製たわしのマジックロンなどがあります。サビや古い塗膜剥がれがひどい平面にはディスクサンダーという電動工具を用いることも。

こちらは雨押さえなど鉄部を留めている釘が抜け出てしまっているため、打ち直しているところです。築10年以上経過しているお宅の屋根では、家の歪みや地震といった動きで釘が緩くなって抜け出てしまうことが多くあります。このままにしておくと緩んだところから雨水が浸入してしまう恐れもあるため、塗り替えをする際にはしっかり打ち直しておく必要があります。

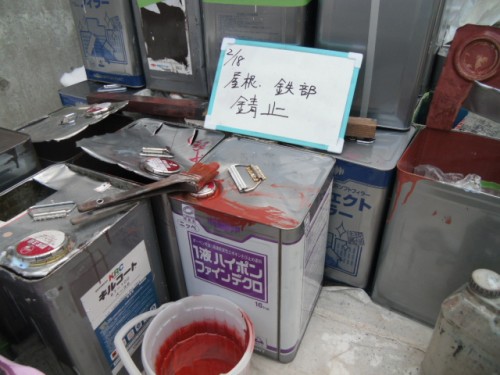

ケレン、釘の打ち直しを終えたところで鉄部のサビ止め(1液ハイポンファインデクロ)の塗布に入りました。サビ止めを塗布することで再びサビが発生することを防ぎ、傷みやすい鉄部の耐久性を高めていきます。

サビ止めに限らずどのような塗料でもそうですが、量をたっぷり使用しながら全体を均一な厚みに仕上げることでその材料の持つ性能を最大限に発揮させます。

今回使用したサビ止めは赤錆び色ですが、他にも白・グレー・茶色などがよく使われており、上塗り(仕上げ)の色によって使い分けをしています。

雪止め金具のような細かな部分にもハケで丁寧に塗布を終えたら、次は屋根材の下塗りに進みます。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム