株式会社塗装職人

>

外壁塗装更新情報

外壁塗装情報 |

川崎市麻生区での外壁塗装、テープ養生と軒仕上げ塗りで美観向上 |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は、前回の鉄部錆び止め、軒裏の下地補修の続きです。   テーピングで通気口を養生し、軒の下塗りを開始しました。テープを貼り付けるだけで、はみ出る部分が気にならずスムーズな作業が行えます。

刷毛目が出ないよう、塗り合わせの部分は大きくストロークりしてなじませ、下塗りをしていきます。

養生をしているのは、通気口は鉄部のため、塗る下塗り材が違うからです。

軒などには屋根や壁と同じシーラーやプライマーを使用しますが、鉄部である通気口には、錆び止めのための錆び止め塗料を塗布していきます。

こんなに大胆にはみ出してしまいました。養生をしていないと、はみ出さないように集中して作業を行うので作業ペースが遅くなりますが、こうして養生をすることではみ出しを気にする事なく塗装が出来ます。

また、養生をしておくことで、軒と通気口の塗り分け線がとても綺麗にしあがり、美観も向上します。

養生をしない部分は今まで通り、刷毛目が出ないよう大きくストロークさせながら、塗料を重ねます。

ボタボタと垂れてくる事はありませんが、刷毛に付けたばかりの塗料はたっぷりとしているので、塗料垂れが起きる事も。

それも水的のように落ちるのではなく、少しゆっくりと落ちるのがしっかりと希釈出来ている証拠です。

下塗りと上塗り、中塗りを完了させ、完全に乾く前に養生を剥がしました。

完全に乾いてしまうと、塗料が割れてしまったり、養生についていた塗料が散って周囲を不用意に汚してしまうので、完全に乾く前に剥がします。

軒裏の塗装が完了しました。窓は、軒裏の塗装中に塗料が落ちて汚れないように覆って養生してあります。

次は、付帯の下塗りを行って行きます。

|

港南区での鉄部ドア部分補修塗装でサビ防止 |

| 人気blogランキングへ |

|

本日は、港南区のアパートのドアの錆び補修の様子をお送りします。 塗装職人ではちょっとした小さな工事から承っていますので、是非お気軽にご相談くださいね。

補修を行わない部屋、一部補修の部屋、全て補修の部屋とあるので細かく確認しながら作業を進めていきます。

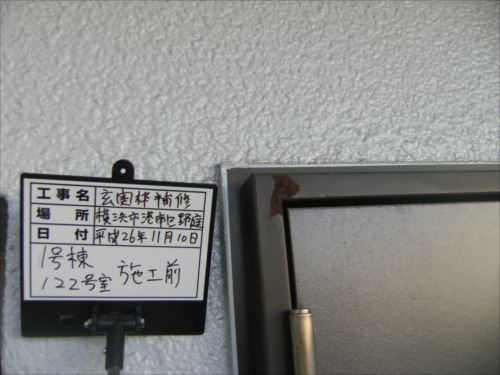

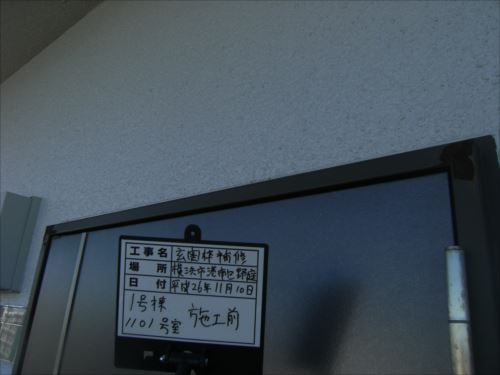

こちらは施工前の状態。玄関ドアの一部の塗装がはがれ、錆びが出ている状態です。

塗錆びの膨張で塗膜が剥がれたと予想されますので、まずはこの錆びをしっかりと研磨して落としていきます。

室内なので、画像が暗くて手元が見づらく申し訳ございません。

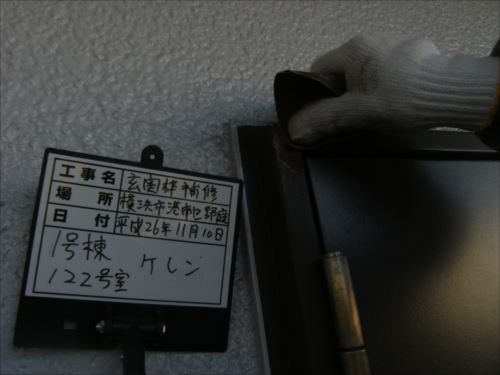

先程の錆びの部分を、ペーパーヤスリの粗い目を遣って力を込め削ぎ落している所です。

ケレンには、ペーパーヤスリやマジックロンといった金たわしを更に強固にしたようなもの、鉄ブラシなど様々ありますが、その場所の大きさ・広さによって使い分けます。

見比べて頂くと分かるのですが、錆びも大分落ちて、錆び周囲の塗装部分にも細かな傷が入っていますね。

塗り目を出さないよう、周囲も一緒に塗装してしまいます。鉄面はフラットなので、錆を落とすのと同時に細かな傷を付けて塗料の密着率を高めます。

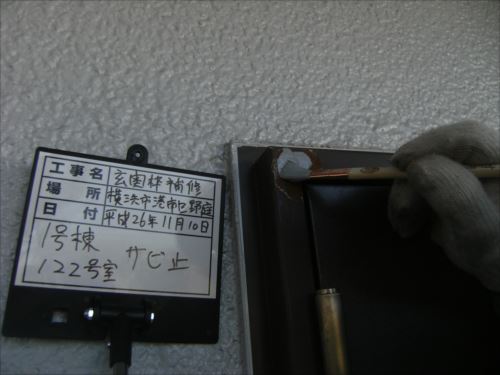

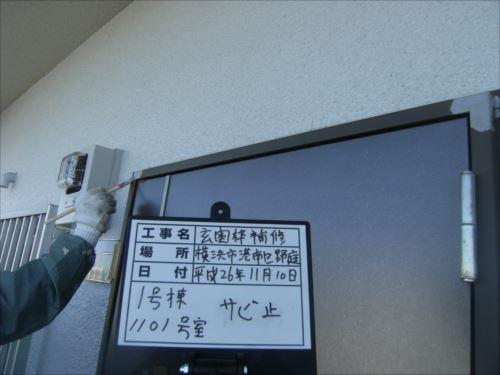

錆び止め塗布中です。仕上がりの色が元々のドアの色と一緒で焦げ茶なので、普段は赤い色の錆び止め塗料を使用するのですが、今回は部分補修と言う事で白い色を使用しました。

赤錆び止めを使用すると、元々塗料がのっている部分が更に濃く仕上がってしまう可能性があるためです。

この日はもうひとつの部屋のドアの補修も行いました。錆びているのは右上の部分ですね。

さて、錆び止めまで完了しました。

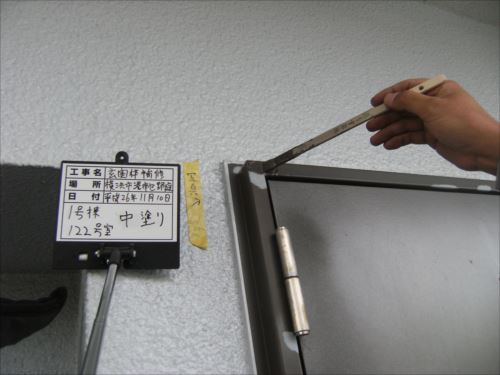

こちらのお部屋の作業をしている合間に、先程のお部屋の錆び止めが乾いたので、中塗りを塗布していきます。

錆び止めがいわゆる下塗りになりますので、こちらの塗装が二回目(中塗り)になります、細い刷毛を使ってはみ出さないよう、丁寧に塗布。

横に刷毛を滑らせた後、塗り線が出ないよう往復させ、さらに縦に塗るときもなじませるように刷毛塗りを行います。

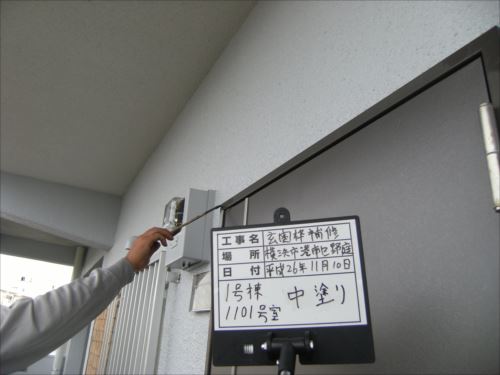

合わせてふたつめのお部屋のドアも中塗りを施しました。

ドアの右上の部分は既に中塗りが完了している部分です。塗りたてのため、艶と深みがあって塗っているというのが分かりますが、乾くと周りの部分と変わらないこげ茶色になります。

本日の作業はこれで終了です。

中塗りのあとは上塗りとして三度目の塗りを重ねます。特に注意書きははっていませんが、家主様が帰宅されるころには乾いている状態かと思いますので、塗料が禿げることはないとおもいます。

もし禿げてしまっていたら、上塗りの段階で補修塗りもおこなします。

|

川崎市麻生区での外壁塗装、鉄部錆び止めと軒裏の下地補修 |

| 人気blogランキングへ |

|

川崎市麻生区での塗装の続きを本日はご紹介します。 前回は、鉄粉に錆び止めを塗装していきました。今回は、屋根の下塗りと軒天の下地処理に入ります。 本日も、一級塗装技能士・塗装指導員の資格を持つ川口を中心とした職人の作業になります。

鉄部は、高圧洗浄で汚れは落ちますがフラットな面なので、ゴム長靴を切るほどの水流でも傷が付きづらいです。

雨樋の止め具や裏など鉄部分を研磨することで、微細な傷を付けて塗料の食いつきを良くします。こうすることで、塗料の密着率が向上します。

こちらは鉄ブラシ。細かいところを研磨するのに向いています。このとき、錆びがあれば同時に撤去。

雨樋もエンビなどの傷の付きにくい素材で出来ているので、ケレンしています。使用しているのはマジックロンというたわしで、金タワシのような質感なので、使うときは軍手が欠かせません。

フラットな部分は塗膜が付きにくいという話はしましたが、塗料が食い込む場所がないとつるりと剥がれ落ちてしまうのと同じで、2~3年は保ちますが、気付いたら塗料がはがれているということも。

同時に、高圧洗浄で落ち切れなかった汚れや古い塗膜などもケレンで剥がしていきます。

写真では少々見えづらいですが、下の写真の軒にも細く横にクラックが走っています。

これも、下塗り塗料を先にクラック部分に塗布してヒビの中に浸透させ、これ以上の広がりを防ぎます。

伸縮性のある塗料なので、モルタルや軒天のヒビの中でも柔軟を保つので、ヒビの広がりを防ぐことが出来ます。

軒天に白い塗料が塗られています。これは弾力性のある下塗りを塗った後。

もちろんこの上から再度下塗りを全体に行きわたらせ、中塗り・上塗りと進めていきます。

こちらはソーラーパネルのある屋根の下塗り作業。

屋根押さえの部分に、鉄粉にも塗布した白い錆び止め塗料を塗布しています。

スレート部分には透明の浸透性のシーラーを使用して、スレート内部の穴を埋め、表面は艶があるように塗ります。

下塗り材は、接着剤のような役割も果たしているため、塗りが甘いと塗膜剥がれの原因にもなってしまうので、塗り漏れがないように体や顔の角度を変えながら透明なシーラーの艶を確かめて塗り漏れの確認をしていきます。

屋根の鉄部分に錆び止めを塗布し終わった状態です。雨押さえは、先にケレンをして同時に釘打ちをしています。屋根抑えは日々の微細な揺れの蓄積で、止めてある釘が飛び出ている事がほとんどです。ケレンの際、打ち込んで修復してから、錆び止めを塗布します。

仕上がりのライトグレーに合わせて、雪止めと雨押さえも白い錆び止め塗料で塗布。

錆び止めを塗布することで錆びの発生を抑制し、塗膜剥がれも同時に防ぎます。

水切り部分も、マジックロンでケレンをしてから、錆び止めを塗布。

屋根押さえは広いのでローラーで、雪止めは筋交い刷毛で塗布しましたが、雪止めは小さく細い部分なので平刷毛で塗装をしました。

場所によって使用する道具を変えていくのも、手間はかかりますが仕上がりのよい塗装をするために大切にしていることです。

本日の作業はこれで終了です。

次は軒天の養生と上塗りに入ります。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム