外壁塗装情報 |

青空の下で発散 おうちで塗装体験 |

| 人気blogランキングへ |

|

見積もり担当の岩淵です。 今の季節は塗装に一番向いているシーズンとなります。 梅雨前までは、湿気も少なく日照時間も長くなってくるころなので、塗装工事にはベストシーズンなのです。 長く家にいらっしゃると、お家の不具合に気が付くことがあるかと思います。もしも、壁や屋根のことで気になる箇所ございましたらご相談下さい。 塗装職人は、いつでもお客様の側に立った塗装を行いたいと考えておりますので、ご要望があれば工事の方法、お打合せの方法など十分に新型コロナウイルス対策を取り、且つお客様のご要望にも柔軟に対応致します。どんなささいなことでも、お気軽にどうぞ。 今日はそんな塗装工事をする際に、家族で発散!そして気持ち晴れやかな思い出作りができる「一日塗装体験」についてご紹介致します。 塗装職人で行う「一日塗装体験」は、弊社に外壁塗装のご依頼を頂いたお客様限定で行わせて頂いておりますイベントです。 下地を塗った壁の上に、中塗りの塗装を体験できます。 まるで職業体験ができるアミューズメント施設さながらに、ご自宅で塗装屋さんの体験ができます。 しかも「一日塗装体験」は無料です。

弊社に多数在籍しております、塗装指導員監修の分かりやすいテキストで、ご家族だけの塗装時間を楽しんで下さい。 下塗りをした壁に、ご用意させて頂いた消毒済の材料と道具を思い切り使って、自分の家をキャンバス代わりに。

時間としては正味1~2時間くらいの体験なのですが、これまで体験頂いたお客様からは「子どもの方が塗るのが上手かった!」「腕が思ったよりも疲れる!」「足腰も疲れる!」「すごく面白かった」などの感想を頂きました。 ローラーで上から下まで壁を塗ったり、刷毛を使って塗ったり、意外にも運動量が多く、運動不足の解消にもピッタリです。 是非10年に一度の外壁塗装の際に、少しでもお子さんとの楽しい体験が出来ればと思います。 小学生のお子様のいらっしゃるお宅などは、夏休みの自由研究の一環でご利用される方もいらっしゃいます。 外壁に思い思いの絵や言葉を描きました。ちょうど前日はお嬢様のお誕生日でしたので、「HAPPY BIRTHDAY」と壁に大きく書かれていらっしゃいました。 ペンキで文字を書く機会は、そうそう無いかと思います。 私が小さい頃などは、壁にこんなに落書きしようものなら頭をはたかれましたが、合法的(?)に落書きできます。 お絵描きをした後は再び、「一日塗装体験」に企画を戻し、絵も文字も塗りつぶしました。 塗料は爪に塗るマニキュアと同じなので、乾いていないところに塗料を重ねてしまうとせっかく中塗りした塗料が引っ張られてしまい、美しい仕上がりになりません。 ですので、きちんと乾かした後に丹精込めて塗り重ねます。 いろいろと窮屈で困難な日々ではありますが、塗装職人はいつでも皆さんの家のレスキュー隊でありたいと思います。 外壁や屋根のことなら、安心してお任せください。 今出来ることを、細心の注意を払ってご対応させて頂きます。

楽しかった体験の様子はこちらの動画でご覧になれます。

カテゴリ:見積り担当の日記

|

ダイノックシートでプチリフォームを |

| 人気blogランキングへ |

|

見積もり担当の岩淵です。 先日都内のお宅で、玄関扉にダイノックシートの貼り替えをしました。 玄関扉部分だけに真っ青なダイノックシートを貼ったので、目にも鮮やかで綺麗な仕上がりになりました。

このダイノックシート。 塗装の際にご注文を頂くことがあるのですが、ダイノックシートの貼り替えだけでも、塗装職人ではお受けすることができます。

玄関などが色あせた場合や、古くなった壁などにこのダイノックシートを貼れば、まるでリフォームしたかのような見栄えに。

ダイノックシートは、カラーバリエーションが豊富です。 しかも単色カラーだけではなく木や石などの素材を再現した種類もあり、玄関や、キッチンの壁、お風呂場の壁以外にも、カウンターの色変え、壁の1面だけの色替えをすることができます。 また、ダイノックシートを貼り付ける場所も木材、鉄骨などさまざまな素地の上に貼り付けられるので、自由度が高い素材です。

家の外壁や部屋の壁など、全面的な壁の貼り替えや塗り替えですとコストがかかってしまいますが、アクセントとしてダイノックシートで色や模様を壁の1面に入れることで、壁の雰囲気はガラっと変わります。

貼る面の大きさや、選ぶダイノックシートによって価格は変わるものの、数万円台からあるので、ご興味がありましたら是非お問い合わせください。

中古で戸建てを手に入れた際にも、ダイノックシートは役に立ちます。 先住者が喫煙する方だった場合、壁やドアにヤニがついて黄ばんでいることがあります。壁紙は貼り替えられますが、ヤニで黄色くなったドアを新しくするのは金額もかかるため、簡単にはできません。 そんな場合は、このダイノックシートをドアに貼れば、新品のように仕上げることができます。

ダイノックシートはコストがあまりかからないにも関わらず、素材の劣化も少なく、メンテナンスも手軽です。 もちろん、使用できない場所などもありますが、壁の化粧用としてはとても良い商品と言えます。

今回、実際の工事現場でダイノックシートを貼る現場に密着してきましたので、ここからはどうぞ職人の技をご覧ください。 細やかな作業で、ダイノックシートをしわ無く貼り上げます。

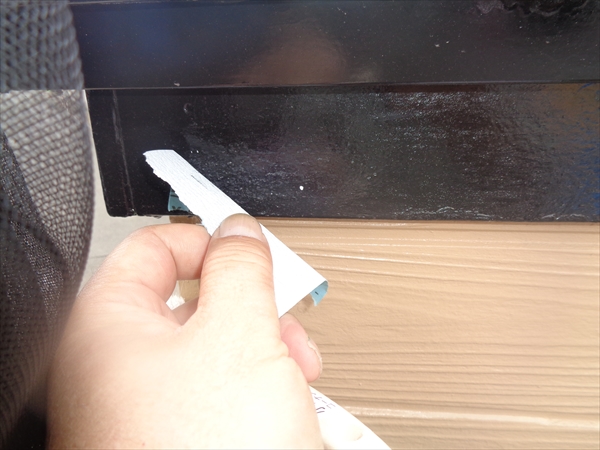

1 まずは、もともと貼ってあったダイノックシートを剥がします。 2 剥がした後は、扉の凹凸を調べます。 貼り付ける面にビス穴などの凹凸があると、ダイノックシートを綺麗にはることが出来ないため、しっかり下地処理をします。 3 ポリパテでビス穴や凹み部分にヘラでしっかりと埋め込み……。 4 一番目の細かい紙やすりで、表面を平らに慣らします。 5 やすりをかけると、ポリパテの粉がでるので、粉を水で湿らせたウエスで綺麗に拭き取ります。この時も、凸凹が無いか再度入念にチェックします。 6 ドアを綺麗に磨き上げたら、プライマーと呼ばれる接着剤を刷毛で塗ります。端の部分などは剥がれやすいので、しっかりとプライマーを打ちます。ダイノックシートは、元々貼り付け面がシール剤になっているので、ダイノックシートだけでも貼ることは可能なのですが、プライマーを端にしっかりと塗ることで、剥がれによるシートの劣化を防ぎます。 7 今回のようなアルミ扉の場合、日差しが当たっている状態で作業しますと、太陽の熱で扉が温まってしまいプライマーがすぐに乾いてしまいます。それでは綺麗にシートを密着させることができないので、車をダイノックシート貼り付けるドアのそばに寄せて、アクリルボードを壁と車の屋根に渡らせ、簡易的なヒサシを作り、日陰で作業します。 8 「しわ伸ばし」と呼ばれる道具を使って、端から端まで上から下に向けてダイノックシートを貼り付けます。 9 下まで貼り付けたら、さらに端の処理をします。 この端の処理をきっちりと仕上げることで、剥がれるのを防ぎます。端にはプライマーも塗ってあるので、しっかりと抑え込みシートを扉に密着させます。 10 最後に表面をきれいに水拭きし、完成です。 職人の流れるような作業で、しわ一つなく貼ることができました。 ダイノックシートは、アパートのオーナーの方にも人気な商品です。 アパートのドア表面を綺麗にするだけでなく、ドアの色を各部屋によって変えたりすることで、少ないコストでデザイン性にすぐれたアパートにすることも可能です。 塗装職人では、お客様のご希望に沿った色味の提案なども致しますので、壁の色を選ぶ際も安心してご相談頂ければと思います。 ダイノックシートで、部分的な簡単リフォームをお楽しみください。

カテゴリ:見積り担当の日記

|

下地こそ塗装の命 ちいさな下地作業が大切な理由 |

| 人気blogランキングへ |

|

職場管理、見積もり担当の松尾です。 今回はちょっとした作業ではありますが、とても大切な下地の実例を3点ご紹介いたします。 どれもこれも、本当に小さなことではあるのですが、これらをやらないと後に大きな問題を引き起こす原因となります。

まず一つ目。塗装工事が終了した後に、タッチアップ(補修工事)でお伺いした実例です。 このお客様のお宅は、1回目の塗装の下地部分があまり良くない状態だったため、2回目の外壁塗装(付帯部)は弱溶剤の塗料を用いて、下地を溶かしながら密着するタイプのものを細心の注意を払いながら使用していました。 ところが、塗装工事完了後に始まったお隣の新築工事の際に、塗装した霧よけの上に粘着性の高いガムテープを貼られてしまい、ガムテープを剥がしたところ、塗料がはがれてしまったのだそうです。お客様から「自分でも塗れるとは思うのだけど、一度見てもらえないかしら」とご連絡を頂きました。

もともと、弊社では塗装完了後に「タッチアップ材」として、薬の小瓶程度の塗料をお渡ししてあるのですが、下地の問題もありましたのでお伺いさせて頂くことに。 すると、やはり旧塗膜が完全に密着していないところにガムテープを貼られため、2度塗りした塗料が旧塗膜からすべて剥がれていました。

このまま、お渡ししているタッチアップ用の塗料を使って頂いても良かったのですが、一度剥がれてしまったところは下地と塗料の密着率が弱くなってしまうので、今回は再度こちらで塗装させて頂きました。 塗装工事をしてから日数が少し経ってしまっているので、下地の密着率を上げるために、まずは紙やすりで軽く目荒らしをして、その後塗料で2度塗りを。 こうすることで、より塗料と下地の密着率が上がり、剥がれてしまった部分の強度も上がります。 たかだか小さな紙やすりで、うっすらと傷をつけるだけの工程ではあるのですが、この工程をすることで後から塗った塗料の密着率は大きく変わるのです。

弊社はいつでも、お客様にとってかかりつけ医のような塗装会社でありたいと思っています。 お客様が下地の状態を不安に思っていらっしゃるのであれば、それをしっかりと解消することが、かかりつけの塗装会社としての役目だと思うのです。

二つ目の実例は、コロニアル屋根のお宅です。 割れやすいとされる屋根に、前にブログでお話しましたパミール屋根がありますが、最近ではコロニアル屋根でもパミール屋根と同様の現象が起きています。 お客様の家も屋根の上を歩くだけで、まるでビスケットの上を歩くようにパリパリと割れる状態になっていました。 お客様がおっしゃるには、先だっての台風で屋根が剥がれてしまった…とのことだったのですが、見てみると剥がれた部分はもともと屋根自体がもろくなっていたようです。 通常パミール屋根やコロニアル屋根が割れるのは、屋根材を固定する釘の錆びていることが原因とされています。 釘が錆びてしまったがために、屋根材を支えられず、屋根材が割れたり滑落したりするのだと……。 でも、こちらのお客様宅築10年以上ではあるものの、写真を見て頂いてもお分かり頂けるように釘に錆はなく、当てはまりませんでした。 代表的な原因が、必ずしも当てはまるわけではないのです。

今回の原因は、屋根材を止める釘の打ち方でした。

お客様宅の屋根は、四角の板が3枚つづりになったものが1枚となっている細長い板状のコロニアル屋根だったのですが、屋根材を止める際に打った釘が、ちゃんと打てておらず出っ張ってしまっていました。 屋根材と屋根材の隙間には本来風なども入りこむのですが、屋根材の隙間を風が通る際に、この少しだけ出っ張った釘が屋根材の下でシーソーの支点のようになり、屋根材はカタカタと動く状態に。その結果、屋根材の真ん中に力がかかり、最後には、釘を軸にして屋根材が割れてしまっていたのです。

なぜ釘が出っ張ってしまったのかを、大工にも意見を聞いてみたのですが、経年劣化で釘が浮いてくることもあるので一概には言えないけれど、施工の仕方がまずかったのかもしれないとのことでした。

また現在では、屋根の釘を打つ際にエアーコンプレッサーの釘打ち機を使います。 推す力を間違えると、誤射してしまったり、うっかり2本打ってしまったりする場合も。 このミスを「ま、いっか」で済ませてしまうと、後にこうした不具合を引き起こす原因となります。 釘の出っ張りをその時にきちんと対処していれば、なんでもないことなのですが、対処せずにそのままにしてしまうと、屋根が割れてしまう原因になるのです。 たかが釘1本ですが、されど釘1本です。 こうした下地のちょっとした甘さが、屋根が割れるという惨事を引き起こしてしまいます。

最後三つ目にご紹介する実例は、タスペーサーです。 タスペーサーは大きさで言うと、1~2センチほどの小さな部品ですが、屋根の塗装をする上でとても重要な働きをします。

先ほどもお話しましたが、通常屋根材と屋根材の間には隙間があります。この隙間は屋根材と防水シートの隙間に入り込んだ雨水を、外に排出する仕組みにもなっています。 ところが屋根塗装をする際に、塗料の膜厚、重みで、屋根材と屋根材の隙間を塞いでしまうことがあるのです。 隙間を塞いだままにしてしまいますと、様々な箇所から屋根の下に入り込んだ水が、屋根材の内側に水がたまり、雨漏りの原因となります。(針穴、シートジョイントなどから) そうしたことを防ぐためにあるのが、「縁切り」という工程です。 塞がってしまった屋根材と屋根材の隙間を、お好み焼きのヘラのようなもので切り開け、水の排出口を確保します。 ただこの「縁切り」という作業は、1回目の屋根塗装の際にしかできません。 というのも2回目の屋根塗装の際に、塗り重ねた塗料の重さで屋根材の重量が増し、さらに塗り重ねた塗料で屋根材の厚みも増します。重量と厚みが増した屋根材は、屋根材と屋根材の隙間を圧迫します。その為、微妙に開いていた屋根材の隙間が塞がってしまうのです。 こうなってしまうと、「縁切り」をしても、隙間は押しつぶされてしまうため水の排出口を保つことはできません。 そんな時に、このちいさな部品であるタスペーサーが役に立つのです。 タスペーサーを入れることで、屋根材の隙間が保たれ、水を排出することが可能になります。 このタスペーサーもまた、屋根塗装に置いての大事な下地の一部なのです。

ただ、このタスペーサーの使い方は、お客様の屋根の状態によっては、1回目の塗装の際に使用する場合もあります。屋根の構造によって使い方が変わるからこそ、職人の感覚が必要になるのです。

屋根や壁の状態は、お客様の家の状況や施工会社、職人の腕によって状態は千差万別です。その時によって扱い方が変わる「生もの」のようなものと言えます。 職人が実際に屋根や壁を見て、屋根や壁の中を開けることで初めて、最適の塗装や補修を見極めることができるのです。

今回ご紹介したものは、どれもこれも小さな下地作業です。 塗料がうまくのるように、下地に目荒らしをしたり、釘をしっかりと打って出っ張らないようにしたり、屋根と屋根の隙間を開けるためにタスペーサーを挟みこんだり…。

小さな作業ではありますが、この下地作業の一つ一つが、大きなトラブルの原因を作らないためにとても大切なのです。

僕は普段、新しい塗料に飛びつくことはしません。 なぜなら、新しい塗料にはまだデータが無いからです。 お客様に塗料をご提案させて頂く際に、一番大事なことは塗料の長所と短所をお伝えすることだと僕は思います。 塗料には必ず長所と短所があります。 その長所と短所を塗料メーカーのデータや、現場で実際使ってみて把握することで、初めて塗料の性能を引き出すことができるのです。 ご紹介した3つの下地作業にも言えることですが、塗料や屋根材の長所と短所を知り、その短所を補うためにしっかりと下地作りをすることが、何十年も家を長持ちさせるための秘訣なのです。

カテゴリ:見積り担当の日記

|

お見積もり・お問い合わせフォーム