外壁塗装情報 |

真夏の高温になる室内 この塗料を使えば少しは和らぐと思いますよ。 |

| 人気blogランキングへ |

|

夏の現場はかなり暑いです。 特に屋根は影になる場所がないので太陽光直撃です。

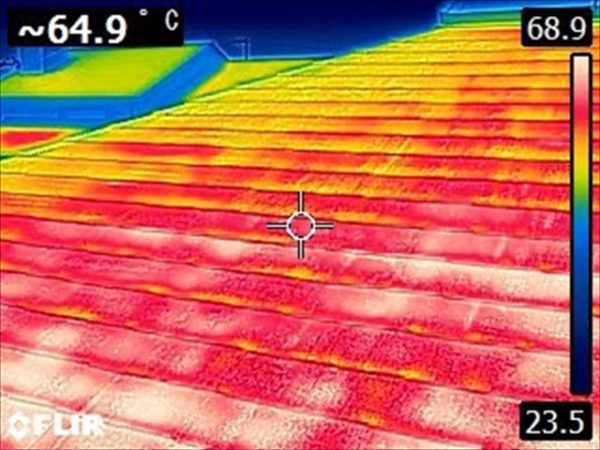

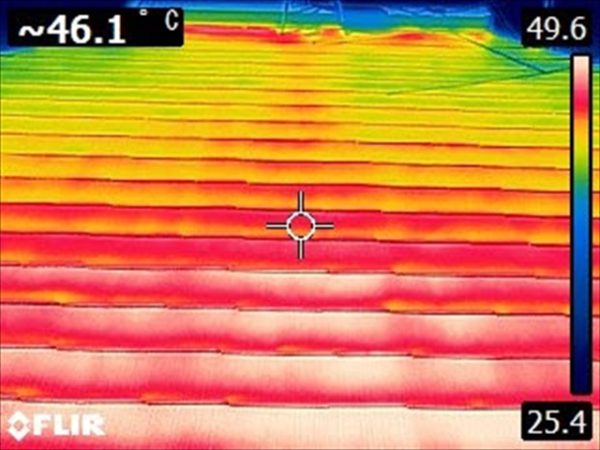

こちらはサーモグラフィで撮影した屋根。 日射で高温になっているのがわかると思います。 実際にも素手で手は絶対に付けません。やけどします。

それでも一生懸命塗るのが塗装職人。 この厳しい夏でもこの作業着があれば大丈夫。 真夏の暑い作業がラクになる新兵器。 ファンが作業着内に空気を取り込んでくれて作業しやすくなります。

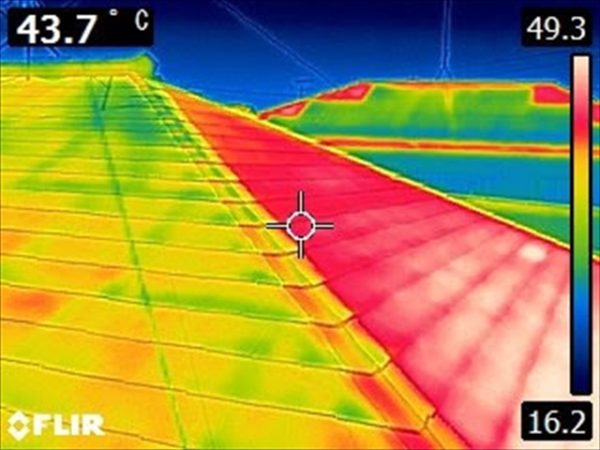

そしてこちらは屋根右側の側面が塗装していない状態、左側面は遮熱塗料の下塗りをした状態です。

こちらがサーモグラフィーの画像

遮熱塗料の効果をより発揮させるためにはたっぷりの塗料を使用することが肝心です。

塗っている職人は一級塗装技能士の菅。

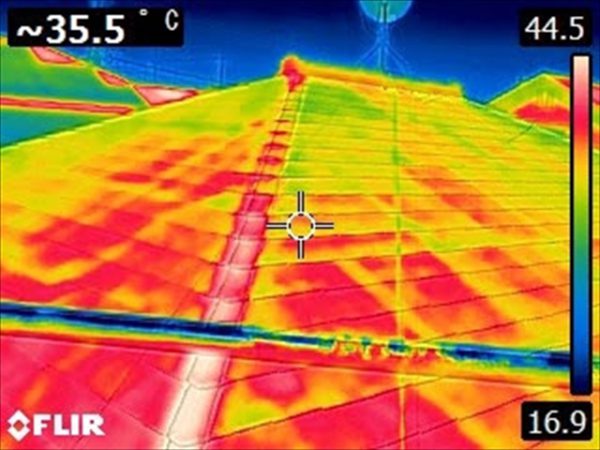

全面下塗り完了。

温度は35.5度 最初の温度と少し違うように撮影状況での日の当たり具合で変わりますが、かなりの目安になると思います。

こちら撮影しているのは一級塗装技能士の原本職人。 FLIRの赤外線サーモグラフィーは雨漏りも発見できる優れものです。

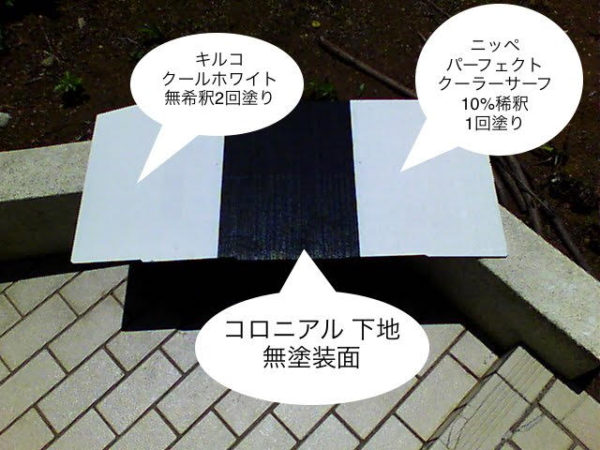

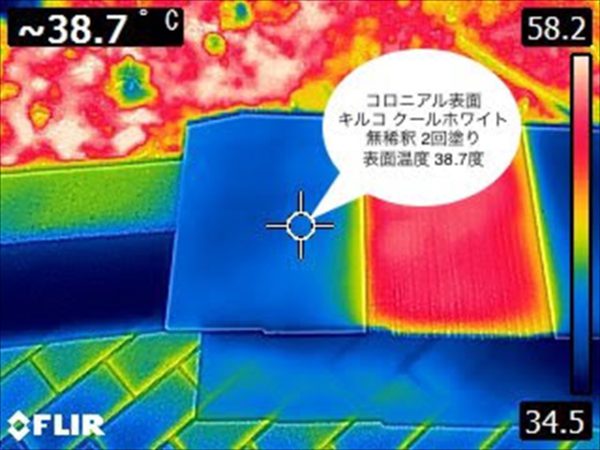

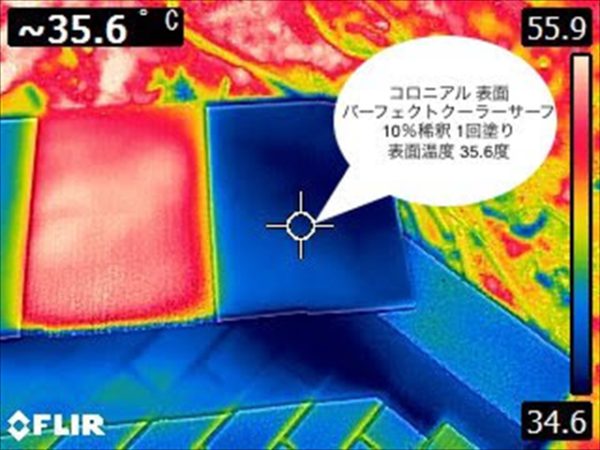

こちらはスレートの屋根材1枚の上に、パーフェクトクーラーサーフとキルコを塗った時のようす。 塗料別に断熱性能を比べたものです。

両側の表面温度が圧倒的に低いデータが得られました。 塗り方によって変わるのであくまでも参考値です。

こちらはキルコ・クールホワイト無希釈2回塗りで表面温度が38.7度。

こちらは日本ペイントのパーフェクトクーラーサーフ10%希釈の1回塗りです。表面温度は35.6度。 両方ともに人間の体温に使いですね。

色によっても反射率が変わってきます。 白色は一番反射率が高く遮熱性能も高いです。 逆に濃い色になるほど反射率が低くなります。

屋根の場合はほとんど白色ではない上塗りを何回か塗って仕上げます。

下塗りの白色と比べて温度は高くなってしまいます。

でも一般の塗装に比べれば表面温度は断然変わってきます。 遮熱性能が高ければエアコンの電気代もお安くなるのでぜひ参考にしてくださいね。

カテゴリ:一級技能士からの教え ,屋根

|

塗料の量が耐久性に一番影響を及ぼすワケ |

| 人気blogランキングへ |

|

塗料を正しい量で使用することの大切さ みなさんが塗装の質を見るときに、一番注目することはなんでしょう? 職人の技術? 塗装後の仕上がり? 塗料のグレード? 何回塗り重ねるか? 実は一番大切なのは、外壁の広さに対して適切な量の塗料を使うこと。これが塗装の質を守る秘訣なのです。 塗料の効果は、正しい希釈率で薄めた塗料を適切に使ってはじめて発揮されます。 今回は、そうした塗料の薄めすぎによる弊害と、どのような塗料の塗り方が適切な量なのかということに注目してお話ししたいと思います。

薄めた塗料で塗っても、適切な希釈率の塗料で塗っても見分けがつかない!? 薄めてシャバシャバになった塗料というと、塗ってあるものを見れば1発で塗料を薄くしたことに気が付くと思いませんか? 水彩絵の具であれば、水を多く入れて溶いた絵の具と、水を少しだけ入れて溶いた絵の具では、あきらかに仕上がりの絵が違います。 でも塗料の場合、動画を見て分かるとおり、薄めた塗料と適切な希釈率で伸ばした塗料で塗ったものの仕上がりは、区別がつかないのです。 ですので、塗ってすぐには分からず…塗装工事から2、3年後に塗装が剥がれてきたり、色があせたりしたことでようやく気が付くのです。 薄くシャバシャバにした塗料を使うと、塗料の持つ効果は半減してしまいます。 これではせっかく100万円近くかけて塗装を行ったとしても、意味がありません。 塗料は、適切な希釈率で伸ばして使用するから、塗料の効果を最大限に発揮させることができるのです。 では、薄めた塗料での施工にならないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。

なぜ薄めた塗料で塗装をする業者がいるのか? まず想像しやすいのは「塗料を薄めて使えば使用量を抑えられる」という理由ですよね。でもほかにもいろいろあるのです。 まず、塗るときにシャバシャバの方が断然、塗る時間が早く終わります。 通常の希釈率の塗料と塗り時間を比べた時に、2倍~3倍くらい時間が変わることも…。 また、薄めに溶いた塗料は乾きの時間も早くなります。 早めに乾くということは、工期が短く済みます。工期が短くすめば、次の現場もいれることができて、どんどん仕事を請けることが可能になるのです。 こうした理由から、お客様の望む高いグレードの塗料を使いながらも、お客様が気づかぬのをいいことに塗料を薄めて塗る業者もいます。

これでは、せっかくのグレードの高い塗料の効果を発揮できません。 こうした業者を避けるためには、見積もり時に何缶ほど塗料を使うのかを聞くと良いでしょう。 壁の性質によっても缶数は変わるので注意が必要ですが、以下を目安にして見てください。 <通常の一軒屋の外壁を塗った場合(建坪30坪換算)> つるつるした壁 7缶~10缶くらい ざらざらした壁 14缶~25缶くらい 塗料によっても多少使う缶数は変わりますが、このくらいは使います。 だいたいの塗装会社は見積もり時に「施工費のみ」を提示しますが、是非材料費と施工費を分けて見積もりを出してもらってみて下さい。 そうすることで、どのくらい塗料を使用する予定なのかが見えてきます。

塗料の希釈の仕方などを知ろう こうした薄めすぎた塗料を使われないためにも、お客様自身で塗料の種類や希釈の仕方などを知っていると、現場を見たときにその作業が適切かどうか判断することが出来ます。 是非、動画と合わせてご覧下さい。 塗料は大きく分けて2種類あります。油性塗料と、水性塗料です。 塗料の種類や効果の詳細はまた別記事で詳しく説明したいと思います。 ここでは油性、水性塗料の希釈の仕方を説明します。 油性のものはシンナーを使って希釈し、水性のものは水を使って希釈します。希釈の仕方は塗料の入っている缶の側面などに記入があるので、お客様でも見ることができます。 また、撹拌のしかたもいろいろとあって水性のものであれば動画のように缶を上下左右に振ることで塗料と水を混ぜることが出来ます。 それ以外には、ミキサーを使って撹拌する場合もあります。 混ぜて出来上がった塗料は、ホイップする前の生クリームくらいの粘度と覚えるといいでしょう。塗料によっては、モッタリとした状態がいいものもありますが、その場合でもマヨネーズくらいの粘度です。 まれに光触媒の塗料などの場合は、シャバシャバな状態で使うタイプものもありますが、ほとんどの塗料は「シャバシャバな状態は良くない」という認識で大丈夫です。

希釈率の正しい塗料の効果を発揮するなら三回塗りをするのが肝 せっかくの正しい希釈率の塗料も、塗りが二回だと塗料の効果が低くなります。 外壁塗装の仕方を調べると、「三回塗り」という言葉がよく出てきますが、ここではこの三回塗りについて詳しくお話し致します。 この三回塗りとは、下塗り、中塗り、上塗りの三回のことです。 三回にはそれぞれ、こんな役目があります。 下塗りの役目 外壁と塗装を密着させるために必要 接着剤の役目 中塗りの役目 色付け 中塗りだけでは効果が発揮できない 上塗りの役目 仕上げ 厚みをつけて塗料の効果を維持する こうして下塗りから順におこなうことで、三回塗りの効果が発揮されます。 また、この三回塗りですが作業時間としては3日ほどかかります。 1日目で下塗り、2日目中塗り、3日目上塗り…と1日一塗りが限界です。 正しい希釈率の塗料は、乾くのにも時間がかかるため1日を必要とします。 真夏の塗っているそばから、湯気を立てて乾いていくような日でも、2日はかかります。 前に「Yahoo!知恵袋」で『1日で3回塗りが終わった』という質問文を目にしたことがありますが、これは有り得ません。 これこそ、薄めた塗料を使っているからできるのだと思います。

正しい希釈率で塗ったからこそ起こるトラブル!? 希釈率と塗布量を守って三回塗りをしたにも関わらず、外壁を塗装してしばらくたった頃に、壁の表面に泡が沢山浮き上がってきてしまう症状が起こることがあります。 この症状を「置換発砲」といいます。 私が28年間塗装業をやってきて、3回だけ「置換発砲」が起こった外壁を見たことがあるのですが、それくらい珍しい症状です。

ざらざらデコボコした壁で起こりやすく、塗料の色も白などよりは、茶色など濃い色の時に起こりやすいように思います。 なぜこの状況になってしまうかと言うと、ざらざらデコボコした壁の無数にある小さい凹みの底部分に、粘度のある塗料が届かず、底部分の途中に留まり膜が張ったような状態になります。 そこに太陽の強い光があたり急速に温められたことで、凹みの底にあった湿気などが温まり、空気が膨らんでくることで、まだ乾ききっていない壁の表面がプクッと泡のように盛り上がるのです。 動画をみると、その症状がよく見て取れると思います。

「置換発砲」がおこらないためには、少し薄めの塗料を使って凹み部分の底まで塗料が行渡るように塗装するしかないのですが、なかなか「この壁は置換発砲がおこりそうだな?」とは分かりにくいので、起こってから対処する…というやり方になってしまいます。 あくまでもケースバイケースなのです。 実際に、この動画で紹介したお宅の壁は、置換発砲した泡を一つずつマジックロンというタワシを使って手作業で潰し、下塗りの密着度がある状態でしたので上塗りをしました。 下塗りの密着度が無い場合は、下地調整からやり直す場合もあります。

おわりに 以上塗料を正しい量で使うことの大切さをご紹介しました。 「置換発砲」のような特異なケースもありますが、それ以外は塗料の効果を最大限に活かすためにも、正しい希釈率で、正しい塗布量を壁に塗ることが大切です。

また別の記事で塗料の性能についてもご紹介したいと思います。 お客様自身にも、正しい知識をお届けすることで、より良い塗装ができればと思います。

【参考情報・ヤフー知恵袋】

カテゴリ:一級技能士からの教え

|

外壁塗装、近隣とのトラブルを避けるために。 |

| 人気blogランキングへ |

|

外壁塗装をする時のトラブル解決方法 いざ塗装をしようと思っても、さまざまなトラブルがあって塗装工事に二の足を踏んでしまうことってありますよね。 今回は、そんな塗装トラブルの解決方法を例にあげてご説明します。

お隣との境界線トラブルや、都心にありがちな家と家の隙間が狭いこと、塗装中の近隣からのクレームなど……。一級塗装技能士であり、なおかつ現場を数多くこなしているからこそお答えできる数々。是非動画も合わせてご覧下さい。 まずは塗装前のトラブルについてです。

1 自分の敷地に足場が立てられない お隣に足場を組みたいが仲が良くない… 都心部では家が密接して建っていることが多く、いざ外壁の塗装をしようと思っても、敷地面積いっぱいに家が建っているため、お客様の敷地には足場が組めないという場合があります。

通常であれば、お隣に足場を組ませて頂けないかお伺いをして、ご了承を頂いてからお隣の敷地に足場を組ませて頂くのですが、お隣とは仲が悪い、交流がないなどさまざまな理由でそれが難しい場合も。(※画像はイメージです。) こうしたお願いやご挨拶は、基本塗装会社の人間が行うので、交渉などもお任せいただければと思うのですが、それでも様々な理由で許可を頂けない時があります。

その場合は、「空中越境」という方法で足場を建てます。 建物に沿うように敷地内ギリギリに足場を建て、頭が当たらない程度のところから、空中にせり出すような形で足場を組み、作業するためのスペースを確保します。 この場合、1階部分はこの足場では作業ができませんので、全ての足場を外してから改めて脚立などを使いながら塗装作業をします。 最近ではご近所づきあいというものが薄くなりつつあり、私の知り合いなどもお隣と話したことが無い…などという場合もあるようです。 仲が悪いというわけではないけれど、お隣に迷惑を掛けたくないなどの理由から、こうした空中越境の足場を組む場合もあります。 敷地が無いからと塗装をあきらめず、相談してみて下さい。 またその逆のパータンですが、お隣との仲やお付き合いが良いがために一緒に塗装工事をするということもあります。

2 お隣との壁と壁の間が人ひとりやっと通れるくらいの隙間しかない 今度は、本当に狭くて通常の足場も組めないような外壁の場合です。 このような現場の場合は細いパイプ1本の足場を組んで、塗装作業を行います。 熟練の職人であれば、人間さえ通れる隙間で十分に作業が可能です。 もちろん人間が通れないほどの隙間での作業は無理ですが、人間さえ通ることができれば、奥から順繰りにローラーをかけて、丁寧に塗装作業することが出来ます。

3 外壁の周りに植物が植えてある 外壁の周りに鉢植えを置いている、植物を地面に植えてらっしゃる…こうしたお宅はよくあります。 なんとか避けて作業をしたいところなのですが、どうしても家の周りを何周も何周もぐるぐると歩きまわりながらの作業になるので、踏まないようにすることが不可能です。また植物にペンキがかかってしまう場合も…。 この場合は、鉢植えは塗装業者がお客様ご指定の場所に移動させて頂きますが、植えてある植物などは移植するなどして移動をお客様にお願いしています。

ここまでまずは三つ、塗装前のトラブルについてお話ししました。 次は塗装工事中に起こるトラブルのご紹介です。

1 塗装工事中に、お隣の車に塗料がついてしまった! 作業中一番困るのが、お隣の車へ飛沫した塗料がつくことです。 もちろん付いてしまった場合は、できる限り原状回復をしますが、まずは付かないように事前に手立てを考えます。 通常であれば、塗装の前お隣にご挨拶に伺った際に、車の移動をお願いさせて頂くのですが、敷地内の移動が難しい場合は、近所のコインパーキングに塗装会社の料金負担で移動して頂く場合もあります。それが難しい場合は車にカバーを掛けさせて頂きます。もちろんこうしたカバーの作業も塗装会社が行います。ただまれに「カバーも嫌だ!」と言われる場合があり、そんな時は極力塗料などが飛ばないよう、通常のメッシュシートではなく防水性のあるブルーシートなどを足場に張り、塗装作業をします。

2 高圧洗浄で汚れを落とす日にも関わらずお隣に洗濯物が干してある 塗装をする前に、下地調整の高圧洗浄で屋根や外壁を洗浄するのですが、かなり水しぶきが飛びます。通常はメッシュシートの幕を家の周りに張り巡らして水の飛び散りを軽減させますが、洗濯物が干してある場合はやはりブルーシートで覆い、洗濯物に汚れた水が飛ばないように細心の注意うことが必要です。

そのため、風が通らず…張ると風に吹くたびにバリバリと大きな音がでます。 ですので、ブルーシートを使うときは出来るだけ素早く作業をし、すぐに通常のメッシュシートに変えるようにしています。

おわりに 以上塗装をする前と、塗装中におこるトラブルについて、対処法を含めてお話し致しました。 他にはお隣との境界フェンスにキズが付いた、猫よけのクサビが外れた…など作業中におこるものはありますが、事前に写真を撮っておくなどして、動かしたものなどは原状回復をし、気をつけて作業をするよう心がけています。 塗装について、ここで紹介しましたようなお悩みなども、是非塗装会社へ相談してみて下さい。 資格を持ち長年塗装業をしている会社であれば、何かしらの手立てを考え、お客様に最適な塗装方法をご提示できると思います。 【参考情報・ヤフー知恵袋】

カテゴリ:一級技能士からの教え

|

お見積もり・お問い合わせフォーム