外壁塗装情報 |

塗料選びの悩み。まず特徴を知ることから始めよう! |

| 人気blogランキングへ |

|

塗料の選び方を知ろう! これまで、さまざまな塗装についてお話ししてきましたが、今回はその塗装の基礎とも言える、塗料についてお話しします。 塗装をする時に、塗料選びはとても大事です。でも塗料の特性やグレードなどを知らないと、適切な塗料選びができません。 塗料は効果もさまざまですが、値段も様々です。メーカーも数多くあります。 そこで、まず塗料の決め方として、どのような順番で選んでいけばいいのかをお教えします。

塗料の決め方を知ろう 塗料の決め方には以下の点を順に見ると、決めやすくなります。

<壁の場合> 1 塗る場所の特性を見る 2 対応機能のあるメーカーを選ぶ 3 水性と溶剤(油性)を選ぶ 4 塗料のグレードを選ぶ 5 1液タイプと2液タイプを選ぶ

<屋根の場合> 1 屋根の種類を見る 2 溶剤のメーカーを選ぶ 3 塗料のグレードを選ぶ 4 1液タイプと2液タイプを選ぶ

この順番で塗料を選んでいきましょう。 とはいえ、「水性と溶剤?」「塗料のグレード?」「1液、2液って何?」など、塗料の決め方には不思議な言葉がいっぱいです。 今度は、この言葉について説明したいと思います。

■塗料の水溶性と溶剤(油性)について 現在塗料には、水で希釈する水性塗料と、シンナーで希釈する溶剤があります。 また溶剤の中にも弱い塗料用シンナーで希釈する弱溶剤と、エポキシシンナーやウレタンシンナーなど強いシンナーで希釈する強溶剤と分けられます。 一昔前までは、塗料といえば溶剤だったのですが、数年前から国の方針で、人体や環境への影響が少ない水性塗料が推進され、現在では水性塗料と溶剤の2種類から選べるようになりました。

メーカーからは、水性塗料は水が蒸発して塗膜を作り、溶剤はシンナーが揮発して塗膜を作るので、塗料の効果としては大差がないと紹介されています。 ただ、実際現場で使用していると屋根などの場合は、溶剤のほうが適していることが多いのが実情です。(ただ、最近では屋根用の水性塗料で「クーラーベスト」というものがあり、遮熱、断熱効果もあるため、予算によってはこちらを使うのがいい場合もあります。)

壁などは、水性の塗料でも効果が十分に発揮されるので、下塗りから上塗りまで水性を使うことが多いです。

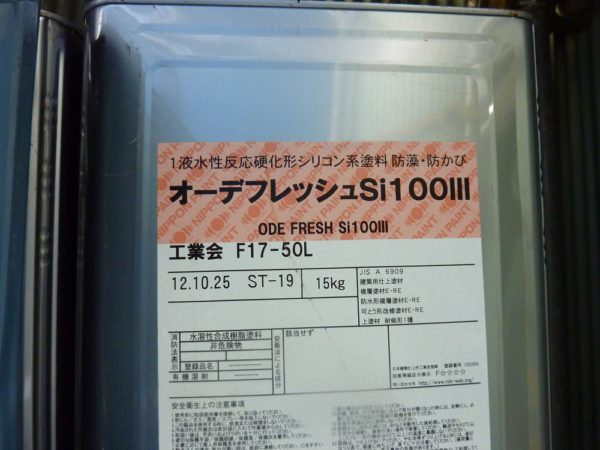

■塗料のグレードについて 塗料にはアクリル系やウレタン系など様々な種類がありますが、この種類はグレードに分けられます。塗料のグレードに沿って、高い方から順に並べるとこうなります。 1 フッ素 2 ラジカル制御型 3 シリコン 4 ウレタン 5 アクリル

フッ素系の塗料は価格も高く、お客様の希望がない限りはあまり使用しませんが、ラジカル制御型のパーフェクトトップなどは、機能が高く雨だれや汚染、色あせしにくいので、塗料のグレード的にもおすすめの塗料です。  ラジカル制御型のパーフェクトシリーズ

サイディングのクリヤー塗装のフッ素タイプ UVプロテクト4Fクリヤー

日本ペイントのフッ素の定番ともいえる、デュフロンファイン4Fセラミック

どの塗料にも、雨だれに強い、色あせしにくい、汚染につよい…などあるのですが、グレードによって持つ年数が変わってきます。 大まかではありますが、グレードの低いものだと5~6年ほどしか持たないものが、グレードが高いものだと12~15年ほど持つ…というイメージです。 これはあくまでも「メーカーの期待耐用年数」と言われるものや、塗料自体の耐用年数と認識されているもので、実際に家に塗ったからと言って必ず持つということではありません。 中には20年持つと言われる塗料の話を聞くことがありますが、まずあり得ません。 家の傷み方や職人の腕、塗料の扱い方で本当にまったく変わってくることがあるので覚えておく余良いでしょう。

そしてこの塗料グレードは、次に説明する1液、2液で大きく変わるので、まずは塗料の基本として覚えて下さい。

■1液、2液の違い 1液と2液は塗料の特性から塗り方が変わります。 簡単に説明すると以下です。 1液 自然硬化する塗料 塗れば乾く 2液 主剤と硬化剤 硬化剤で固める(乾く)

1液は塗れば乾くのに対して、2液の場合は主剤だけでは乾きません。 ただその代わり、硬化剤を塗り化学反応をさせて固めるので、1液よりも塗料の密着度が上がり、はがれにくくなります。 現場でもたまに実感するのですが、2液タイプの塗料を使っているときに、塗料缶の側面などにたらしてしまうと、2液タイプははがしにくく塗膜の耐久性があって非常に頑固です。 でも同じ塗料でも1液タイプのものだと、2液のものよりは簡単にはがれます。

また、この1液タイプ、2液タイプであることによって、先ほどのグレードが逆転してしまう場合があります。 例えば、「ウレタンの溶剤の2液」と「シリコンの水性の1液」を比べた場合、通常のグレードであれば、シリコンの方がウレタンよりもグレードが上なのですが、ウレタンが2液のタイプだと、ウレタンの方が機能上になります。 これらをよく理解し、価格と相談をしながら最高の効果を発揮する塗料を是非選んで下さい。  2液タイプのファインウレタンU100 一昔前は一番の定番塗料でした。

マンション等の大規模修繕でもよくつかわれていた1液タイプの塗料

壁や屋根に塗る遮熱塗料、断熱塗料でエアコンの効きが変わる では次に、最近使用の多くなってきた遮熱塗料と、断熱塗料について説明します。 近頃は異常気象で、こうした遮熱効果や、断熱効果のある塗料の要望が高くなっています。性能を理解して、必要な部分に使用すると大きな効果が期待できます。

■遮熱塗料 遮熱塗料は屋根で使うことが多い塗料です。価格も断熱塗料に比べると、比較的値段も手ごろになっています。 遮熱塗料は、太陽光を跳ね返す効果があり、部屋の中の温度の上昇を抑える効果があります。ですので、屋根塗装に向いている塗料です。

ただ、冬なども太陽光を跳ね返してしまうので、塗ったことで寒さを感じる場合もあります。

■断熱塗料 断熱塗料は壁と屋根両方使用できます。 遮熱塗料と違って、断熱塗料は外気温を遮断します。ですので、夏は涼しく、冬も過ごしやすくなります。 原理としては鍾乳洞と同じです。鍾乳洞ほどの気温差が出るというわけではありませんが、断熱塗料は外の気温の影響をうけないことで、室内の温度が一定になります。

よくある塗装の方法としては、屋根は断熱で、壁は一般塗料という方法です。 屋根に断熱塗料を塗ることで、2階部屋の温度がそこまで上がらず、エアコンの効きがよくなります。 壁の断熱もすれば、さらに快適になることは間違いなしなのですが、断熱塗料は塗料の効果を発揮させるために、厚みをつけなければならないので、倍の塗料を使います。

しかも価格自体も普通の塗料の2~3倍になるので、金額が通常の塗料に比べ跳ね上がります。 使う場所を考えて、使用するのがおすすめです。

以上今回は塗装の基礎、塗料について、お話ししました。 塗料について、少しでも理解が深まり、最適の塗料を選ぶ手助けになれば幸いです。 当然ながら家を長持ちさせるためには塗料のグレードだけでなく使用する「塗料の消費量」もそれ以上に重要ですのでこちらも参考にしてくださいね。

また他の記事でも水性塗料だけや溶剤だけに掘り下げた内容なども書きたいと思いますので、お楽しみに!

【参考情報・ヤフー知恵袋】 外壁塗装って、アクリル塗料、ウレタン塗料、シリコン塗料の順にグレードが分かれてるんですか?

カテゴリ:塗料 ,一級技能士からの教え

|

なぜ一級塗装技能士と塗装指導員のいる塗装会社を薦めるのか |

| 人気blogランキングへ |

|

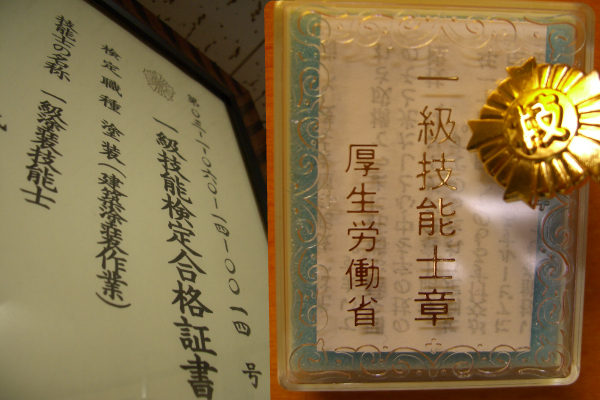

もしも遠い親戚の人に塗装会社を紹介するとしたら、必ず社長が一級塗装技能士で、職人にも何人か一級塗装技能士がいる会社を薦めます。 それはなぜか。 技術、マナーなどが備わっている職人がいる会社ということが想像しやすいからです。 いつもであれば、さらっと書く内容ですが、今回はより深く一級塗装技能士の資格の話や、職人のマナーについて書ければと思います。 また、ネット上での塗装業者の実態と、それを見極めるための塗装技能士資格の確認の仕方などもお話し致します。

一級塗装技能士を取るための様々な壁 最初にまず、私たち職人の状況からお話ししたいと思います。 つまりどういうことかと言うと、勉強があまり得意ではない人が多いということです。

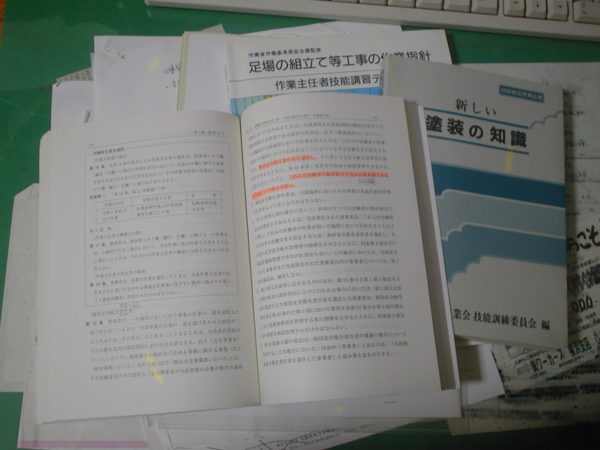

そんな職人たちが資格取得のために本を読み、問題集を解くのはそれだけでも苦行に近いものがあります。

また、一つ大きなポイントとして、実はこの一級塗装技能士の資格、これまで一般的についていえばあまり給与アップは望めないのです。 資格としては、国家資格ではあるのですが、特段手当てなどが決まっている資格ではないので、給与アップなどはしないため、資格取得の目標を「給与が上がること」にはできないのです。 さらにこの一級塗装技能士を取るためには、もう一つ大きな壁があります。 それは実技試験です。

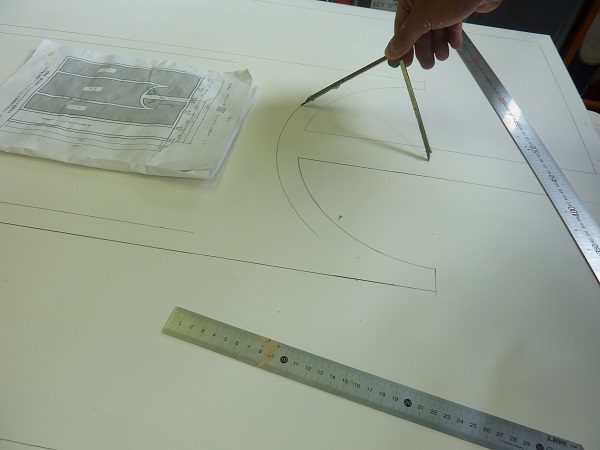

学科試験用の勉強は、過去問を解き、講習を受ければなんとかなるのですが、実技試験はそうはいきません。 もちろん、通常の現場で使うような技術も試験内容としては出るのですが、あくまでもそこは基礎的なところで、上記に書いたような技術は自分で練習しなければなりません。

戸建ての現場で使わない技術なので、当然勤めている会社にこうした材料や道具もありません。

実際代表の曽根がこの試験を受けた時は、自宅に1m80cmの板を5枚も持ち込み、家でできる実技練習をなんとかやってみたりしました。

板や道具を買い、コンプレッサーをリースし、倉庫を借りる。 代表が試験を受けた当時は、塗装会社に勤めていていました。 でも自分の勤めている会社には倉庫が無かった為、知り合いの一級塗装技能士資格を持っている業者のところで倉庫を借りて、時にはアドバイスをもらいながら練習をしました。

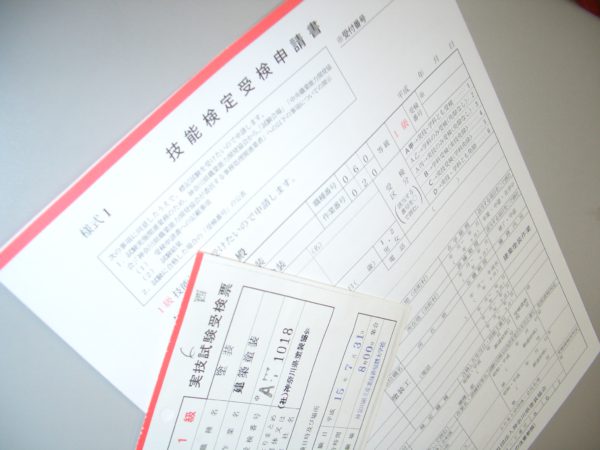

しかも、これらをすべて仕事が終わった後に一人で準備して行う…。生半可な気持ちでは取り組めません。 試験を受けるための、書類申請の手続きも普段あまり取り寄せたことの無いような書類を揃えなければならず、仕事の合間を縫って書類をかき集めるだけでも時間がかかってしまいます。

一級塗装技能士の資格について では次に、一級塗装技能士とは、どのようにして受けるのかご説明致します。 一級塗装技能士は、年に1回、毎年9月に行われる試験で、学科に1日、実技に1日試験日が設けられています。3月上旬に詳細が発表され、4月上旬から中旬までの間に試験の申し込みを行います。

学科と実技はそれぞれに合格ラインがあり、学科に受かったけど、実技に落ちた場合などは、翌年以降に学科の合格は持ち越すことができ、学科試験は免除されます。 うちの会社の人間も、受かった学科を2年持ち越して3回目で実技に合格をしました。

講習は6月くらいに行われ、厚生労働省の 職業能力開発協会が指定する組合が実施しています。

試験の合格率としては、50%前後。 1年に1回しかない試験だからこそ、落ちてしまうとまた来年まで受けることができず、合格するまで数年かかる場合もあります。 資格内容としては、塗装に関する技能を認定する資格で、一級はその中でも塗装の技能、知識ともにトップクラスであると言えます。

一級塗装技能士と、二級塗装技能士の違い ここまで、一級塗装技能士について説明をしてきましたが、では二級塗装技能士はどのような資格なのでしょう。 実はこの一級塗装技能士と二級塗装技能士ですが、英検などのように一級ずつステップアップしながら取る人は少ないです。

二級塗装技能士は都道府県認可の資格で、一級塗装技能士は国家資格となります。 そのため、それぞれ別のものとして受験する人が多いようです。 二級塗装技能士は、受験資格が実務2年以上、もしくは塗装の専門学校や、職業訓練学校などに通いながら取得することが可能です。

一昔前は、塗装屋の2代目などが、職業訓練学校に行って二級塗装技能士の資格を取り、それから家業を継ぐ…などということが多くありました。 通常であれば、二級塗装技能士のすぐ上の資格が一級塗装技能士…のように思いますが、一級塗装技能士は国家資格のため、学校に通っただけでは取ることができず、二級塗装技能士とはかなりグレードの異なる資格となるのです。

一級塗装技能士の更に上の塗装指導員とは何か 一級塗装技能士の資格が取れると、塗装指導員という資格も取れるようになります。

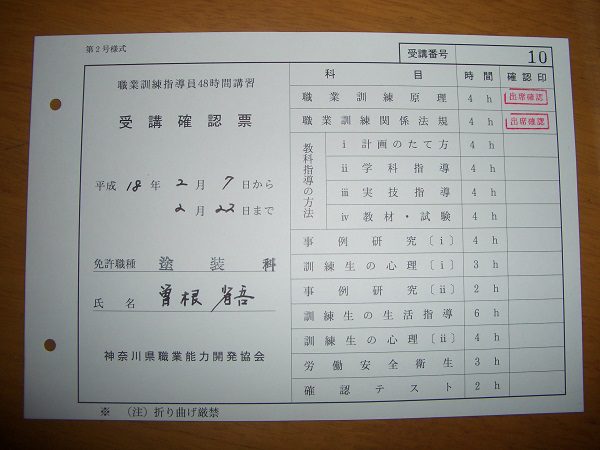

通常15年も現場をこなしていれば、日常の現場で人に指導することはできますし、特段必要を感じない資格ともいえます。 この資格テスト自体はそんなに難しいものではないのですが、1週間会社を休んで1日8時間ほどの講習を受けに行かなければなりません。 フラワー装飾、造園、大工、板金などなど多岐に渡るジャンルの一級資格者が、職業訓練指導員の講習を受けるために、講習が行われる場所へ1週間通い続けるのです。

安全管理や、人への指導の仕方についてなど、様々な職業の人たちと一緒に受けるので、塗装技能に関するものはほとんどないのですが、この講習を受けることで、塗装の職人とはまた違った観点を勉強することができます。 この講習は「人に教える」ということを通して、改めて人との接し方や、安全面の考え方などを見直すことができるのです。

一級塗装技能士、塗装指導員を通して現場を見る 努力して勝ち取った一級塗装技能士や、塗装指導員の資格は、私たちの場合で言えば現場でも大いに活かされています。

一度、辛いものに耐えた記憶はかならずその人間を一回りも二回りも大きくしてくれるのです。 また不思議なことに、こうした資格を取った職人は、その資格に恥じないようにとマナーも良くなるようです。 職人のマナーとは、お客様への挨拶や、態度などもそうですが、それ以外にも「作業中に無駄なおしゃべりをしない」などがあります。

ですので、家の壁際で職人同士が話している声というのは、家の中にいらっしゃるお客様にも聞こえます。 作業関連の話以外は、時には騒音となり得るので、お客様が不愉快な思いをされる場合もあるでしょう。 そういったわけで、現場での職人の無駄なおしゃべりは、マナーが悪いと言わざるを得なくもないのです。 また、塗装工事中は10日ほどお客様のお宅へ伺うのですが、毎日お客様にお会いし、仕事中も応対をします。私たちが作業している間に、お客様がお仕事や学校へお出かけになり、また帰宅される場合もあります。それなので、いつお客様に見られても大丈夫なように、気を配って作業をします。 こうしたことから、いまや外壁塗装は接客業であるともいえるかもしれません。

今でも、少なくなっては来ましたが昔かたぎの仏頂面でぶっきらぼうな職人というのはいます。 例え本人からすればそういうつもりがなくともそう映ってしまうのです。 一級塗装技能士資格を持っている、塗装指導員の資格を持っている人間で、仏頂面のままお客様に応対する人間はあまり聞いたことがありません。 そういったことからも、一級塗装技能士や塗装指導員であるということは、マナーの良い職人であることを判断する目安にしても良いのかなと思っています。

ネットにはびこる悪徳業者に外壁塗装を依頼しないために ここまで、一級塗装技能士と塗装指導員について細かくお話しをしました。 みなさん一昔前まで「塗装の訪問販売」なるものがあったのを覚えていらっしゃいますでしょうか。 なんとなく「そろそろ塗装しなければ…と思っていたし、家が腐ってしまうなどと言われれば不安だわ…」とオロオロしているうちに押し切られて契約をしてしまい、実際の塗装工事は手抜き工事そのもので、訴えようにも塗装会社に連絡がつかない…。 などといった、訪問販売業者です。

今や訪問販売業者は影を潜め、まるで居なくなったかのように思いますが、会社の規模に関係なく実はネットの塗装業者になっただけということもあります。 ネットには元訪問販売の業者を含め、塗装業はとくに資格がなくても誰でも開業できるので、塗装の知識無く開業する業者も沢山いるのです。 技術の持ち合わせがなく営業のみに特化した会社で、実際の塗装工事は丸投げで質の悪い外壁塗装工事も少なくありません。 そうした工事をした後に、結局家の塗装が剥がれてしまったり、屋根の厚み部分である破風板などが腐ってしまったりしてからうちに依頼が来る場合があります。 そういう質の悪い塗装を見るたびに、なんとかこうした業者に依頼をしないで済むように出来ないだろうか…と考えてきました。

街中には、父親から息子へと代々家業として塗装業を続けてきた良心的な業者も数多く有ります。 私たちの周りでも家業として継いだ塗装店の職人で痛い仕事をする職人はいません。 それにも関わらず、なぜネットでは、代々家業として塗装業を行ってきた業者などのホームページは少ないのでしょうか。

それは、代々家業として塗装をやっている業者のほとんどが、HP制作などに精通しておらず、ネットでの宣伝に無関心なことが多いのです。ですので、こうした業者に依頼をしようとしても、近所の口コミを頼りに探すしか手立てが無く、一般の人にはなかなか探せません。 では、ネット上で良い塗装業者を見つけるにはどうすればいいのでしょう。 そこで、目安にするのがこの一級塗装技能士の資格なのです。 まずは、一級塗装技能士が在籍している業者を探します。 できれば、社長や代表者が一級塗装技能士だとさらに安心といえると思います。

見積りの際には「ネットに載っている一級塗装技能士の方が実際に工事をして下さるのですか?」と聞きましょう。 在籍のみで実際の工事には携わらないということもあるので慎重な姿勢を取ることも重要です。 一級塗装技能士が工事をしてくれる業者をみつけたら、見積りを取ってじっくりと検討しましょう。 当然ながら一級塗装技能士ではないけれどもマナーも良く腕もいい職人も数多くいると思います。 ただそれはそれでどのようにして探し出せれば良いのかという問題がでてきます。 このブログを読んで、一人でも多くのお客様が欺かれることなく、良い塗装をして、お客様の家が保てれば、書いた意味がでるので本当に嬉しいです。

これからも一級塗装技能士を通して塗装の向上を目指す 一級塗装技能士は、上記でもお話ししましたとおり、私たち職人にとって難しい試験です。 その3人のうち一人はこの業界自体を辞めてしまい、あとの二人もその後一級塗装技能士の試験に再挑戦はしていません。 それくらい、試験を受けるためのモチベーションを維持し続けるのは大変で、厳しいものなのです。 試験前の追い込み期間は真夏なので、現場作業としても一番体力的にきつい時期です。

体力を使い切った後にする勉強は、本当に辛く、仕事もあることから実技の練習もままならないことが多々あります。 前述したとおり、これらを乗り越えて、3年越しで受かった職人が弊社にもいます。

彼は実に粘り強い仕事をしますし、資格をとったことで信頼もあがりました。 現在、弊社には一級塗装技能士が十数人(そのうち塗装指導員は8人)が在籍しています。 元々自社職人とも言われる社員だった職人を独立させて、今は専属の下請けとして仕事をしているものもいます。 これからの目標もお客様により良い塗装を届けられるよう、日々精進していきたいと思うのです。

当社代表が回答しているヤフー知恵袋もご参考ください。

カテゴリ:一級技能士からの教え

|

サイディング目地のひび割れ補修、塗装屋よりプロのシール屋がベスト |

| 人気blogランキングへ |

|

サイディングの目地 シール工事はプロに頼もう!

今や住宅の半数以上はサイディングの外壁となり、サイディングボードの種類や、サイディン用の塗料など様々な特性を持った材料が出てきています。 実はこのサイディングボードの耐久性を上げるために大事なことがあります。 それは、サイディングボードとボードのつなぎ目であったり窓サッシ廻りです。 このつなぎ目をコーキング剤できっちりふさぐことを「シール工事」と言うのですが、この工事をするのは、塗装業者ではありません。

では塗装業者がしないのであれば、誰がするのでしょう…。 実は、シール工事にはシール屋さんというプロがいるのです。

まれに塗装業者がシール工事もやってしまうことはあるのですが、あくまでも塗装業者は塗装のプロで、シール工事のプロではないので、シール屋さんのシール工事と比べると塗装業者がおこなったシール工事は目地の仕上がりが違います。 シール屋さんがシール工事をすると、どんなところが塗装業者が仕上げた場合と違うのか…詳しくお話し致します。

塗装工事をする際におこる、シール工事の落とし穴! 日が良く当たるサイディングの壁は、10年も経つと紫外線の影響で、目地にひび割れなどが出てきます。

サイディングボードの継ぎ目、窓周り、サッシ周りなどのつなぎ目が、「肉やせ」状態、つまりはコーキングのゴムが劣化することで体積が少なくなる状態になったり収縮性がなくなることで様々な劣化症状が起きます。

この肉やせが進むと、サイディングボードの断面からコーキングのゴムが剥離してきてしまい、ボードの中に雨が入り込み、雨漏りの原因になってしまう可能性も。

塗装をご相談頂く時に、お客様が一番気になるとおっしゃるのも、この目地のひび割れです。

シール工事は、塗装工事の際に補修することによって、塗装の「持ち」を一層発揮します。 ですので、ほとんどの塗装工事でこのシール工事も同時に行われるのですが、ここに落とし穴が。 シール屋さんを手配すると、コストがかかるため、コストを下げる目的で塗装業者がやってしまう場合があるのです。 でもなんとなく、シール工事って目地にシール剤を注入するだけで、そんなに大変そうではないし、塗装の職人さんならシール工事もチョチョイのチョイなんじゃないの?と思ってしまったり…。 これがそうでは無いのです。

実は、シール屋さんと塗装業者がおこなうシール工事を比べると、使う材料も道具も違います。 材料が違う…ということは、仕上がりだけではなく、耐久性も変わってくるのです。 目先のコストに気をとられて、シール工事を甘くみると結局はその後の耐久性に響いてしまいます。

塗装業者とシール屋さんでシール工事内容を比較してみる では、塗装業者が行うシール工事と、シール屋さんがおこなうシール工事を比較してみましょう。また、なぜ材料や道具が違うのかなども詳しく解説致します。

塗装業者がシール工事をする場合 <材料> コーキング剤はホームセンターで売っている補修剤を使います。 「業者さんなのに、業務用の材料を使わないの?」と思いますよね。 塗装業者の場合は、シール工事を専門的に扱う仕事ではないので、専門の材料を購入してしまうと、高くついてしまうのです。ですので、その時その時にホームセンターなどで購入ができる補修剤を使い、シール工事を行います。

ホームセンターでも購入できる部分補修用のシール材とガン。

シール屋が使うプロ専用のガン。吸い込み→注入いくつを繰り返すことができる。

また、この補修剤カートリッジを替えるタイプのシールガンがほとんどなのですが、なかなかピッタリ使い切る…というのが難しいので、コストを抑えるためにケチケチ使うことに…。 最後の方になって、ちょっと補修剤が足りないな…となった場合も、もう1本カートリッジを使うとコストが上がってしまうので、最後の1本で薄くぬってしまうこともあるようです。 カートリッジ式の補修剤はシール屋さんが使う材料よりも、内容量の対比では材料代が高くつくため肉厚ボリュームある施工には不向きと言えるかもしれません。

<道具> 補修の際の道具も、専門的な道具はないので簡易的なヘラなどで表面をならす程度です。  簡易的なヘラなどの作業は部分的な補修で使用される。

<仕上がり> 職人が見ればほぼわかりますが、専門的知識のない人が見た場合、塗装をした際の塗膜で隠れることもあって、シール屋さんが仕上げたのと見た目はあまり変わらないように見えます。 でも数年後、シール剤が薄い部分などから劣化して早い段階で再度工事をする可能性もあります。 部分的補修では簡易的な補修はありですが、お家全体での補修(全面打ち替え等)では物足りなさは否めません。

シール屋さんがシール工事をする場合 <材料> コーキング剤はペール缶というシール業者専門の材料を使います。 耐久性のある2液タイプのシール材が多く主剤と硬化剤を混ぜて使うのですが、この時にペール缶専用の撹拌器で混ぜます。 撹拌器は1台10万円から20万円ほどするため、シール屋さん以外はあまり持っていません。 ペール缶はホームセンターで売っているカートリッジタイプの補修剤よりは単価が安く、何といっても肉厚施工ができます。  左がシール屋が専門に使用するペール缶のシール材。右側が一般にホームセンターで見かけるシール材。

<道具> 注入ガン 1回1回ペール缶からシール剤を吸わせて使います。 シール剤は2液混合タイプの為、一度開封し撹拌すると、使いきるしかないのでたっぷりと使うことができるのも特徴です。

撹拌機 ペール缶の材料を撹拌する専用の機械です。

バッカー サイディングの目地幅に合わせ、オーダーメイドのヘラを作るためのゴムです。 ヘラの土台となる柄に、両面テープでこのバッカーを貼り付け、それぞれの家の目地の幅に合わせたヘラ幅になるよう、グラインダーでこのバッカーを削ります。 目地幅に合わせたヘラでしっかりならすことで、綺麗に仕上げることができるのです。

ヘラ バッカータイプのヘラ以外に、金べらなどもあります。サイディングの模様や、目地の場所などによって使い分けをします。 テープ養生をはがす際にもヘラで巻き取ります。

<仕上がり> 材料をケチらずたっぷり使い、目地幅にあったヘラでしっかりならすので、目地にしっかりとシール剤が入り、サイディングの耐久性をアップします。 見た目も、サイディングの模様に合わせて強弱をつけて仕上げることもできるので、非常に美しいです。 またクリヤー塗装の場合、塗装の色が被らずに透明のため、より丁寧なシールの仕上げが求められます。 シールが露出してそのまま色も出てしまうため色選びのセンスもシール屋さんの腕の見せ所になります。

いかがでしょうか。 材料や、道具のリストを見ただけで、仕上がりの差が一目瞭然ですよね。 実際、先ほども少しだけ書きましたが、塗装業者がシール工事をする場合、毎回ある工事ではないため、専門のシール屋さんと比べると、圧倒的に作業の経験値が違います。 ですので、そうした技術面も含め、どうしても劣った仕上がりになってしまうのです。 シール屋さんは、その名の通りシール工事を専門でやっている業者さんなので、材料も道具も経験値からくる技術もまったく違います。

サイディング塗装で大切な、シール工事の工程を知ろう

ここで改めて、シール工事こと「シール打ち」の手順をご説明致します。

1 劣化し古くなったシールを取り除く 剥がれかかった古いシール(コーキング剤)を、元から全て取り除きます。 シール職人さんが実際にはがしているところなのですが、軽快な手さばきでカッターを使用し、古いシールをみるみるうちに剥がしていきます。  撤去したシール

作業に慣れていないと、こう手早く確実にはがすことはできません。 古いシールが目地に残ってしまうと、そこに隙間ができ、劣化の大きな原因となります。 そうしたことを防ぐためにも、とても大事な工程です。

2 目地の周りをマスキングテープで保護をする コーキング剤が目地から飛び出て、汚い仕上がりにならないように、マスキングテープで保護をします。 貼り方にも、熟練の技が光ります。

3 プライマー(接着剤)を塗る コーキング剤が密着するように、プライマーを塗ります。 手早く正確に塗ることで、密着度が上がります。

4 撹拌したシール剤を注入ガンで注入する コーキング剤が目地からはみ出ることの無いよう、そして奥までたっぷり注入します。 目地いっぱいに入れることで、耐久性が大幅にアップ。 シール屋さんは、主剤と硬化剤を混ぜたものを主に使用するので、材料の耐久性も一般的に売られているものは違います。

5 ヘラで仕上げる 目地のサイズ幅に仕上げたバッカーがついたヘラや、そのほか4~5種類ほどのヘラを使って、余分なシールを削り、しっかりと目地にシール剤を密着させます。 表面も気泡などが入らないように、なめらか且つ綺麗に仕上げます。

6 乾燥したら養生テープをはがして完成 コーキング剤が完璧に乾いたら、最後に養生テープを剥がします。 マスキングを剥がす際のタイミングが遅くなれば、テープについたシール材が引っ張られるなどして仕上がりに影響が出ます。 はがしす角度も考慮する必要があるのではがし方にも技術が光ります。

シールの種類 シールの種類は多岐にわたります。 シール屋さんが主に使用するのは2液成分形が多く、耐久性がある分よく攪拌して使用しなければ「硬化不良」といういつまでたっても硬化しない施工不良を引き起こす場合があるので注意が必要になります。 またグレードはウレタンから変性シリコン、とても高価な次世代シールと言われるものも出てきています。 もちろん塗料との相性もあるので可塑剤がつかわれていないようなノンブリードタイプのシール材を使用するようになります。  次世代シール材のオートンイクシード。

「シール打ち」以外のシール工事法 ここまでは、シール撤去打ち替えと言われる、古いシールを全て取り除いて行うシール工事についてお話ししました。 これ以外にも、そこまで劣化していないシールの場合は、「打ち増し」、「増し打ち」と呼ばれる工事をする場合もあります。 サッシの周りの目地や、カッターを入れてシールを撤去するのが難しくサッシを傷つけてしまう場所などは、前のシールを撤去せず、そのままシールを打つことがあります。 あくまでもケースバイケースではありますが、現場を見てシール屋さんと相談をして最適な方法を行います。

また通常は「先打ち」が主流ですが、クリヤー塗装や特殊な場合などは塗装をしてからシールの打ち替えをする「後打ち」という施工例もあります。 こちらは塗装が完了した後に古いシールを撤去するためのカッターを入れているところです。  目地シールの色を外壁の赤系に合わせ、窓周りのシールは窓の白系に合わせる。

こちらもクリヤー塗装の後打ちシールによる施工。 後打ちはシール材の伸縮の追従に追い付かないために起こる塗膜のひび割れや剥離の可能性がない分、直射日光など紫外線にさらされます。 そのため日本ペイントのクリヤー塗装のUVプロテクトクリヤーなどは、透明ながらもシールに悪影響が出ないようケイ素(Si)と酸素(O)を強力に結合させるというメカニズムなどで紫外線をブロックする機能も備えています。

シール工事のプロを知るということ サイディングの補修はシールだけではありません。 劣化によってサイディングボード自体が反り返してしまいビスや目地から湾曲して修正しなければならない例もあります。 こちらの動画の再生の真ん中あたりに湾曲修正の作業も見れます。

シール工事のプロを知るということ シール屋さんは、何十年も前からある専門職にもかかわらず、あまり世間では知られていません。ですので、業者によっては最初からシール屋さんの存在を知らせもせずに、工事の見積りを作ってしまう場合があるのです。 その為に、せっかくいい塗料を選んでも、シール工事が雑だったため、そこから劣化してしまう……といった最悪の事態がおこるのです。

外壁塗装は、ある意味複合的な工事を組み合わせて完成する工事です。 お客様が依頼する窓口は、あくまでも塗装業者なので、つい目先のコストを優先にしてしまい、業者に言われるがまま、シール工事などを端折ってしまうことなどがあるかもしれません。 ですので、お客様にこのシール工事をプロが行うことの大切さを知って頂くことによって、より完璧な塗装をして、耐久性をあげられればと思います。

安く仕上げたものは、結局耐久性がなく塗装工事の回数が増え、お金がかかります。 約10年ごとの塗装で済むように、しっかりと各所にプロの仕事を施すことが、一番の節約になるのです。 【参考情報・ヤフー知恵袋】

カテゴリ:サイディング ,一級技能士からの教え

|

お見積もり・お問い合わせフォーム