外壁塗装情報 |

青葉区での屋根鉄部ケレンとサビ止め |

| 人気blogランキングへ |

|

先日、除雪作業と外壁の下地処理を終えた青葉区梅が丘のお宅で今日は屋根・鉄(トタン)部のケレンとサビ止めを行います。

職人は一級塗装技能士の川口、ほぼ一人での作業のため本人が写真に写っていませんがご了承ください。

屋根材の下地調整は高圧洗浄を行うことで完了させましたが、雨押さえや棟押さえと呼ばれる鉄部にはまた別の塗り替え前の準備が必要になります。

鉄部は表面がツルツルとしており、その上から塗料を重ねても引っ掛かりがないため塗膜が剥がれやすくなってしまいます。それを防ぐため、わざと表面を研磨して細かな傷をつけることで、下地と塗料がしっかり密着して剥がれにくくなるようにしていきます。また、鉄部はサビが発生していることが多々あるので、それらを丁寧に削り落しておくことも肝要です。

ここではサンドペーパーと呼ばれる紙やすりを使用して、雨押さえを研磨しています。擦ったところには白っぽい細かな跡がついているのが見えますね。

ほかにもケレンに使用される道具には、皮スキという金ベラやナイロン製たわしのマジックロンなどがあります。サビや古い塗膜剥がれがひどい平面にはディスクサンダーという電動工具を用いることも。

こちらは雨押さえなど鉄部を留めている釘が抜け出てしまっているため、打ち直しているところです。築10年以上経過しているお宅の屋根では、家の歪みや地震といった動きで釘が緩くなって抜け出てしまうことが多くあります。このままにしておくと緩んだところから雨水が浸入してしまう恐れもあるため、塗り替えをする際にはしっかり打ち直しておく必要があります。

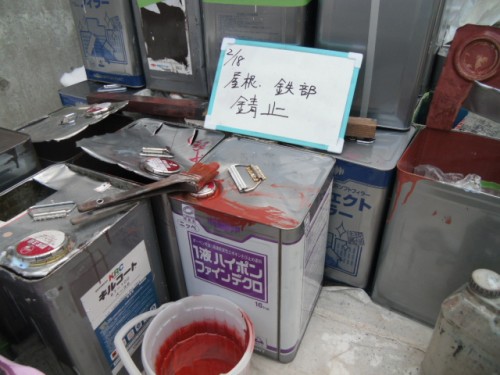

ケレン、釘の打ち直しを終えたところで鉄部のサビ止め(1液ハイポンファインデクロ)の塗布に入りました。サビ止めを塗布することで再びサビが発生することを防ぎ、傷みやすい鉄部の耐久性を高めていきます。

サビ止めに限らずどのような塗料でもそうですが、量をたっぷり使用しながら全体を均一な厚みに仕上げることでその材料の持つ性能を最大限に発揮させます。

今回使用したサビ止めは赤錆び色ですが、他にも白・グレー・茶色などがよく使われており、上塗り(仕上げ)の色によって使い分けをしています。

雪止め金具のような細かな部分にもハケで丁寧に塗布を終えたら、次は屋根材の下塗りに進みます。

|

川崎市多摩区での防水工事、トップコート塗布で劣化を抑制 |

| 人気blogランキングへ |

|

だいぶ春の兆しが見え始めた3月14日(世の中はホワイトデーでもありますね)、川崎市多摩区ではベランダ防水の施工が大詰めを迎えていました。

前回はウレタンを流し込んで防水層を形成したので、今日はトップコートを塗布して防水工事を完成させます。職人は前回に引き続き、曽根カズが担当。

硬化してゴム状になったウレタン防水層は剥き出しのままですと紫外線によって傷みやすいため、トップコートを塗ることで劣化を抑制します。また、平場用のトップコートには微細なゴムチップが含まれているので、表面にはわずかなざらつきができ、これが歩行時の滑り止めになってくれます。ベランダ内で転倒してしまっては危ないですからね。

立ち上り(こちらは歩行面ではないのでゴムチップの含まれていないものを使用)、床と材料を使い分けながら端々まで均一な厚みになるように塗布して仕上げていきます。

トップコートを塗布した後は、ウレタン特有のテカテカとした光を反射するツヤが抑えられてだいぶ落ち着いた質感になりました。室外機を持ち上げている支えの部分は窪みができているので、翌日の手直しの際にタッチアップといわれる補修塗りをして周囲と同じように平滑に仕上げます。

今回のお宅ではご予算などの関係で従来の防水層より1層少なく仕上げましたが、他にも施工箇所の状況に合わせた防水をご提案することができます。

既存の防水層をこれ以上傷ませたくないけれど、予算的に一から防水工事をするほどでもない…というときにはトップコートの塗替えのみといった方法もあります。すでに雨漏りをしていたり、その恐れがある場合にはできませんが、比較的お手頃な価格で傷みの進行を抑制させることが可能となります。

ベランダ・バルコニーや屋上防水をご検討中の方、お悩みがある方、ぜひお気軽に無料見積もりやお問い合わせをご利用くださいね。

|

青葉区での外壁塗装、ヒビ割れの下地処理 |

| 人気blogランキングへ |

|

前回の高圧洗浄からだいぶ日が空いてしまいました。異常気象とも言える関東での大雪が続き、施工を進めることができなかったため、この日はコロニアル屋根に積もってしまった雪を取り除く作業から開始です。

職人は前回に引き続き一級塗装技能士の川口。

写真からも見てとれると思いますが、かなりの量の雪が溶けないままになっています。日の当たる屋根でもこのような状態ですから、日陰ではなかなか簡単には溶けないのではないでしょうか。いざスコップを使用して雪下ろしをしていきます。足を滑らせたり、屋根を踏み外しては大惨事になりかねないので、足元には十分に気をつけながらの作業となりました。下ろした雪が狭い箇所に入ってしまったところは、それを更に移動させておきます。

なかなか骨の折れる除雪作業を終えたら次は外壁の下地処理を行います。こちらのお宅のモルタル外壁にはあちこちにクラック(ひび割れ)が入っており、雨漏りを心配されたお客様がご自身でシーリングを打って補修されていました。上の写真は見積もり時の様子です。

この打たれているシーリングを全て取ってしまうと雨水が内部に侵入してしまう恐れがあるので、表面上の取れるところを少し削り取ってから厚膜シーラーを塗布してガッチリ固めていきました。

ミニローラーを使用して乳白色のシーラーをシーリング部に沿わせるようにたっぷり塗布していきます。この上から下塗り・中塗り・上塗りと塗装をしていきますが、補修した跡の凹凸は少し残ってしまいますので、あらかじめお客さまにその旨をお伝えしています。

また、外壁には一部レンガが使用されているので、そこにも塗装前の準備をしておきます。と言いますのも、レンガ部分にはぴったりと養生をしていても塗料が漏れて入り込んでしまうので、それを防ぐために先ほどと同じくシーラーを塗布しておきました。こちらは専門用語で流れ止めとも言います。

モルタル部とレンガ部をきれいに塗り分けするためにはスプレー塗装といった方法もありますが、ご近所への塗料の飛散といった問題もありますので、どこのお宅でもできる方法とは言えません。今回は流れ止めで塗料漏れを予防して手作業で塗り分けをしていきます。

この日の作業はこれで完了となり、翌日からは屋根の塗装作業に入っていきます。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム