外壁塗装情報 |

港南区での塗装工事、鉄部ドア部分補修塗装 その2 |

| 人気blogランキングへ |

|

本日も、前回同様鉄部ドア部部補修塗装になります。 今回は、一部分の剥がれ部分の補修です。

錆びが内側から溢れるように出ていて、周りの塗膜も押し上げているのが分かります。

錆びと同時に、周囲の塗膜も剥がして、下の錆びも研磨で撤去します。このまま錆び部分だけを撤去し塗装をしても、周りの押し上げている錆びが再度塗膜を押し上げ、塗装を剥がしてしまう可能性があるためです。

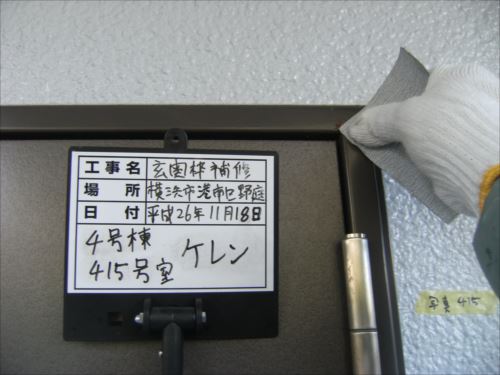

ペーパーで研磨をしています。表に出ている錆びが一番落とさなければいけない錆びなので、指を使ってしっかりと落としていきます。目の洗いペーパーを使用していると手を怪我する恐れがあるため、軍手は欠かせません。

錆び蛾塗膜を押し上げているのは隅の一部でしたが、コーナーもケレンします。

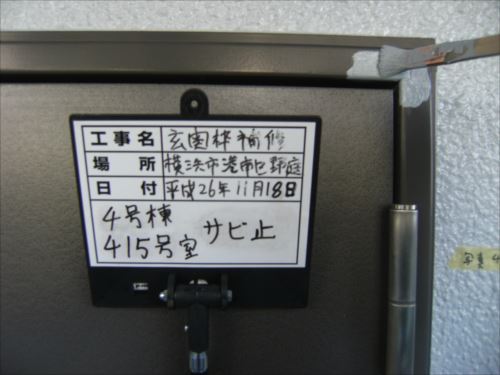

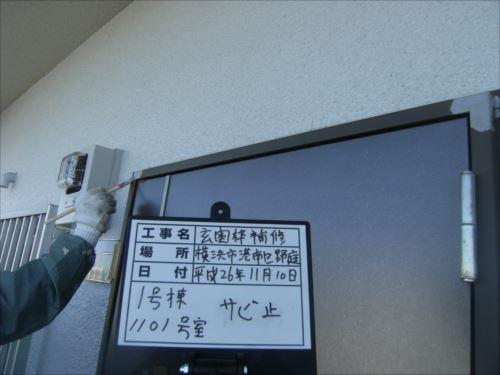

錆び止めの塗装。錆びていた部分よりも大きく錆び止めを塗装していますね。周囲も錆びが隠れている可能性があるのと、一気に塗装してしまった方が見た目が綺麗になるため、コーナー全てを塗装します。

錆び止めはグレー。本来、このような暗い色の塗料であれば赤い色の深みが出る錆び止め塗料を使用するのですが、今回は周囲の色と色味を合わせるため、グレーの錆び止めを使用しました。

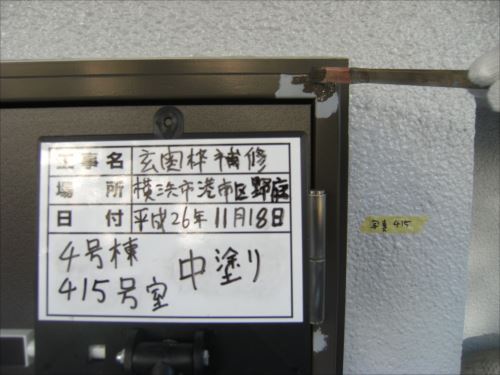

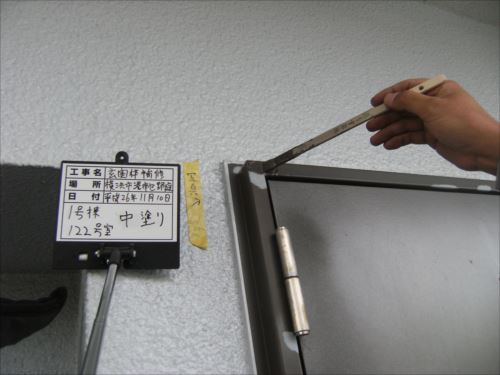

ケレン、錆び止め(下塗り)と終わり、中塗りに入りました。

先程の平刷毛と違い使用しているのは筋交い刷毛というものです。錆び止めの↑に丁寧に重ね、刷毛目が出ないよう塗布します。

塗膜の質としては中塗りで十分なのですが、更に美観と耐久性を高めるため、この後にもう一度上塗りを重ねます。

本日はもう一つのお宅のドアも補修しました。

次回もドアの部分補修です。一軒一軒、丁寧に補修作業を行っていきます。

|

港南区での鉄部ドア部分補修塗装でサビ防止 |

| 人気blogランキングへ |

|

本日は、港南区のアパートのドアの錆び補修の様子をお送りします。 塗装職人ではちょっとした小さな工事から承っていますので、是非お気軽にご相談くださいね。

補修を行わない部屋、一部補修の部屋、全て補修の部屋とあるので細かく確認しながら作業を進めていきます。

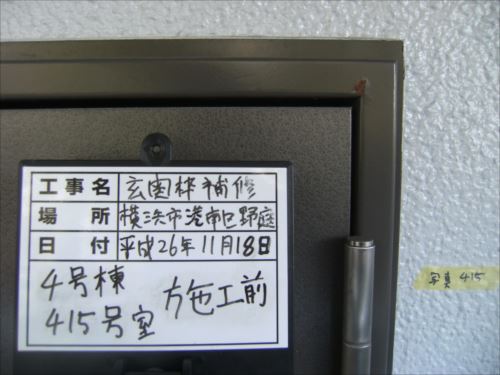

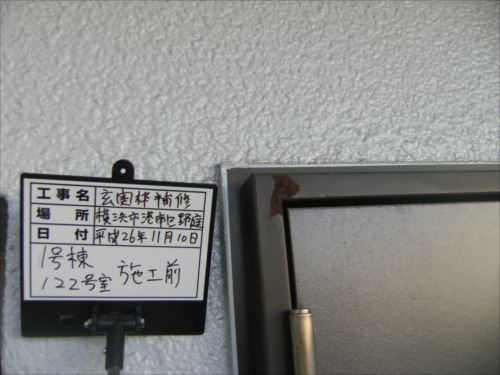

こちらは施工前の状態。玄関ドアの一部の塗装がはがれ、錆びが出ている状態です。

塗錆びの膨張で塗膜が剥がれたと予想されますので、まずはこの錆びをしっかりと研磨して落としていきます。

室内なので、画像が暗くて手元が見づらく申し訳ございません。

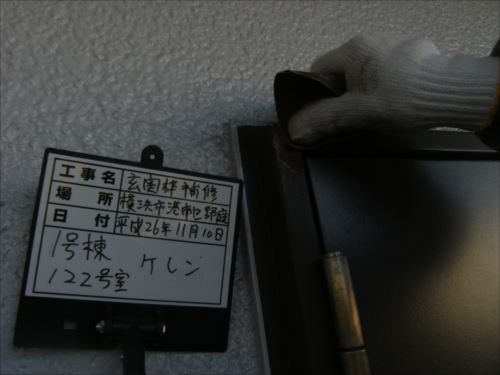

先程の錆びの部分を、ペーパーヤスリの粗い目を遣って力を込め削ぎ落している所です。

ケレンには、ペーパーヤスリやマジックロンといった金たわしを更に強固にしたようなもの、鉄ブラシなど様々ありますが、その場所の大きさ・広さによって使い分けます。

見比べて頂くと分かるのですが、錆びも大分落ちて、錆び周囲の塗装部分にも細かな傷が入っていますね。

塗り目を出さないよう、周囲も一緒に塗装してしまいます。鉄面はフラットなので、錆を落とすのと同時に細かな傷を付けて塗料の密着率を高めます。

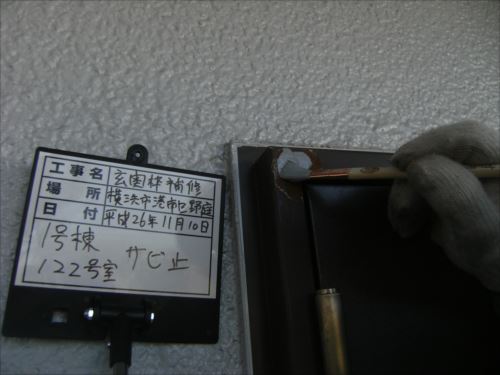

錆び止め塗布中です。仕上がりの色が元々のドアの色と一緒で焦げ茶なので、普段は赤い色の錆び止め塗料を使用するのですが、今回は部分補修と言う事で白い色を使用しました。

赤錆び止めを使用すると、元々塗料がのっている部分が更に濃く仕上がってしまう可能性があるためです。

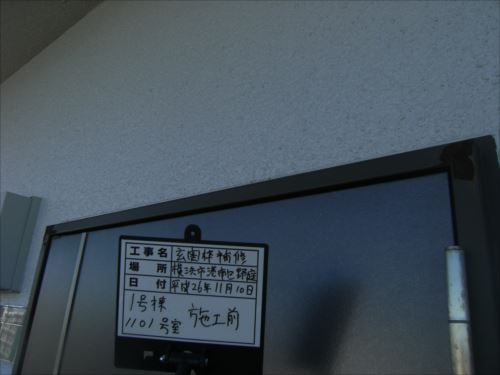

この日はもうひとつの部屋のドアの補修も行いました。錆びているのは右上の部分ですね。

さて、錆び止めまで完了しました。

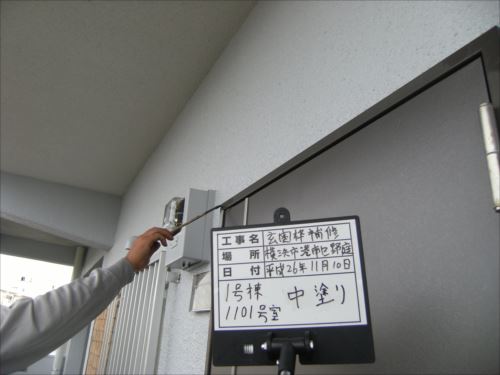

こちらのお部屋の作業をしている合間に、先程のお部屋の錆び止めが乾いたので、中塗りを塗布していきます。

錆び止めがいわゆる下塗りになりますので、こちらの塗装が二回目(中塗り)になります、細い刷毛を使ってはみ出さないよう、丁寧に塗布。

横に刷毛を滑らせた後、塗り線が出ないよう往復させ、さらに縦に塗るときもなじませるように刷毛塗りを行います。

合わせてふたつめのお部屋のドアも中塗りを施しました。

ドアの右上の部分は既に中塗りが完了している部分です。塗りたてのため、艶と深みがあって塗っているというのが分かりますが、乾くと周りの部分と変わらないこげ茶色になります。

本日の作業はこれで終了です。

中塗りのあとは上塗りとして三度目の塗りを重ねます。特に注意書きははっていませんが、家主様が帰宅されるころには乾いている状態かと思いますので、塗料が禿げることはないとおもいます。

もし禿げてしまっていたら、上塗りの段階で補修塗りもおこなします。

|

横浜市瀬谷区での外壁塗装、軒裏下と中塗りで耐久性アップ |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市瀬谷区で行った施工の様子をお送りします。

担当職人は塗装指導員であり、一級塗装技能士でもある星野です。

先回は鉄部の下塗りを完了させ、この日は養生の続きと軒裏塗装を行いました。

こちらは養生の完了した面です。1階の窓は雨戸を養生し、ガラス戸の方は開閉できるようにしてあります。全てを密閉してしまうと換気ができなくなってしまうので、どこか一ケ所は空気の入れ替えができるように養生させて頂いています。場合によっては、ビニールを足場に固定して傘のような形に養生することも。

養生完了後は、軒裏にシーラーを塗布して下塗りです。この材料は下地と塗料の密着性を高めて、塗膜を剥がれにくくするための工程。いわば接着剤の役割をします。軒の端から開始して、全体にムラなく塗布。シーラーは透明というのもあり、見る向きを変えて塗り残しなどを確認しながら仕上げました。

全面の下塗りが終わりました。軒がつやっと濡れたような状態になっていますね。

下塗りから時間を置いて、シリコン塗料で中塗りをしました。さきほどと同じく軒の端側や、継ぎ目から先に刷毛塗装。細部を先行して塗布することで、塗り残しを防ぎ、全面を塗るときにも効率よく作業を進められます。

こちらが中塗り完了後。たっぷり塗料を使用して、厚みのある塗膜に仕上げました。紫外線や風雨による傷みを抑制するため、しっかりと塗膜で保護していきます。

次回は上塗りをして、より厚膜に仕上げながら耐久性を高めます。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム