外壁塗装情報 |

外壁モルタルと屋根塗装 |

| 人気blogランキングへ |

|

横浜市旭区の住宅街のお宅の外壁と屋根の塗装工事です。

今はほとんどのお家がそうだともいえなくもないのですが、敷地が広くないため塗装作業はもちろん、足場組み立て作業も厳しい予感がしないでもありません。

お隣さんとの境界線もこのように接近していますので、お隣にご迷惑をかけないように注意して作業を進めていきます。 こちらも同様です。裏手にもお家があり右側にもお家があって、敷地がだいぶ狭まっているため、風が強い時などは屋根の塗装などもあるため飛び散らないため作業には気を付けなくてはならないですね。

見積りの時の様子です。

これは2階の大屋根のコロニアル屋根ですね。 スレートとスレートの間に隙間があるため、断熱塗料のようなネットリした塗料でなければ、タスペーサーは必要ではないと判断できます。

ところどころに雪止めがついてます。

横に取り付けられた雨樋は軒樋といいますが、足場組む前のはしごで登った時の見積りの様子ですが、泥とか誇りとか詰まっている様子は現時点では見受けられません。

これはベランダです。

帯板の上にほこりがたまって、雨が降ってそれが雨だれになった状況です。 話は変わりますが、隣に足場が組まれていますね。うちの足場と言いたいのですが違います(笑)

軒裏の部分です。

右側が物置です。

お隣との敷地ですね。

外壁はそれほど凸凹した模様ではないですので、塗りやすい感じです。

これは「クシ引き」と言ってモルタルに、髪をとかす「クシ」のような道具で模様をつけるためのジョリパットというモルタル材料のように仕上げた外壁です。

このようなデザイン的に石張りタイル模様のようなものがところどころに使われています。

石張りタイルのない外壁の部分はローラーで塗料をドンドン塗って行けるのですが、石張りタイルの部分まで同じ塗料をもちろん塗るわけにもいかないため、テープとビニールなどマスカーで養生をするので結構手間がかかる作業なのです。 石張りタイルがあるのとないのでは、2~3倍の手間が変わってくると思います。 右側の排気口からやはり油汚れのようなものが垂れているようです。

ここも同様で、難易度の高い仕事かなと思います。ちなみにこの石張りタイルは本来塗り物ではないです。 塗る場合も中にはありますが、せっかくデザイン的に優れた石材調なので、色を付けて塗りつぶしでしまうと塗る意味もありません。 もし塗るとすれば、撥水剤のようなものかクリヤー塗装の選択になります。 ただし撥水剤を塗るのにも難しく場合によってはシミになってしまうケースもあります。 実は以前、撥水剤で全面塗装をした時があるのですが、部分的に黒くシミになってしまったことがあります。 特別な理由がなければ、高圧洗浄をしてそのままの方がいいと思います。

右側と左側の壁は塗り、中心の石材調部分は塗料を付けて汚してはいけないので養生をするのですが、石材調と壁の境の部分にきっちり養生をしないと塗料の漏れの原因になります。 もし塗料が漏れてしまうと水拭きやシンナー拭きなどで掃除すればいいのですが、その作業も手間がかかるので、そのような掃除をするよりかはきっちり養生をして塗料がつかないようにした方が作業側からしても得策なのです。 また職人によっても違うのですが、このような境の部分はマスカーでビシっと貼っても、ゴツゴツ、ブツブツしているため、机のような平面の上にテープを貼るのとは訳が違い、どうしても隙間が生じてしまいます。 そのため刷毛でちょこちょこと少しずつ丁寧に塗っていくわけですが、それでも漏れる時があります。 その対策として透明のコーキング材のような漏れ止めを使うと、ゴツゴツやザラザラした部分もツルツルとした感じになるため、テープもぴったりまっすぐ貼れ隙間がなくなるので塗料の漏れもなくなり仕上がります。ただこれはどっちがいいのかと言うこともできませんが、最終的にはきれいに仕上がる方を当然に選択するため、職人次第と現場次第というところもあります。

ここからは足場を組んで高圧洗浄をした後からの作業です。 これは水切りにプライマー(接着剤)を塗ってる部分です。 もちろんさび止め塗料でもいいのですが、今回はミッチャクロンというプライマーを塗装しています。 オレンジ色に見えるのはエアコン室外機の専用のカバーです。 右に見えるエアコンホースは、止め金具バンドのビスとカバーを壁から外して、ビニール養生をしている状態です。

1階の角の竪樋の下塗り塗装です。

窓枠が木製だったため、ナイロンたわしで下地調整をしています。 下地調整とは素材に研磨、目粗しといいますが、素材に微細に傷をつけて塗料の乗りをよくするための塗る前の準備作業のことです。 塗装とは違い、塗ってしまうとやったかどうかわからない作業ですが、とても重要な作業です。 そして繰り返しますが、右側がの石材調部分は塗らないため養生をしています。

引き続き雨樋の研磨です。

養生の部分には塗料がついていないため、まだ塗装していないということがわかります。

150気圧で高圧洗浄をした後のコロニアル屋根のサーモアイシーラーの下塗りです。 面積は72㎡。 1平米当たり0.28㎏の塗料で塗ると、2缶の下塗り塗料が必要になる計算です。 もちろん屋根の傷み方によって、この塗料の数量は変わってきます。 例えば築10年より20年の方が塗膜がはげ落ちる分、塗料をよく吸収するため、築10年の方が塗料の伸びがいいため食いません。 ただメーカーの仕様では、どんなに傷んでいようがいまいがに関係なく、1平米当たり0.28㎏で塗るという決まりがあります。 ですので、塗料メーカーの仕様というものはあくまでも基準的なもので、本来は痛みの程度によって、塗料の消費量か少なくて済むお家もあれば、その逆で消費量が大きいお家もあります。 これは私が昔から言っていることですが、塗料というものは3回塗りのものが多いのですが、だからと言って築10年と30年の家では傷み方が当然異なるのにも関わらず、ともに同じ3回塗りというのが逆に不自然ではないのかなといつも思っています。 ごく普通に考えれば、築10年より築30年の方が塗り回数を多く塗るのが自然です。 3回塗りが仕様ですが、もしかしたら4回塗りが差の家にとっては最適な塗り方なのかもしれません。 逆に築10年だと少なく2回塗りで収まっていいのかもしれません。 ただし外壁は古くても新しくても3回塗りが業界では通説ですが、特に木部などは日の当たり方の方角で傷みの差が顕著に違いますし、さらに築年数が違えば全部3回塗りでいいのかと言えばそういうわけではないと思います。 その辺は職人の経験で、どの程度場数を踏んでいるか、経験と技術でカバーして、仕上げていきます。

これは壁です。 透明の水性カチオンシーラーを塗ったところです。

屋根のシーラーが終わり感想を確認した後に中塗りをしている状態です。

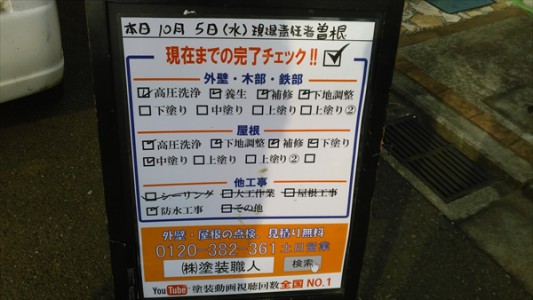

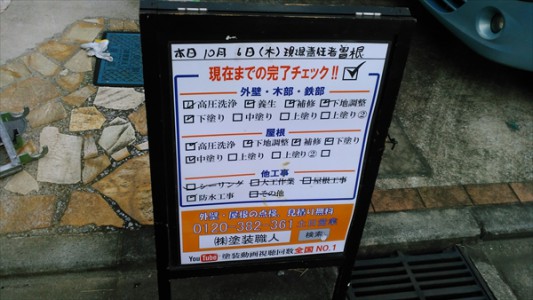

これはいつも職人が朝現場に到着したら、昨日までの工事内容の完了チェックを入れます。 10月5までに終わっている外壁と木鉄作業は、「高圧洗浄」、「養生」、「補修」、「下地調整」が完了しているということになります。 「下塗り」、「中塗り」、「上塗り」については、まだ手を付けていない状況ということになります。 そして屋根は「高圧洗浄」、「下地調整」、「補修」、「下塗り」、「中塗り」まで、シーリングや大工、などの工事はありませんということになります。

施主様だけではなく、近所の方へもどの程度工事の進捗状況をお知らせいただくためにもこのような看板を表示しています。

インディフレッシュセラの中塗りです。壁と石材調の境は、もちろん慎重に塗っていきます。

床にも布シートやブルーシートも張ってますが、足場のところはメッシュシートを張ってますが、作業で邪魔になって一時外すような状況になることもあります。

高圧洗浄の時は当然ながら張ってますが、ここも一時メッシュシートを捲り上げてます。 工事完了後から足場解体までに時間が掛かるときは、四六時中シートを張っていると室内が暗くなるので、解体日までこうして捲り上げたり、風が強い時も捲り上げを行います。

石材調タイルがなければどれほど作業が進むのかと、作業する職人からすればちょっと恨めしくなるかもしれませんね(笑)

インディフレッシュセラをたっぷりと塗っています。

この時は塗料の飛び散りの心配がないため、明るさ優先でメッシュシートの捲り上げをしています。

塗料缶を見ると「塗料用シンナーA」という名前ですが、もちろんシンナーを塗っているわけではありません。 サーモアイの塗料を、塗料用シンナーAの空缶に作業しやすいように程よい量を入れて作業しています。

足元の部分が中塗り、ローラーで塗っている部分が上塗りになります。

よく見るとわかるのですが、スレートとスレートの間の隙間の目地部分は先に刷毛で塗っているので、オレンジ色になっています。 先に細かいところを刷毛で塗っておいてあとはローラーで塗っています。

徐々に仕上がりに近づいて行きます。

これを見ると屋根の下塗りと中塗りまで終わっています。 上塗りの工程にも入っていますが、一部残っていて完全に完了というわけではないということがわかります。

引き継インディデイフレッシュセラの上塗りです。

これはほぼ塗装が終わった状態です。 さっきはメッシュシートがめくりあがっていましたが、完了に近づくにつれ飛散防止作業のためにもう一度下まで降ろした状態です。 ちなみに足場の縦管についている青いものは、発泡スチロール状のクッション材です。 出入りが多い場所にはゲガをしないように取り付けてあります。

高圧洗浄をすると砂ぼこりやコケなどが高圧のジェット水流でお隣に飛んで汚して迷惑をかけてしまうためのを避けるためです。 安い足場かどうかは定かではないですが、高さが足りていない足場やとても簡単に組んでいる足場とかをたまに見かけることもあります。 ただご近所さんの迷惑を考えると足場というものはとても重要になってくるものです。 見積書をもらう時にでも足場のことは重要なのでよく聞いていた方がいいかもしれません。

お隣と接近ししているのがよくわかりますが、足場を解体する際足場の部材は重いため搬出するにも、お隣にもぶつけて傷をつけないため、慎重に作業をしなければなりません。 とても気を使いますが、今はこういった敷地が接近しているお家が少なくありません。 ただ手前味噌ですが、うちの足場屋さんはとてもその辺は優秀なので、信頼を置いてお任せです。

外観の全体像のそれぞれです。

玄関です。

このオレンジ色の壁の部分ですが、よく見ると足場が壁と離れてジャッキアップしています。 ねじ式になっていて、どちらかにくるくる回すと縮んだり伸びたりします。 強風でメッシュシートが風にあおられて、がっちり壁に押さえておかないと足場が揺れて壁を傷つけてしまうため最初は足場を組む際は壁についています。

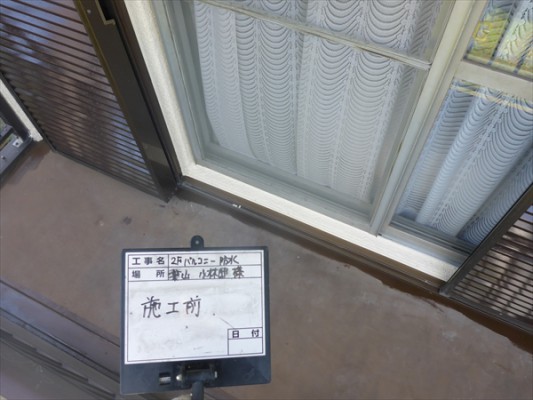

ウレタン防水の仕様は、下地補修、ケレン、目粗し、下地モルタル塗布、プライマー、ウレタン2層、トップコートの工程です。 これで雨漏りの心配もなくなると思います。

足場がなくなりとてもすっきりしました。 石材調のタイルと玄関上のベランダの腰壁のオレンジ色の壁も、全体を引き締めて、さらにオレンジ色を強めにした赤系の色で、とてもバランスが取れていると思います。

外壁と屋根を除いた、いわゆる付帯塗装ですが、破風板、雨樋、帯板、窓枠周り、軒周り、水切り、シャッターボックス、笠木、エアコンホースカバーなどの塗装がありました。

|

鉄筋コンクリート住宅の塗装と防水 横浜市 |

| 人気blogランキングへ |

|

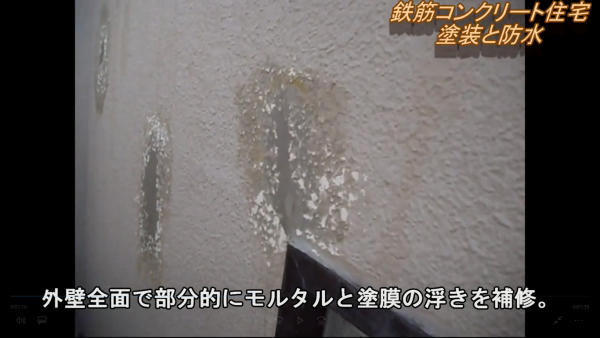

3階建ての鉄筋コンクリート住宅の塗装と防水。外壁全面が下地のモルタルと塗膜の浮きのため、サンダー掛けの研磨がが仕事でした。横浜市内の3階建て鉄筋コンクリート住宅。 研磨してモルタル補修した場所がところどころ。 両開き窓も出窓などにするなどして塗装と防水以外にもリフォームしています。 研磨補修して平滑になった場所に、外壁の凹凸模様をつけるべく、吹き付けによる玉吹きをしています。 2液性のシリコン溶剤塗料にて外壁塗装。 バルコニーの塩ビシート防水の完成。 フェンスも取り付け、付属の錆びていた金具も新品に交換して取り付け。 |

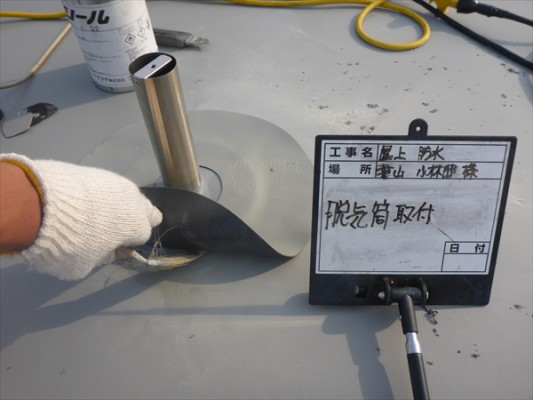

鉄筋コンクリート住宅の屋上防水。 |

| 人気blogランキングへ |

|

ご覧のとおり屋上は荒れていました。

塩ビシート防水なので、まず緩衝シート(今回はラジアルシート)を敷き詰め、端末部に鋼板金具で、平場はIHディスク判にて固定します。 緩衝シートは下地の劣化の原因による悪影響を、防水材(今回は塩ビシート)の下に敷きこみ一枚咬ませることによって、塩ビシートへの耐久性への負担をなくす役割を持ちます。 そして塩ビシートを敷き込み、先に取り付けたディスク判の部分にIH加熱器を押し当て熱融着させていき固定していくのです。

アンテナ架台など凸凹がある屋上などの場合、塩ビシートでは継ぎ目が多くなり仕上がりが継ぎはぎになるため、施工時は液状のウレタン防水が適していますが、今回のようにほぼ平場の現場では塩ビシートを使うときも多田あります。 といっても継ぎ目がないわけではありませんので、しっかり接着させる必要があります。 防水の雨漏りの原因に多いのも、端末部や継ぎ目からのものですので。

ちなみに塗装は一級塗装技能士、防水は一級防水施工技能士がお手伝いさせていただきました~(^.^) |

お見積もり・お問い合わせフォーム