外壁塗装情報 |

青葉区での防水工事、ウレタン2層目 |

| 人気blogランキングへ |

|

本日は青葉区梅が丘でベランダのウレタン塗膜防水工事と、タイルの下地補修・張り替えを行いました。職人は若手ながらも経験・技術ともに卓越した曽根カズと島田ダイの2人が担当。

施工中の写真がなく申し訳ないのですが、こちらはウレタン防水層の1層目が完成している状態です。ドレン周りにテープ養生をしているため、昨日の大雨でベランダ内には水がたまりプールのような状態になっていました。

そのため、水を全て拭き取り、完全に乾いた状態になってから2層目に着手することに。ウレタンは防水材なのですが、硬化する前の材料は下地の湿気や水分に弱く、きちんと乾燥された状態で施工をしないと防水層の膨れや剥離につながる恐れがあるのです。

しっかり施工面を乾燥させたあと、まずは立ち上り(垂直面)にハケでウレタンを塗布。1層目の立ち上りに使用した材料より少しゆるめに調整された材料なので、ハケ筋が出にくく塗布面が自然に馴染むようになっています。平場(床)には撹拌した材料を缶から直接流し込み、大きなヘラで全体に行き渡らせるように広げます。レベラーとも言われるヘラの先端には突起があるため、動かすと筋のような跡がつきます。

これを均すためにローラーを転がして平滑に仕上げていきました。サッシ下の見えにくいところにもしっかりウレタンを塗布して均一な防水性能を発揮する仕上がりにします。

道具は今回のようなヘラやローラーを使わずに、コテのみで全て完了させることもあります。

所定の厚みになるように仕上げて本日の防水施工は完了となりました。一日置いてウレタンを十分に乾燥させます。この段階ではウレタン特有のぴかぴかとした光が見える状態ですが、後日トップコートを塗布することでこの質感が落ち着き、平場用トップコートにはごく小さななゴムチップが含まれているので滑り止め効果もあります。

こちらは場所が変わりまして、タイルが貼られている箇所の下地補修の様子です。下地の状態がかなり悪かったため、まずは貼られているタイルを撤去しました。その後、傷んだ下地部分を取り除きモルタルとコテで成形していきます。下地の状態が悪いままですと、タイルのはく離やはく落といった美観上だけではない問題が生じることも考えられるため徹底的に補修していきました。

下地の修復が完了したところには、新たにタイルを貼り付けていきます。こちらはタイルの貼り付け専用材を使用。タイルとタイルの間には目地があるので、そちらも専用の材料を充てんして新しく目地を入れ、スポンジゴテという道具でタイルの周囲を傷つけないように仕上げて完成です。

写真の少しタイルの色が明るくなっているところが新しく貼り付けた部分です。真っ直ぐに入った目地と整列されたタイルがとてもきれいに仕上がりました。

|

港北区でのマンション改修工事、防水施工 |

| 人気blogランキングへ |

|

港北区ホルツハイムの防水施工は、今まで行ったものと一味違います。 長尺シートという、戸建住宅ではあまり使用しない防水施工を、島田が行います。

経験はないものの、その吸収力の高さ、そして自身もシールなどが得意な事から、曽根カズがサポートに入りました。

長尺シートとは防水のシートで、良く、マンションや店舗などに使用される防水シートです。

デザイン性が最も優れており、タイルなどの模様から、フローリングの質感と様々です。

今回はマンション改修と言うことで、少しタイルの模様がついたシートを使用しました。

たくさんのロールを、使用する分だけひとまず並べて、一番上の階から施工します。  島田がばらりと広げたシートは厚く、大体5mmくらいの厚みがあります。

もちろん少し硬いこのシート、踊り場の形に合わせてカットしなければならないのですが、その前にしっかりと縦横を合わせます。

この微調整がとても大変で、曽根カズが上に立ち、下から島田が指示をして、本当に1mm単位で小さくずらしていきます。

ここを怠ると、妙にズレたような感じがして、登っていて気持ちが悪くなります。恐らく気にしない職人は気にしないのでしょうが、島田は細かく微調整していきました。

広げたシートの余った部分を、カッターや専用の工具でカットします。

専用の工具はとても高く、まるでそんな値段には見えないのですが、使用した曽根カズがいたく気に入って使用していましたので、恐らく使わなければ分からない使い心地なのかもしれません。使いやすい工具は、良い施工の友達でもあります。 専用の工具はとても高く、まるでそんな値段には見えないのですが、使用した曽根カズがいたく気に入って使用していましたので、恐らく使わなければ分からない使い心地なのかもしれません。使いやすい工具は、良い施工の友達でもあります。

ステップ部分は専用の、踏切部分のついた物を使用します。 事前に事務所で幅に合わせてカットしておいたものを、現場で縦の長さを合わせます。

一番上の部分については模様のない部分は使用しないのでカットしてはめこんでしまいます。二人がかりで全体の施工を終えるまで一日。

この日はあいにく午後の天気が悪くなり、雨がぱらついてきてしまいました。

踊り場には雨が吹き込んで来て、貼った、というよりも置いたシートの上に水たまりができる程。その中でも、この日は女子が見学にきていましたので、貼る所だけでも、とステップ部分の接着を行いました。

排気ガスの倍はあるのではないか、ともすればマッキーを10

本くらい重ねて眼前に突然向けられたような、えげつない臭いが突然鼻孔を刺激します。 シンナー慣れした職人でも臭くてたまらないボンドの臭いに顔をしかめながら、防水の時に使用するような山がたくさんついた工具で曽根カズがボンドを塗りつけ、そして島田が貼り付けます。

その間に曽根カズはステップの足がかかる部分の裏にシールのようにボンドを塗布して、曲がりやすいようにちょうど折りあがる部分の裏にバーナーを当てて柔らかくしていました。

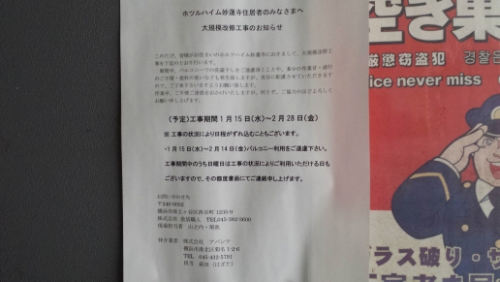

二人の連携プレーが輝いた本日の施工は、雨のために早めに中断しました。そうそう、マンションなど大型の時は、こういった張り紙も貼らせていただいています。  |

都筑区での防水工事、クロス張りとウレタン2層目 |

| 人気blogランキングへ |

|

本日は昨年のことなりますが、都筑区すみれが丘で二つのバルコニーウレタン防水を行った際の事例です。担当した職人は防水工事ではお馴染みになりつつある島田ダイ。

現場は閑静な住宅街の一角にある、一部レンガを使用したモルタル外壁とコロニアル屋根がおしゃれなお宅。

こちらのバルコニーで、防水層の巣穴のパテ埋めと、ウレタン2層目の流し込み。もう一方のバルコニーで立上りウレタン塗布と補強用のクロス張りをしました。

まずはバルコニーの下地に張るクロスの裁断から開始。

このクロスが下地の歪みや動きなどを緩和させて、防水層にひび割れが発生することを抑制させます。元々のメッシュはロール状になっているので、バルコニーのサイズに合わせて計測し、ハサミで裁断します。

もう一つのバルコニーではウレタンの1層目が完了しているものの、巣穴という小さい穴があちこちに発生していたので、パテでこの穴を埋めて補修していきます。

島田いわく、ウレタンを流してから巣穴ができてしまうことはあまり無いらしく、それだけ下地の状態が悪化していたようです。

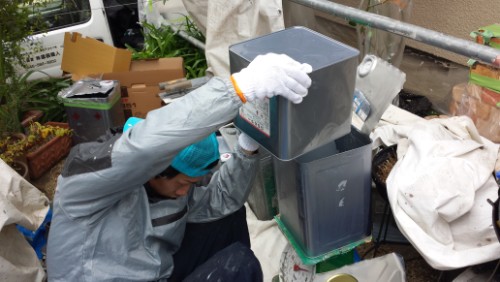

まずは補修用のパテを作っていきます。

防水の材料は誤差が出ると固まらなくなってしまため、秤できっちり計量して使用します。

ウレタンの材料(主材と硬化剤)に対して10%のシンナーを加えて希釈し、撹拌機でしっかり混ぜ合わせます。使用する材料は一度に作り置きできないので、一つの工程が終わるごとに計量・希釈・撹拌をしてその都度準備しています。

撹拌したパテ用のウレタンは、かなり固めの材料。ゴムベラに少量とって、巣穴の上に乗せたらヘラで平らにしつつ穴を埋めていきました。ヘラは立てて動かすと材料が薄く伸ばされ、寝かせて動かすと厚みがつきます。

立ち上がりの下部にできている段差もパテで平滑に整えました。

巣穴埋めを完了させた後は、もう一つのバルコニーの立上りにウレタンの1層目を塗布します。

さきほどのパテよりは少しゆるい材料を、壁と立上りの境目ギリギリにたっぷり置き、垂れてくるところを刷毛ではらうように伸ばして塗り広げていきます。

床に垂れた材料はそのまま横にスライドさせて平らに。サッシの下にはレールがあるため、材料を付着させないように慎重に塗布して仕上げました。

次は、先ほど裁断した補強用クロス張りに入りました。クロスは一度に張るのではなく、折りたたんだものを少しずつ広げて上からウレタンを塗布し、塗り終えたら、また広げるというように繰り返していきます。

今日使用するクロスはシワになりにくい材質ですが、ローラーを転がすときは、必ず一定方向に転がさないとぐちゃぐちゃとシワになってしまいます。

張っていくうちに、微妙にクロスが斜めになってきたので、少し持ち上げて位置調整。バルコニーの寸法通りに裁断したクロスですが、かなり伸びやすいのか端がかなり余っていました。伸びた部分やドレン穴部分をハサミで切って端まできっちり仕上げます。

次は再び巣穴補修をしたバルコニーに戻り、立上りに2層目のウレタンを塗布していきます。もう一方のバルコニーに塗布した1層目用より緩いので、刷毛も動かしすく材料が自然に馴染んでいきます。室外機を移動させて、ホースには付着させないように細心の注意を払いながら、裏側にある立上りにもたっぷりウレタンを重ねていきます。

立上りが完了したら、いよいよ平場にウレタンの2層目を流し込んで最後の防水層を形成。缶から直接ウレタンを床に流し込み、レベラーという大きなヘラで全体に行き渡らせます。このヘラは先端に丸みはあるものギザギザした突起があるので、動かすと線が出てしまうためローラーやコテを使って平らに均していきました。

平場用のウレタンを均していくときは、水面に波紋が広がるように、本当になめらかに広がっていきます。

バルコニーの端には室外機があるので、その下も丁寧に塗布したら、施工箇所は残すところあとわずか。足を床に付けないように、バルコニーの笠木と室外機を浮かせている台の上に足を乗せて、バランスを取りながら端まで塗布して完成です。

後日、トップコートを塗布して剥き出しになっている防水層を紫外線から保護します。このトップコートには滑り止めの微細なゴムチップも入っているので、歩いた時に滑りにくく、ウレタン特有の光沢はマットに仕上がります。

この日は防水とは別に、一級塗装技能士の竹内と二級の曽根カズが外壁の下塗りと屋根の縁切りも行いました。

こちらは屋根下の壁を塗っている最中。屋根の勾配が急なため、寝そべって塗装をするとズルズルと体が落ちてしまうので、もう一人が脚を使って支えになっています。足場がない場所でも工夫を凝らして入念に下塗りを行いました。

外壁の下塗りを終えて、屋根の縁切りをしている曽根。カッターや皮スキ(金ベラ)で屋根材の重なりに隙間を開けて、その中にタスペーサーをいう縁切り用の資材を差し込みました。断熱塗料で厚膜に仕上げた屋根の塗膜は強固で、カッターの刃がすぐに折れてしまいます。何度も何度も刃を付け替えながら、一箇所ずつ地道に縁切りを進めました。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム