外壁塗装情報 |

横浜市保土ヶ谷区での住宅施工、床と玄関周りの養生 |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市保土ヶ谷区 初音ヶ丘で施工した作業風景をお届けします。

担当した職人は一級塗装技能士であり、塗装指導員の川口です。

前回の工程では、家全体の水洗いをして汚れやコケといった付着物を取り除きました。今日は床、玄関周りを中心とした養生を行っていきます。

養生は塗装しない箇所に塗料が付着しないように覆うことを指します。家はもちろん、植物や車など付着の恐れがあるものを徹底的にカバーします。

これ以外にも、養生には塗り分け線をきれいに出す目的もあります。例えば、外壁と軒の境界線。軒を仕上げたあと、マスキングテープを真っ直ぐに貼って外壁を塗装します。テープがあるので、塗料をはみ出すことなく仕上げられますし、剥がすときれいに塗り分け線が出ます。テープを張れないところは、刷毛のみで線出しをするので、仕上がりは職人の技量にかかってくることになります。

養生で主に使用するのビニールとテープが一体になっているマスカーです。窓や玄関ドア、雨樋などさまざまな場所で広く使われています。

ここでは、建物の基礎や玄関周りとベランダのレンガ部分を覆っています。レンガは塗装しないため、マスカーで全体を覆ったら端からテープできっちり留めて、塗料漏れがないようにしっかり固定。

床には厚手のブルーシートを敷いています。滑りにくく、破れにくいので人が歩く場所に使用しています。その奥はノンスリップマスカーという、こちらも滑りにくいタイプのものを敷いて上からテープでガッチリ留めました。歩いてもずれたり足が引っ掛かったりしないように。

養生作業は細かなものも一つ一つ覆っていくので、とても手間のかかる工程です。ですが、最初に対策をしっかりしておけば後々の掃除も少なく済みますし、きれいに塗替えができます。

塗装工事では、「塗料を塗る」という工程以外にも、欠かせない作業がたくさんあり、そのひとつひとつを丁寧に行っていくことで、耐久性や美観の高められた塗装になるのです。

|

横浜市旭区での塗装工事、玄関周りと外壁上塗り |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市旭区 鶴ヶ峰本町での塗装風景を報告します。職人は引き続き、一級塗装技能士の川口が担当しています。

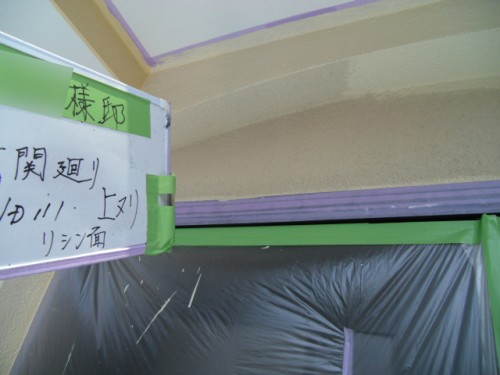

前回、上塗りダメ込みをした玄関周りの外壁を本日は仕上げていきます。

軒との境界や玄関ドア、外灯などの突起物周りをハケで塗装しておいたので、今回はローラーで全面塗装して、より塗膜の厚みを付加していきます。

リシンのザラザラした凹凸のある壁ですが、中塗りでしっかり塗膜をつけたので、上塗りではローラーの滑りもよくなって塗装しやすくなりました。

厚膜を形成して耐久性をさらに向上させます。

上塗りは中塗りと同じ色の塗料を使用していますが、塗ったばかりのところは色が明るく見えていますね。これは、塗料は乾燥すると色味が少し濃くなるという特徴があるからなのです。

また、光りの当たり具合によっても色は異なって見えるので、外壁の色を選ぶ際は外で、実際に壁に色見本帳を当てて確認した方がよいでしょう。

玄関周りの外壁が仕上がりました。サイディング部分との塗り分けもきっちり行って、境界をきれいに仕上げました。色も材質もはっきり異なる部分ですから、少しでも隣の色が付着していれば、特に目立ってしまいます。刷毛で塗料をしっかり重ねるのはもちろん、はみ出しに気を付けて塗り上げました。

仕上がった玄関周りの、軒の養生テープを取ってみると、きれいなラインが出ていました。順々に、完全に塗料が乾く前に養生を剥がしていきます。塗料が硬化しきった状態で養生を取ろうとすると、塗膜も一緒に剥がしてしまったり、塗膜片が散らばることもあるため、生乾きくらいの状態で撤去します。

前回、縁切りを行いタスペーサーを差し込んだ屋根です。重なり部分に挟まっている黒い長方形のものがタスペーサーで、最後にここにも塗料を重ねて屋根と色味が同じになるように仕上げます。

ベランダの外壁と内壁の境界部分は、前々回までは塗装の途中でしたが、茶色とクリーム色でしっかり塗り分け。とても細やかな作業を要する工程でしたが、きれいに仕上がりました。

|

ALC塗装、鉄部ベランダのさび止め |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市神奈川区で行った施工の様子を掲載します。

職人は一級塗装技能士の竹内が担当しました。

前回はドレンパイプの下地調整と下塗りを終え、この日は鉄部の下塗りをメインに行いました。

写真はないのですが、下塗り前にはケレンをしています。

パイプと同様に、鉄部も表面がツルツルしています。やはり塗料の引っ掛かりとなるものがないため、せっかくつけた塗膜が剥がれやすくなってしまいます。あえて、細かな擦り傷をつけることで、下地のざらつきと塗料がガッチリ密着して、剥がれにくく長持ちする塗装に仕上げることができるのです。

サビが発生している場合は、この段階でよく削り落しておきます。サビが進行しないように除去する事が大切です。

ケレンでよく使用するのは研磨布やナイロンたわし、サンドペーパーや皮スキ(金ベラ)です。施工面が平らであれば、ディスクサンダーという電動工具を使用することもあります。

ケレン後は下塗りとしてサビ止めを塗布していきました。サビ止めには、その名の通りサビが発生することを防ぐ役割があります。この下塗りで、傷みやすい鉄部の耐久性を高めて長持ちさせます。

今回は仕上がりの色を茶色にすることを踏まえ、サビ止めの色を赤錆びにしました。ほかにも、グレーや白、茶などがあるので上塗りの色に合わせて選択します。

サビ止めは鉄部手すりにたっぷり塗布して、材料の性能を存分に発揮させます。格子の接合部など細かなところも塗り落しやムラがないように仕上げました。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム