外壁塗装情報 |

横浜市旭区での塗装工事、破風、雨樋と帯板下塗り |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市旭区で行った塗装工事の施工風景をお送りします。前回は屋根鉄部のケレンや補修、部分的な養生をしました。

本日は破風や雨樋、帯板の下塗りから作業開始。

破風は見えている箇所だけでなく、平バケを横樋との間に差し込んで、奥まで塗料を塗り込んでいきます。塗りにくい部分ではありますが、塗膜の厚みに差がありすぎては耐久性に影響が出てしまうので、可能な限り均等に塗料を付着させて仕上げます。よく見える場所でも、見えない場所でも同じように塗装しています。

破風を仕上げたあとは、雨樋と帯板にプライマーを塗布していきます。これは接着剤の役割を担うので、たっぷりムラのないように塗ることで、上から重ねる塗料を剥がれにくくさせます。

こちらのお宅の帯板は凹凸があるタイプなので、塗り落しがないように窪みにもきっちり付着させていきます。透明な材料なので、光りを当てたり、見る角度を変えて均等に塗り上げました。

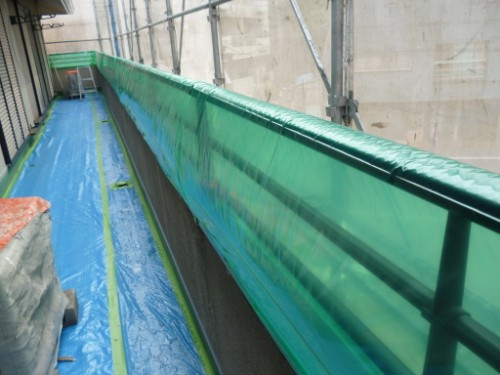

前日はベランダの床の養生をしましたが、今回は手すりをノンスリップマスカーで覆ってテープでしっかり留めてあります。手すりは足場からベランダへ移動するときに(その逆も)、足をかけることがあるため、厚手で滑りにくい材質のもので養生する必要があるのです。

|

横浜市保土ヶ谷区での住宅施工、鉄部・雨樋ケレンと下塗り |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市保土ヶ谷区で行った施工の様子をお届けします。担当した職人は一級塗装技能士の川口。

まずは鉄部や雨樋のケレンから開始。

サンドペーパー(紙やすり)で擦って汚れやサビを落としつつ、細かな傷をつけていきます。ツルツルとした下地に塗料を重ねると、引っ掛かりがないため塗膜が剥がれやすくなってしまいます。高級塗料を重ねて厚膜に仕上げても、すぐに剥がれてしまっては意味がなくなってしいますよね。対策として研磨傷をつけることで、塗料がしっかり食い付くように下準備します。

軒の換気孔はワイヤーブラシを使用して、擦りにくい場所もしっかり研磨しています。横樋はサンドペーパーだけでなく、ワイヤーブラシの曲線を生かして、樋の角にも当てて擦りました。フードカバーや庇もペーパーで微細な傷をつけておきます。

ケレンを終えたら、各所の下塗りに入ります。雨樋やホースカバーにはミッチャクロンというプライマーを塗布しました。名前が表す通り、下地と塗料の密着性を向上させる性能があります。いわば接着剤の役割を果たすというわけです。

この透明なプライマーを刷毛でたっぷり塗布していきます。同じ角度から見て作業をすると、きちんと塗れているかわかりにくいので、別方向からも確認しながらまんべんなく塗り込みました。

水切りは鉄部なので、通常はサビ止めを塗るのですが、こちらはレザーを被せてあるため雨樋と同様にミッチャクロンで下塗りしました。

フードカバーや軒の換気孔部分には白いサビ止めを塗布して、サビが発生しないように下塗り。庇は赤錆び色のサビ止めを使用しています。これは上塗りの色に合わせているので、場所によってサビ止めの色も変えて塗っているのです。仕上がりの色と差があまりない色を選択します。

下塗り後はフードカバーやホースカバーの中塗りに移りました。

白いシリコン塗料を刷毛でたっぷり重ねていきます。

艶やかに、ハケ目を出さないように仕上げるには、ハケは軽く持ち、できるだけ1ストロークを長く描くようにして塗ります。表面がフラットに仕上がると塗料の光沢も合わさり、とてもきれいに仕上がります。

|

ALC塗装、外壁のひび割れ防止の下塗り |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は横浜市神奈川区で行った施工風景をお送りします。担当した職人は一級塗装技能士の竹内です。

前回はシーラーで外壁の下塗りをしましたが、今回はフィラーで2回目の外壁下塗りをしていきます。

まずは軒の中塗りから開始。

防カビやシミ止め効果があるケンエースを全体に塗布していきます。1回塗っただけでもかなり白く、しっかりと塗膜がついています。

軒を仕上げたあとは外壁の下塗り2回目を行いました。長い間塗り替えされずにきたALC外壁。シーラーで下地の状態を整え、塗料の密着度を強化させたので今回はパーフェクトフィラーで肉厚な塗膜をつける準備をしていきます。

このフィラーはクラック(ひび割れ)に対応する能力に優れた、微弾性の材料。そして、塗膜の厚みを確保できます。

少しぼってりしたフィラーをたっぷり外壁に塗布していきます。目地シーリングの上やALCパネルを留めているボルト穴部分などにも、ムラにならないようによく材料を重ねていきました。

外壁とシャッターボックスや窓枠の境界部分は、養生をしているので塗料がはみ出したり付着していても問題ありません。きちんと養生がされているかどうかで、作業スピードにも影響してきます。

午後からは軒の上塗りをしました。先ほど塗布したケンエースをもう一度重ねて、より厚みのある塗膜に仕上げます。一枚目の写真はまだ、塗られてない部分が薄っすら見えますね。角度を付けてみると、白い塗料でも塗り落しが見えてきます。しっかり確認しながら、全体が均一な厚みの塗膜に仕上がるようにたっぷり塗り重ねました。

軒の塗装は、上を見ながらということもあり、ローラーからの飛散した塗料が顔や体にかかることが多いです。目に入らないように気をつけるのも限度があるので、ゴーグルをつけて行うこともあるんですよ。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム