外壁塗装情報 |

都筑区での防水工事、クロス張りとウレタン2層目 |

| 人気blogランキングへ |

|

本日は昨年のことなりますが、都筑区すみれが丘で二つのバルコニーウレタン防水を行った際の事例です。担当した職人は防水工事ではお馴染みになりつつある島田ダイ。

現場は閑静な住宅街の一角にある、一部レンガを使用したモルタル外壁とコロニアル屋根がおしゃれなお宅。

こちらのバルコニーで、防水層の巣穴のパテ埋めと、ウレタン2層目の流し込み。もう一方のバルコニーで立上りウレタン塗布と補強用のクロス張りをしました。

まずはバルコニーの下地に張るクロスの裁断から開始。

このクロスが下地の歪みや動きなどを緩和させて、防水層にひび割れが発生することを抑制させます。元々のメッシュはロール状になっているので、バルコニーのサイズに合わせて計測し、ハサミで裁断します。

もう一つのバルコニーではウレタンの1層目が完了しているものの、巣穴という小さい穴があちこちに発生していたので、パテでこの穴を埋めて補修していきます。

島田いわく、ウレタンを流してから巣穴ができてしまうことはあまり無いらしく、それだけ下地の状態が悪化していたようです。

まずは補修用のパテを作っていきます。

防水の材料は誤差が出ると固まらなくなってしまため、秤できっちり計量して使用します。

ウレタンの材料(主材と硬化剤)に対して10%のシンナーを加えて希釈し、撹拌機でしっかり混ぜ合わせます。使用する材料は一度に作り置きできないので、一つの工程が終わるごとに計量・希釈・撹拌をしてその都度準備しています。

撹拌したパテ用のウレタンは、かなり固めの材料。ゴムベラに少量とって、巣穴の上に乗せたらヘラで平らにしつつ穴を埋めていきました。ヘラは立てて動かすと材料が薄く伸ばされ、寝かせて動かすと厚みがつきます。

立ち上がりの下部にできている段差もパテで平滑に整えました。

巣穴埋めを完了させた後は、もう一つのバルコニーの立上りにウレタンの1層目を塗布します。

さきほどのパテよりは少しゆるい材料を、壁と立上りの境目ギリギリにたっぷり置き、垂れてくるところを刷毛ではらうように伸ばして塗り広げていきます。

床に垂れた材料はそのまま横にスライドさせて平らに。サッシの下にはレールがあるため、材料を付着させないように慎重に塗布して仕上げました。

次は、先ほど裁断した補強用クロス張りに入りました。クロスは一度に張るのではなく、折りたたんだものを少しずつ広げて上からウレタンを塗布し、塗り終えたら、また広げるというように繰り返していきます。

今日使用するクロスはシワになりにくい材質ですが、ローラーを転がすときは、必ず一定方向に転がさないとぐちゃぐちゃとシワになってしまいます。

張っていくうちに、微妙にクロスが斜めになってきたので、少し持ち上げて位置調整。バルコニーの寸法通りに裁断したクロスですが、かなり伸びやすいのか端がかなり余っていました。伸びた部分やドレン穴部分をハサミで切って端まできっちり仕上げます。

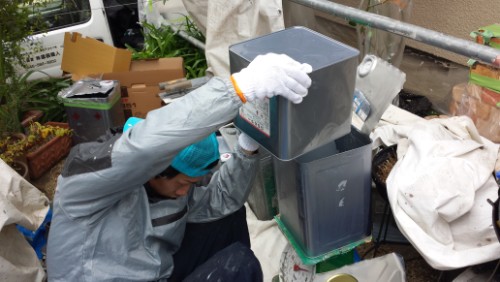

次は再び巣穴補修をしたバルコニーに戻り、立上りに2層目のウレタンを塗布していきます。もう一方のバルコニーに塗布した1層目用より緩いので、刷毛も動かしすく材料が自然に馴染んでいきます。室外機を移動させて、ホースには付着させないように細心の注意を払いながら、裏側にある立上りにもたっぷりウレタンを重ねていきます。

立上りが完了したら、いよいよ平場にウレタンの2層目を流し込んで最後の防水層を形成。缶から直接ウレタンを床に流し込み、レベラーという大きなヘラで全体に行き渡らせます。このヘラは先端に丸みはあるものギザギザした突起があるので、動かすと線が出てしまうためローラーやコテを使って平らに均していきました。

平場用のウレタンを均していくときは、水面に波紋が広がるように、本当になめらかに広がっていきます。

バルコニーの端には室外機があるので、その下も丁寧に塗布したら、施工箇所は残すところあとわずか。足を床に付けないように、バルコニーの笠木と室外機を浮かせている台の上に足を乗せて、バランスを取りながら端まで塗布して完成です。

後日、トップコートを塗布して剥き出しになっている防水層を紫外線から保護します。このトップコートには滑り止めの微細なゴムチップも入っているので、歩いた時に滑りにくく、ウレタン特有の光沢はマットに仕上がります。

この日は防水とは別に、一級塗装技能士の竹内と二級の曽根カズが外壁の下塗りと屋根の縁切りも行いました。

こちらは屋根下の壁を塗っている最中。屋根の勾配が急なため、寝そべって塗装をするとズルズルと体が落ちてしまうので、もう一人が脚を使って支えになっています。足場がない場所でも工夫を凝らして入念に下塗りを行いました。

外壁の下塗りを終えて、屋根の縁切りをしている曽根。カッターや皮スキ(金ベラ)で屋根材の重なりに隙間を開けて、その中にタスペーサーをいう縁切り用の資材を差し込みました。断熱塗料で厚膜に仕上げた屋根の塗膜は強固で、カッターの刃がすぐに折れてしまいます。何度も何度も刃を付け替えながら、一箇所ずつ地道に縁切りを進めました。

|

港北区でのキルコート講習と神奈川区での防水工事とウレタン2層目 |

| 人気blogランキングへ |

|

雲ひとつない快晴に恵まれ、寒さ厳しい日が続いた最近では珍しく暖かいと感じる日。まず向かったのは港北区。屋根上まですっぽりと覆うメッシュシートに私たちの垂れ幕をかけさせて頂きました。

今日はいつもの作業とは異なって、敷地内をお借りしてメーカーの方によるキルコートの講習を行いました。キルコートは断熱塗料として普段から取り扱っている塗料です。室内温度を快適に保つことで知られていて、夏場にも多くご依頼頂きました。そのような塗料ですから、もちろん正しい使用方法を厳守し、今までに何度も使っています。

ですが、扱いが難しい塗料のため、ローラーを転がしては塗料を付け直し、また転がして…と作業しているうち、繋ぎ目に塗りムラが出てしまうことも。そのようなことを出来るだけ失くそうと、集められた職人全員がカラー印刷されたテキストを手に真剣な表情で話を聞いていました。

繋ぎ目部分のムラも失くすのが、当然最良と言えるわけですが、やはり、作業を行っているのが人なだけに繋ぎ目のムラ全てを消し去るような方法は難しいものです。そこで、現状で私たちが使っている材料に合わせた施工法を研修するためにメーカー側でテストを実施。その結果により、出来るだけムラが出ない方法をポイントを踏まえて教えて頂きました。

さて、その講習が終わると神奈川区へ移動。先日、ウレタン1層目を流したお宅のウレタン2層目を施工していきます。

平場にウレタンを流して、レベラーで広げてはローラーで馴染ませ…と繰り返している、その足の裏にはガムテープが。靴そのまま入ってしまうと足跡が残ってしまうため、ガムテープで靴裏を覆って足跡を残さないように工夫していました。職人・島田もマスクをキッチリつけて風邪予防。…と言いたいところですが、既に流行りの風邪に当てられたのか、今日は一層慎重に作業を進めています。1月も終わりが見えてきて、あと少しで季節も春となる変わり目。体調を崩さないよう皆さんも気を付けてくださいね。

|

港北区でのマンション改修工事、軒下とベランダ手すり塗装 |

| 人気blogランキングへ |

|

ここ最近、雨も見ない日が続いていましたが、夜の内に少し降ったようで乾燥した空気が和らいでいました。「水性は水で薄めるのだから雨で流れやすいんじゃないか?」と言う声もちらほらと耳にしますが、水性塗料は乾燥させた後だと、塗料の中の成分が結合して皮膜で表面を覆うため、流れなくなります。それによって家を守る耐久性を得られるわけですね。

さて、今日は数日続く横浜市港北区でのマンション改修工事。白い息を口にしながら東面の軒の下塗りから作業を進めていきます。

使う材料は水性シリコンシーラー。塗装に使う塗料と比べて、サラサラとした塗り心地の軽い塗料です。まるで水のような透明な塗料ですので、顔を角度を変えて陽に反射させながら塗り残しのないように作業します。足場が届かないところなので脚立に上がって、足元に気を付けながら広いところはローラーを転がし、塗料が溜まりやすい溝の部分は刷毛の先でなぞるように塗装しました。施工をするのは塗装歴20年以上を誇る、職人・山之内。普段から人の良い笑顔を絶やさない職人ですが、施工中は真剣な表情で手を動かしていきます。

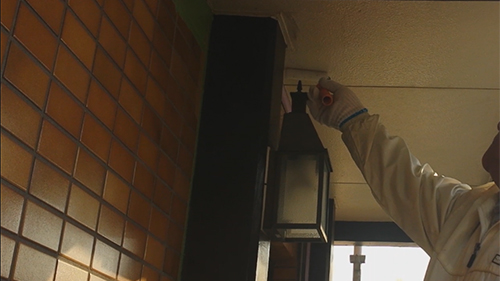

軒下の下塗りが終わったら足場から身を乗り出して、ベランダに設置されている仕切りの塗装に取り掛かります。

ローラーを転がすたびに薄い紅色に濡れ感が出て、濃い色になりました。ですが、乾くと透明になって元通りの色に。傷みがひどいと何度シーラーを塗っても濡れ感が出ない時があります。そういう時は濡れ感が出るまでシーラーを塗り込み、その上から中塗りなどの他の塗料を塗布することで下塗りの接着剤の役割が果たされて、しっかりと密着した塗膜を仕上げることができます。

それと同時に、手すりの部分にも下塗りをたっぷりと塗っていきました。白い半透明の塗料がシーラー。塗ったところは濡れ感が出ているのが見て分かるほどです。持ち歩くのは大きな缶ではなく、それぞれ持ち運びがしやすいようにカートリッジに分けての作業。こうして塗料を置いて作業が出来るのも足場の幅が広く、安定しているためです。

作業を挟み、下塗りが乾いたところに白い塗料を塗り重ねていきました。周囲を養生しているので、はみ出しを気にせず思いきった作業が行えます。また作業が終わった後に剥がせば、綺麗な真っすぐの線が仕上がります。陽があたりにくく長年の風雨で茶色がかった色になっていたところが白へと塗り替えられて、明るい雰囲気になりました。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム