外壁塗装情報 |

青葉区での防水工事、ウレタン防水1層目 |

| 人気blogランキングへ |

|

今回は、先週4月1日に行った青葉区荏田西での防水施工の様子をお届けします。

職人は防水のエキスパートである島田。ひとりでの施工となったため、作業中の写真がないのですがご容赦ください。

本日はウレタンを流し込んで防水層の1層目を形成します。

まずは立上りから着手。刷毛を使用してバルコニー内壁との境にたっぷりウレタンを置き、垂れて落ちてくるところをはらうように横に広げて塗布していきます。壁と立上りの境界にはマスキングテープで養生をすませてあるので、はみ出しに気を取られずに作業を進めていくことができます。養生ができない場合は自分の手のみで線出しをするため、職人の力量が発揮される場とも言えるでしょうか。

立上り全体に塗布が完了しましたら、平場(床)にウレタンを流し込んで広げていきます。一度に全体に塗布するのではなく、ある程度範囲を分けて作業です。平場に使用するウレタンは、立上りに使用したものより少し緩やかな材料。場所によって使い分けることで、適切な厚み、仕上がりの美しさを得ることができます。

缶から流し込んだウレタンはコテで弧を描くように広げていきます。場所によって塗布量に偏りやムラが出ないように均等な厚みに仕上げます。ところどころ、ローラーで表面をなだらかに整えつつ全体を仕上げました。

こちらが防水層1層目が完了した状態です。ウレタンは充分に乾燥させ、後日もう1度防水層を形成して塗膜の厚みをつけていきます。

|

神奈川区で付帯の塗装と屋根中塗り1回目 |

| 人気blogランキングへ |

|

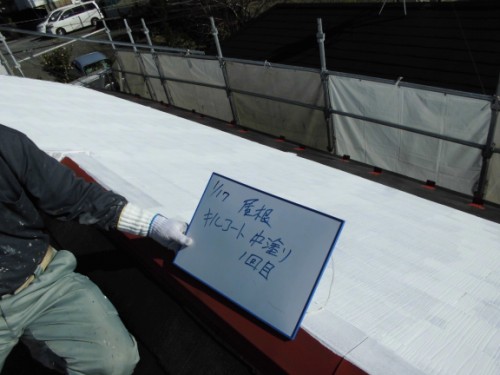

神奈川区白幡向町で1月17日に行った過去の施工風景をお送りします。今回は付帯部の下・中塗りと屋根の中塗り1回目を行いました。

まずは雨樋の下塗りです。下地と塗料の密着度を強化して、塗膜を剥がれにくくするために接着剤の役割を果たすプライマーを塗布します。透明な材料なので塗り落しがないように、見る角度を変えながら雨樋全体にムラなく塗り込みました。

こちらは破風の下塗りです。同様に塗料の食い付きがよくなるように下塗りしていきます。

続いて鉄部の中塗りをしています。下塗りでは白いサビ止めを塗布し、中塗りでは少しクリームがかった色を塗布しています。刷毛のストロークは大きく上下に動かして、刷毛目が出ないように仕上げていきます。たっぷり塗料を重ねて厚膜を形成しながら、艶やかな塗装面に。

先ほど行った雨樋と破風の下塗りを充分に乾燥させたあとは中塗りに入ります。中塗り主材を刷毛でたっぷり塗布して塗膜をつけていきました。

破風は横樋がかぶさっている部分もありますが、わずかにある隙間に刷毛を差し込んで塗料を塗布していきます。場合によっては、下から覗くだけではなく上から覗き込むようにして、全体に塗料が行き渡っているか確認しつつ仕上げます。

塗装する場所によって、適した道具に持ち替えて隅々までムラなくきれいに塗膜をつけていきました。

雨樋の集水器部分は凹凸があるので、窪みに塗料がたまらないように均一に仕上げていきます。幕板(帯板)は壁との境界を刷毛で線出しし、細部を仕上げてから全体に塗り広げます。

次は場所を変えまして、屋根の中塗りです。今回は断熱塗料のキルコートを使用。この材料は太陽熱を反射する遮熱と断熱効果があり、この二つの性能で屋根下の室温の上昇を抑制します。真夏にはサウナのような部屋になってしまう2階の部屋も、1階と同じくらいの室温になるので冷房器具の使用量も削減する効果が期待できます。

キルコート主材には熱の通過を抑制する中空ビーズというものがたっぷり含まれています。中空ビーズは比重がとても軽く、塗料を開封したら上層に浮いている状態のため、撹拌機でしっかり混合してから使用します。

屋根の細部はあらかじめ刷毛で塗り込んでから、ローラーで全面に塗装しました。この主材、見た感じではぼってりと重たそうに感じますが、中空ビーズが含まれているためかとても塗り心地が軽いと職人からも評判です。

キルコートは下塗り1回、中塗り2回、上塗り2回の計5回で仕上げるため、とても厚みのある耐久性の高い塗膜に仕上がります。また、この塗料は屋根のみならず外壁にも使用できるので、家丸ごと塗装をすることで、より断・遮熱性能が発揮されます。

|

神奈川区での施工実績、軒上塗りと屋根下塗り |

| 人気blogランキングへ |

|

本日も1月16日に神奈川区で行った過去の施工風景をお伝えします。職人は前回に引き続き一級塗装技能士の川口と星野です。

軒は前回、中塗りまで終えているので、今回は3度塗りの仕上げ塗装・上塗りに入ります。軒の端からローラーを横に転がし、その後縦に進めて更に横にも転がすことで塗料の掠れや塗りムラをなくして均一な塗膜に仕上げていきます。このときローラーはあまり力を入れず、軽い動作で転がすように塗っています。

玄関前など、足場がない場所では脚立を立てて塗装しました。場合によっては、長柄という棒の先にローラーを固定して塗ることも。手の届かない場所や体を入れずらい場所で活躍する道具です。

次は屋根の下塗り、シーラーを塗布していきます。このシーラーには下地と塗料の密着度を向上させる接着剤のような役割があり、また、下地の内部に浸透することでガッチリ固めて強化もしてくれます。

屋根の下側からたっぷり染み込ませるように塗布して下地の状態を向上させました。仕上がりの目安としては塗布面がしっとりと濡れたような質感になっていることですが、もし下地の傷みが激しく、塗ったそばからシーラーを吸込んで乾燥してしまった場合は、吸込みが止まるまで何度も塗布して仕上げます。塗ったばかりの状態では白っぽく見えていますが、乾くと透明に仕上がります。

仕上げた軒の換気孔部分は鉄なので、周囲と色を合わせて白い錆止めを塗布しています。小さめのスジカイ刷毛で、換気の穴部分にも材料をたっぷり塗布。このような場所はローラーではきれいに塗り上げられないので小さな刷毛に持ち替えて塗り進めます。厚みにムラが出ないようにハケを動かして、全体が均一に仕上がるように塗布しました。

次回は付帯部の下・中塗りと屋根の中塗り1回目を行います。

|

お見積もり・お問い合わせフォーム