こんにちは。職人の原本です。

先週のお休みの日、車でお出かけしてきました。目的地は御殿場。

プレミアムアウトレット目指して東名高速を走ります。

その前に、御殿場の手前の足柄サービスエリアへ立ち寄り小休憩。

サービスエリアへ入るとそこには…

なんと、屋内にレーシングカーが…!

先日も日本人ドライバー(佐藤琢磨さん)が優勝したと話題になったばかりですが、これはレーサーの高木虎之介さんが実際に使用したインディーカーだそう。

近くでみると迫力があります。

サービスエリア内を回っていると、足湯を発見。ドクターフィッシュがいるとのこと。

目的地直前にして、ここまでの旅の疲れを癒やすべく入ってみました。

入って正面の長机が掘りごたつになっていて、中でドクターフィッシュが泳いでいます。

テーブルには丸い穴が開いていて、

このように、足元が覗けるようになっています。魚が自分の足をつつく様子が見られるというわけです。

小さな魚が足元を泳いだり、僕の足をつついたり、結構くすぐったかったです。(笑)

20分 300円くらいだったでしょうか。なかなかおもしろい体験ができました。

今回僕はドクターフィッシュしか利用しなかったのですが、他にもゆず生姜の足湯やフルーツの足湯、コラーゲンの足湯、更にはサービスエリア内に温泉もあるようです。

足湯のコーナーでは、テーブルでドリンクを飲みながら、足湯に浸って休憩ができます。足柄を通る際には是非、覗いてみてください。

足湯に浸かって気分もスッキリ。再び御殿場を目指します。

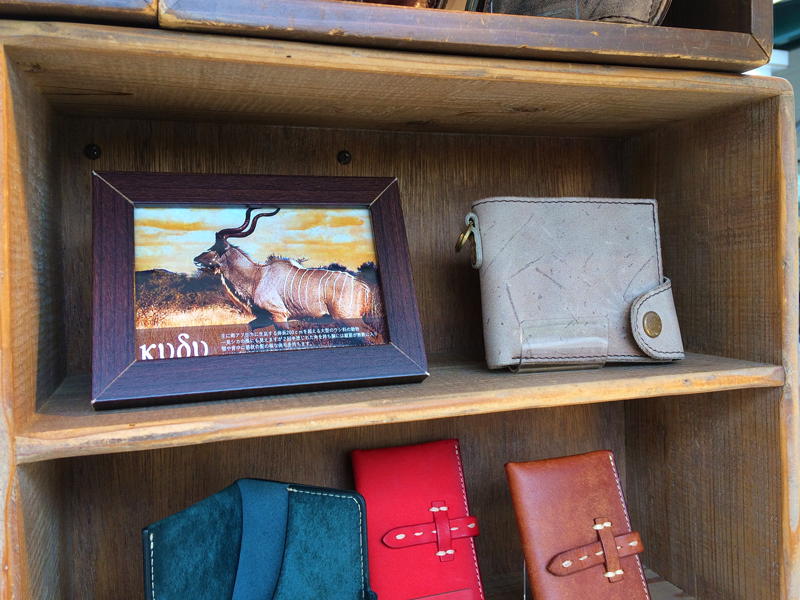

今回プレミアムアウトレットへ行った目的はこちら。お財布です。

このお財布、クードゥーという動物(写真 左上)の革を使用したものなんです。

立派な角が変えており、一見、シカの仲間なように思えますが、ウシの仲間だそう。

以前からこのお財布が気になっていたので、手に入れるべく、はるばる御殿場までやってきたのでした。

…がしかし、店員さん曰く、桜木町にもお店があるらしく、ちょっぴりがっかりな結果に。(笑)

でもお目当てのお財布を手に入れることができたので満足です。

あいにく曇り気味の天候でしたが、雲の間から富士山が覗いた一瞬を逃すまいと撮影。

さすが御殿場。いつもより大きく見えます。

目的を果たした後は、箱根へ寄り道。

ガラスの森美術館へ行ってきました。

美術館内は貴重な作品の展示がたくさんありとても興味深い内容だったのですが、撮影禁止と思っていたので写真は撮りませんでした。

その代わりと言ってはなんですが、庭園の写真は撮ってきましたので、その様子をお届けしますね。

庭園内にはクリスタル・ガラスのついたアーチが掛けられ、また、クリスタル・ガラスでできた花(先程の写真の左側)が飾り付けられており、光を反射して曇り気味の天気でもキラキラと輝いていました。

ガラスの植物だけでなく本物の植物も咲いていて、庭園としても素敵な場所でした。

御殿場のアウトレットも、箱根の美術館も、とてもアジア(特に中国)からの観光客が多かった印象です。

体感としては7割くらい中国人だった気がします。飛び交う言語も日本語より中国語の方が多く感じました。

最後は夕食の写真です。帰り道の途中で牛タンを食べました。こちらもなかなか美味しかったです。

牛革のお財布を買った帰りに、牛タン…なんだか牛にゆかりがあるお休みでした。

ではまた。

職人の岡井です!

先日、一級塗装技能士の講習会に参加してきました。

正式名称を”技能検定実技事前準備講習会”といいます。

一級塗装技能士という資格についてのくわしい情報はこちらもご参考頂きたいのですが、今は工事をして頂くお客さまの方も一級を希望される方も非常に多くなってきていますし、それだけ一級塗装技能士を推し進めるだけの明確な理由もあると思います。

この講習会は各都道府県の塗装協会が主催している講習会なのですが、参加してみた感想として

「講習を受けないと合格しないのでは?」と思うほどの充実した講習会でした。

もしも事前準備講習を受けないのであれば、既に一級を持っている方や塗装指導員の資格を持っている人に、懇切丁寧に教えてもらうしかないと思います。

でも諸先輩方も仕事があるので、付き合ってくれるかどうか分かりませんよね。

それならば実技試験の講習会に参加するのが一番の近道でしょう。

実は当日、実技講習の時間をオーバーしてしまったので、多くの反省点がありました。その反省を踏まえて、このブログで「技能検定1級 塗装(建築塗装作業)実技試験(一級塗装技能士)」の必勝法を、自分なりに組み立てて行きたいと思います。

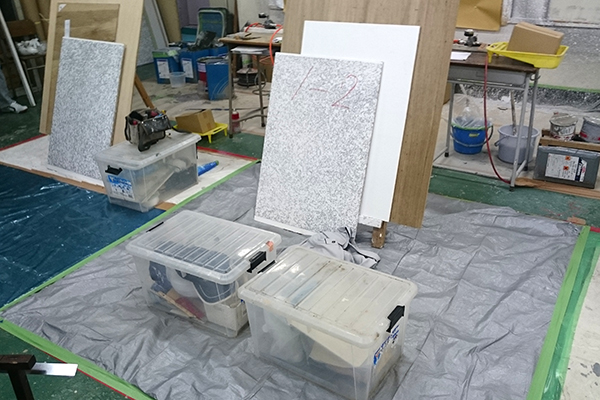

これは講習が始まる前に撮った写真です。講習中は録音や撮影は出来ません。

お恥ずかしい話、床に敷く布シートを持参せず、養生用のノンスリップ(写真左側)で代用させてもらいました。

同じ会社の二見は養生シートでしたが、こちらもダメであくまでも「布シート(ベトシート)」が約束事のようです。

実は「布シート」は、実技試験使用工具等一覧表に記載が無く誤解をしていました。

指導員の方曰く「今日は講習だからコレ(ノンスリップ)でも仕方が無いけど、試験の時は必ず布シートでないとダメですよ。」と、優しい言葉で諭されてしまいました。

また、上の写真の定規もアルミ製のため試験では使えません。

実技試験では「鉄製」の「JIS規格」を取得している定規でないとダメでした。

その他、工具が基準に満たないモノが数点ありましたので、早急に用意しなくてはなりません。

工具編は次回にして講習の準備段階の解説に入ります。

先ずは床養生です。実技試験では2m×2mの作業スペースが与えられ、この部分を床養生していきます。

事前に布シート(ベトナムシート)を2m×2mに切っておいた方が当日の養生の時間も短縮出来ます。

床養生に必要な物は「布シート」と「養生用のガムテープ」か「養生用のプラスチックテープ」が必須です。

布シートは同じものを、もう一枚持参し道具を片付ける時に使うので、2枚は用意した方が無難です。

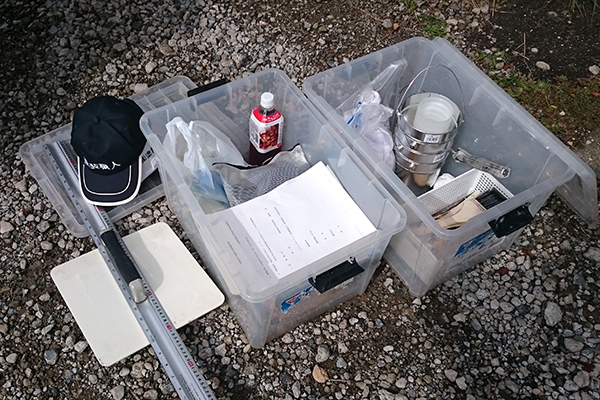

しかしこの作業スペース、思った以上に狭く、工具を置く場所に困ってしまいます。

諸先輩方に聞いた話で「道具はプラケースに入れるんだよ」といわれたのと、会社の倉庫に以前の実技検定で使ったプラケースがありましたのでそれに工具を入れて持参しましたが、上蓋式のケースですと支給された「ラワン合板」を乗せる作業台にしたとき、蓋が開ける事が難しくなります。

プラケースを作業台にする理由として、床に直接板を置いて作業してはいけない決まりがあるからです。

通常、建築現場の道具箱は上蓋式のものが圧倒的に多く、何も考えずに「そこにある物」を持ってきたのですが、実技試験の準備講習では正直使いづらく作業時間の短縮化を目指すために「実技試験対策」として、道具をしまう箱は「引き出し式の衣装ケース」をお勧めします。

大きさは道具がしまえるギリギリのモノですと不便です。ケースは支給される塗料やパテも収納できる大きめの物が良いでしょう。

「大きめだと、作業スペースを狭くするのでは?」と思いますよね。しかし大きめの衣装ケースには理由があるんです。

例えばトイレに行ったり、吹き付けのブースに行ったりするときには、毎回道具を片づけて作業スペースから離れなくてはならないのです。実際現場でもお昼に出かけるときは、ある程度道具を片づけてシートをかけたりしますよね。それと同じか、それ以上に道具の整理整頓が試験ではチェックされます。

ギリギリの箱に下げツボ(下げ缶)を重ねて持ってきても、塗料を入れた後はどうしても置き場所が必要になります。広がった道具を一箇所にまとめて布を掛ければ良いようですが、それならばケースにしまった方がはるかに効率的です。それと、試験会場では水場を使用することが出来ないため、パテのヘラや調色の試し塗り用の刷毛を、水を張った下げツボに入れて、それごとケースに入れた方が片づけの作業も早くなります。片づけも採点の対象です。

更に引き出しの中は小分けの箱を用意して、作業順に道具の管理を行なえば完璧でしょう。

それに平面に道具を置くより、立体的に道具を収納した方が、作業スペースが結果的には広く使えます。

講習の案内には「ケースをラワン合板の塗装作業の作業台として良い」と書いてあるのですが、ケースを作業台にすると屈んで作業するので、もの凄く変な体勢で作業スピードが上がりません。他の参加者で作業用の「馬」を持って来ている方もいました。また、以前一級の試験を受けた方何人かに話を聞いたところ、「試験当日は作業用の馬を持参している人もいたよ」とのことでした。また講習会で指導員の方に聞いた話では「試験の時には、折り畳み式の作業台を持ってきてもOK」とのことでした。

※試験問題にも作業台の持参は可能とあります。

そこで下の写真のような作業台を作ろうか、購入しようか検討しています。

既製品では高さが約70cmあります。

こういった作業台ならば身体を屈めてのパテ作業やケガキ作業をしなくて良く、落ち着いた姿勢で作業に集中出来ます。また立ったり座ったりすること自体がタイムロスになります。それに与えられた作業スペースは狭く、足元に近い場所に工具や物がある事は百害あって一利もありません。また、作業場所から足や道具が出てしまう事は試験の減点の対象です。

それならば作業台を持参することで、作業スペースは一気に広がるだけでなく、効率も上がります。効率は職人にとって重要な要素で「段どり八分仕上げ二分」とはよく言ったものです。

ここまでが実際の作業に入る事前準備です。

分かりやすくするため、以下に箇条書きでまとめました。

・床養生 2m×2mの布シート(ベトナムシート)を2枚。1枚は床養生、もう1枚は作業道具を覆う場合に使用。

・床養生 広めの養生テープ。(ガムテープかプラテープ)

・道具箱 引き出しタイプの大きめのケース。

・道具箱 道具を工程ごとに小箱に分けて準備。

・作業台 道具のケースを作業台にしないで、高さ70cm程度の折り畳み作業台(ソーホース)等を持ちこむ。

以上が準備段階の「使用工具一覧」では説明されていない工具です。

今回のブログは準備段階として効率を高める段どりを説明しました。

この「技能検定1級 塗装(建築塗装作業)実技試験」(一級塗装技能士試験)、巷では「普通に塗装職人を続けていればだれでも合格できる」ように言われていますが、全くの別物です。

それに、実技試験は100点から減って行く減点方です。

恐ろしい事に実技試験問題には書いていない、未知の減点があることを皆さんご存知ですか?

準備だけでも長くなりましたので、次回のブログでは更なる「技能検定1級 塗装(建築塗装作業)実技試験の必勝法」を公開します。

自分の戒めと共に、試験へのまとめをお送りするため今回のブログとしました。

皆さま、次回もご期待ください!