Warning: include(/usr/local/chroot/usr/home/aa1245jkgb/html/include2/header.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tosoushoku/tosoushoku.xsrv.jp/public_html/koushin/wp-content/themes/nuru/tag-matsuo.php on line 31

Warning: include(): Failed opening '/usr/local/chroot/usr/home/aa1245jkgb/html/include2/header.html' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/tosoushoku/tosoushoku.xsrv.jp/public_html/koushin/wp-content/themes/nuru/tag-matsuo.php on line 31

Warning: include(/usr/local/chroot/usr/home/aa1245jkgb/html/include2/column_r_top.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tosoushoku/tosoushoku.xsrv.jp/public_html/koushin/wp-content/themes/nuru/tag-matsuo.php on line 64

Warning: include(): Failed opening '/usr/local/chroot/usr/home/aa1245jkgb/html/include2/column_r_top.html' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/tosoushoku/tosoushoku.xsrv.jp/public_html/koushin/wp-content/themes/nuru/tag-matsuo.php on line 64

松尾 防水施工技能士・見積もり担当

23年の経験を持つベテラン防水職人。

これまで国や役所関係の大規模な仕事を多く施工してきたので、知識や技術には自信がある。

常にお客様の事を心掛け、お客様が納得するまで丁寧にお話をさせていただく。

趣味は読書。家庭では大学生の息子と高校生の娘の父親。

2019年12月27日

外壁クラックの根本補修が100万円以上!? 改築工事の影響で雨漏りも |

| 人気blogランキングへ |

|

現場管理、見積もり担当の松尾です。 本年も大変お世話になりました。 さて、今年最後のブログは、外壁の改築工事についてです。 改築工事を考える前に、是非読んで頂ければと思います。

先日ご連絡を頂いたお客様は、とにかく雨漏りがひどい…とのことでしたので、まずはお宅まで伺いました。 お客様宅に到着して、壁面を拝見させて頂いたところ大きなヒビが…。 しかも壁の内部から、一部分だけ四角い状態で壁が盛り上がっていて、ちょうど雨戸を収納する戸袋のような形です。 お客様に伺ってみると、やはり戸袋を取り外してその部分にモルタルを塗りこみ塞いだ跡とのことでした。 通常壁の中は、木材などが入っていてモルタルを支えるのですが、改築工事をした元戸袋の壁は、あるべきものが無いために、モルタルが前に出てきてしまっています。

増築や改築で外壁につなぎができた影響で段差などが出でしまい、クラック補修も跡が出やすくなってしまいます。

「フェイスブックアルバム」増改築で外壁につなぎと段差ができたクラック補修

通常、こうした施工は建築士が構造計算をし、左官工がそれに沿ってモルタルを塗りこみ、塗装の職人が最後仕上げるのですが、どこか計算がくるってしまったのか、それとも家の揺れに耐えきれなかったのか…とにかく塗りこめたはずのモルタルが浮き出てきてしまったことで、壁にヒビが入り、そこから雨水が侵入し雨漏りになっているようでした。 ちなみに「家の揺れ」とは、地震や、トラックなどが通る時の振動による揺れのことです。これらの原因によって家は揺れるので、揺れを予測して壁の施工することが必要となります。

モルタルはもちろん、コンクリート・タイルなどのひび割れや浮きを補修する専門資格です。活躍の場は主に、マンションやビルのひび割れや爆裂、浮きの補修ですが、こういった劣化補修に精通している証と言ってもいいかもしれません。

雨漏りを撃退するモルタルクラック補修の国家資格もある

このお客様のお宅は、もともと窓枠や戸袋が木でできているタイプのお家で、木が腐るのを恐れ、ペアガラスの窓に改築したのだそうです。 この木枠の腐食を抑える方法は、他にも板金で木枠などを包み込むというタイプもあるのですが、お客様は金額の高いペアガラスの改築を選び工事をされました。 実は一時期このペアガラスが流行り、戸袋などを壁に埋めてしまうお宅が増えたのですが、モルタル壁のお客様の場合、埋めた壁の部分がうまく外壁と馴染まず、ヒビが入ってしまう場合が…。 うまく行く場合もあるのですが、その場合もこの写真のように塗料の盛り上がり部分が残ります。 逆に板金で窓枠などを包んだ場合は、木枠を残すものの、こちらのほうが壁に余計な負荷がかからないため、年数が経っても木が腐りにくく長持ちします。 金額の高い工事を選んだのに、その工事のせいで10数年経って雨漏りの原因になってしまうなんて…皮肉としか言えません。 なぜ、このようなことが起きるのか。原因の一つは建築業の最大のウィークポイントである、工事がリレー形式であることです。 建築士、左官工、塗装職人の3人がお互い意思疎通をすることなく、個々に勝手な作業をすると、必ずどこかにヒズミが生まれます。 大手施工会社であれば、建築士、左官工、塗装職人が1つの会社に所属しているイメージなので、意思疎通が取れているように思う方もいらっしゃるかと思いますが、実際はそれぞれの下請け会社が作業をしているので、バラバラの作業になります。

営業なり、現場監督なりが管理をきちんとして、現場をまとめれば統一した工事をすることも可能なのですが、全体を見ずに寄せ集めの工事をすると、「繋ぐ工事」にならないため、一個一個の施工は良かったとしても、トータルで見た場合に工事はうまく行きません。

今回の外壁の割れも、改築工事の際に管理していなかったのか、下地が悪いためにおこってしまったようでした。 これまでのブログでもお話しましたが、下地が悪いとどんなに良い塗装をしてもカバーすることはできないのです。 このヒビ割れについて、お客様からは「なんとかしてほしい」「割れ目の補修をしてミミズが這ったような壁になるのだけは避けたい」とリクエストがあり、弊社でできる施工をご説明させて頂きました。 提案させて頂いたのは以下です。 <下地> 割れている箇所を切って、さらに平行に切れ目をいれてコーキング剤をいれ、揺れの動きを壁の中で吸収できるようにする。 さらに、補強布(ガラスクロス・無機素材)を防水材で張り込む。

<塗り> 下塗り (塗料メーカー) 中塗り1 肌合わせ 防水剤(防水メーカー) 中塗り2 塗料の防水材で、下地の跡を隠すための模様付けを壁全体にする(塗料メーカー) 上塗り1 防水材に特化したもの ※価格が少し高い(塗料メーカー) 上塗り2(塗料メーカー)

壁の中にコーキング剤を緩衝材代わりに入れ、揺れに対応できるようにし、さらに雨漏り除けで防水処理を施し、なおかつ防水材と塗料材を織り交ぜて使っていきます。塗りも5回行います。 この工事の最大の難点は、防水メーカーと塗料メーカーの材料を、それぞれの会社が提案しているのとは違う、イレギュラーな使い方をすることです。 通常であれば、防水メーカーなら防水メーカーだけ、塗料メーカーなら塗料メーカーだけの材料を使うところを、他社の材料を「合わせ技」的に使うため、この施工には保証がつけられません。 しかもこの工事で、雨漏りが100%止まるとは言えないのです。 このことはお客様にもお伝えしました。 お客様は、僕の提案を聞いて「この家にはこの改築工事で家一軒建つくらい費用をかけてしまったのに…こんなことになるなら建て直せばよかった…」とおっしゃっていました。 今回提案させて頂いた工事も、300万くらいかかります。 下地の工事が無ければ、それだけで100万くらい安くなっていたでしょう。 ヒビ割れを補修した跡を隠す必要がなければ、塗装中の模様付けも必要ありませんでしたし、最初の戸袋を埋める際にしっかりと対応していれば、このような工事内容にはならなかったはずです。

家の改築や塗装は、施主様の方でも知識がないと、後々にトラブルを引き起こす場合があります。 この戸袋の改築工事も、もう少しモルタル壁の特性が分かっていれば、このような工事はしなかったでしょうし、お客様に信頼できる「かかりつけ医」のような業者がいれば、雨漏りは起こっていなかったかもしれません。

このブログを読む方々が、少しでも知識を蓄え、家に合った塗装や改築をされますように参考にして頂ければ幸いです。

クラックの幅だけでなく無数にあった6年前はひびだらけでした。 ※参考記事

|

2019年12月17日

足場の組み方で外壁塗装の品質がワンランク変わることを業者以外は知らない。 |

| 人気blogランキングへ |

|

現場管理、見積もり担当の松尾です。 塗装をする際に、塗料について詳しく調べる方もいらっしゃるのですが、塗装の土台ともいえる「足場」を調べる方はあまりいないと思います。

今回は、そんな足場についてお話したいと思います。 2021年になると、足場に登る際はフルハーネス型墜落制止用器具の 使用が義務化されます。 それだけ、足場の作業というのは見ている以上に危険なものが多いのです。 特に戸建ての実際の現場ではどの業者さんもその辺はあいまいな部分はありますが、現在は施行前なので、原則的には腰に安全帯をつけての作業です。

この写真の足場もフルハーネスではなく、安全帯を使用しての足場となっています。 塗装の際には、この足場が非常に大切で、どんなに腕のいい職人や、良い塗料を使っても「良い足場」が無ければ、塗装はできません。 職人が作業をしにくい足場は、塗装の質を下げます。 塗装工事の値段を決めるときに、費用の多くは人工(にんく)代です。 人手が多く、日数がかかればかかるほど費用は増えます。

料金・1日35.000円(税別)。繁忙期は対応致しかねる場合があります。

でも、費用を抑えようと思った場合に、一番に金額を削るのもこの人工代です。 削ってしまった人工代は、かならず工事にひずみを生みます。

特に足場は、そのあおりをうけやすいのかもしれません。 足場を組む人数や工期を短くして足場を組むと、「それなりの足場」が出来上がります。 しかも、費用を抑えて作った足場では、「良い塗装」ができないのです……。 ・安全面 ・作業のしやすさ がとても大事です。

そうした安全のためには、足場を組む場所に下見に行って、採寸をして必要な部材を用意したりするのですが、この下見の日を1日削れば、それだけ費用が浮きます。 そうすると、足場を組む当日に適当に足場材を持ってきて、有りもので組んでしまったがためにイビツな足場になってしまう……などのことが起こる…まさに負のスパイラルの始まりです。 また、工期通りに足場を組んでいても、足場やさんの建て方や腕によって足場の質は変わります。 そのため、大きなマンションなどを建てる大手ゼネコンなどでは工事とは別日に「安全パトロール」を行ったり、「防災防止協議会」を月1で開き、事故事案などに真摯に向き合う日を作ったりするほどです。 戸建てでも、現場管理の自分が、足場のチェックなどを行います。 写真は今回チェックした足場です。 工期通りに仕上げてもらいましたが、こんな箇所を見つけました。 この小さな足場板は、特にくくりつけることもなくこの場に片方だけ引っ掛けて置いてある状態なのですが、少し足をひっかけると、この小さな足場がカタカタと浮いて躓きやすくなっています。 片手に塗料缶、片手に刷毛を持った状態で、この小さな足場板に躓いたら大惨事になります。 ここは見回った際に指摘をして、足場が浮かないようにしっかりと直してもらいました。 次にこの足場です。 下の階が見えている状態で、足場と足場に大きな隙間があります。 また、排水するための樋もあるため、大股でまたがないとなりません。 このような足場を放っておいたら大変です。すぐに是正し、足場屋さんに直してもらいました。

こちらも足場材が足りていません。 何度も言いますが、塗装を行う職人たちは、原則的には腰に安全帯をつけての作業ですが、片手に塗料缶、片手に刷毛やローラーを持ってこの足場を移動します。 この足場の場合、落ちる危険性もありますが、それよりもこの足場と足場の隙間を大股で移動するため、その足場の無い空間の壁は上手く塗ることができません。

また、こうした板の足りない足場で注意しながら作業をすると、注意をしている分作業が遅くなり、やはり結果として塗装の質が落ちることになってしまうのです。

普段手の届かない高い場所などは、この際塗装と合わせて足場があるうちに一緒に工事を行ったほうがハシゴだけで行う工事に比べて品質も良く手間がかからないので安くなります。

「ヒヤリ・ハット」という言葉をご存じでしょうか。 「ヒヤリ・ハット」とは、結果として事故などに至らなかったゆえに、見過ごされてしまうようなことを言います。 現場でよく言われることなのですが、この「ヒヤリ!」とするような事が3回起きると、大事故につながる…と僕は習ってきました。 建設現場での事故のニュースをたまに見かけますが、危険な現場は、いつもシグナルがでていると僕は思います。

足場の上を歩いてみよう!

今回紹介したような、足場も、人が落ちたりするだけではなく、こうした足場の隙間に、まさかの角度で部材が落ちて、大事故につながってしまう…などの場合もあるでしょう。 指さし確認でチェックし、発見したことで何事もありませんでしたが、これがもしも費用を削るために工期を短くしていたら、こうした足場の確認や、足場を直す時間が取れずいたら…事故は起きたのかもしれません。

必ず原因があって、結果があるのです。 足元がしっかりしていて、無理な体制を取らないですむ足場は、職人たちが安心して作業に取り組むことができ、サクサク仕事が進むため、行程が短く済む場合もあります。 良い塗装を考えるのであれば、良い足場は必須と言えるのです。 そのためには、足場のクオリティ、職人のクオリティを保つために、ここにかけるお金は塗料の質よりも優先と言えるでしょう。 いくら良い塗料を使っても、正しい塗り方を持って。職人の力が発揮されなければ、効果は半減します。 「近くで工事しているので、今なら足場代をタダにできますよ」こんなセリフ聞いたことないですか?ちょっと危ない匂いがしますね。未だにこういうセールスがあるようですので、慎重になる必要があります。

つい見逃しがちになりますが、足場工事に一度目を向けて見て下さい。 塗装会社に依頼した塗装の良し悪しは、案外最初の見積もりの段階で決まっているものなのです。

※足場関連の社長回答のヤフー知恵袋

カテゴリ:見積り担当の日記

|

2019年12月5日

パミールというスレート屋根の憂鬱 |

| 人気blogランキングへ |

|

現場管理、見積もり担当の松尾です。 先日のブログで、現在集合住宅地の塗装工事をしている…と書いたのですが、実はこの集合住宅地、パミール屋根が集まった住宅地でもあるのです。

みなさんはパミール屋根を知っていますか? パミール屋根は、通常のコロニアル屋根などと違い、元がもろいため塗装ができない屋根です。 塗装ができないということは、いざ10年ほどたって屋根のメンテナンスをしようと思った時に、カバー工法と呼ばれる屋根塗装の1.8倍ほどの価格の工事をするか、もっと工事費のかかる屋根の葺き替えをするか…しかほぼ選ぶことができません。

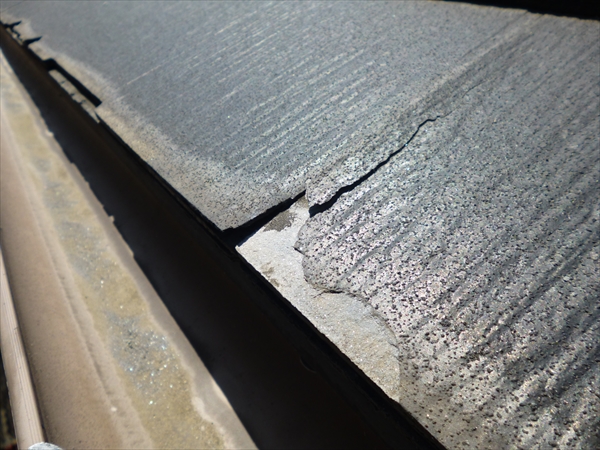

またパミール屋根は、劣化とともに砕けやすくなり、通常であれば足場を組んだ後に屋根上を歩いて屋根の状態を確認するのですが、パミール屋根はおせんべいのようにパリパリと割れてしまうので、歩くこともできません。 さらに屋根が落下したり、風で飛んだりしやすいので、落ちた屋根が人にぶつかり事故をおこしてしまう場合も…。 屋根は日常の中で、あまり目を向けない箇所なので、ご自分の家の屋根が大変なことになっていても気が付かないお客様がたくさんいらっしゃいます。 今回の集合住宅地は、段々畑のように家が建っている場所でしたので、屋根塗装のご依頼を頂いたお客様の屋根に上ると、下の家の屋根が非常によく見え、屋根が歯抜けになっている家や、屋根板が反り返ってしまっている家を見かけました。

ただ、この集合住宅地、すべてがパミール屋根…というわけではなく、建っている年代によって、違う屋根材のお宅があるようなのです。 ですので、この段とこの段のお客様はパミール屋根で、その下のお客様は違う…などがあり、たった1段違う場所に建っているだけで、屋根の工事費が2倍近くも変わってしまう…ということが多々ありました。

営業としてお客様宅へ伺ったときに、一番難しい瞬間なのですが、お客様に「屋根を塗ることができません」とお伝えした瞬間、さっと顔色が変わられる方が沢山いらっしゃいます。 さらに続けて「カバー工法」のご説明と価格を説明すると、『もしかして、金額の高い工事をわざと言って、だましているのかしら?』というような疑いのまなざしを向けられることも…。 僕としては、お客様に無駄な工事は勧めたくありません。 ただ、どうしても屋根塗装で対応できない「塗れない屋根」があるのです。

パミール屋根のように、パキパキとおせんべいのように割れる屋根は、塗料で補修することはできず…お客様にただただご説明するしかないのです。

ただそれをもご承知でご近所の多くが屋根塗装で施工されているということと様々なご事情もあったことも重なり不本意ながらも塗装でご決断されたお客様も過去にはいらっしゃいます。 その際にお客様にご提出させて頂いた写真がこちらです。

その時の動画がこちら。

営業をしていると、いつも思います。 家という生涯のうちでも大きな買い物だからこそ、こうした塗ることのできない屋根材や、安く塗装を済ませたがために起こることを、もっとお客様に情報として届けられたら…と。 巷では、「安い塗装」を大きく謳う業者が後を絶ちませんが、このパミール屋根しかり、かならずその後に大きな代償を払うことにもつながりかねません。 今回はパミール屋根をご紹介しましたが、パミール屋根以外にもこうした症状を起こす屋根はあります。

また家の図面にはコロニアル屋根と書いてあるのに、実際はパミール屋根が葺かれていたり、記載ミスがあったり。 どうか、お客様にこうした情報が届いて、せっかく買った家を長持ちさせられますように、これからも屋根や塗装の本当のことをブログでご紹介できればと思います。

最後に、パミール屋根の症状をご紹介しますので、もしもそのような症状がお家の屋根で見かけられましたらお近くの屋根屋さんか、塗装店にご相談ください。 落ちた屋根による事故や、屋根が剥がれ落ちたことによる野地板の腐食など、大事に至らぬ前に少しでも食い止められますよう願っています。 パミール屋根の特徴 ・屋根の側面がミルフィーユ状になっている ・屋根が反り返っている

下から屋根を見てみて、この症状がありましたら一度塗装業者、屋根業者にご相談ください。

※ヤフー知恵袋 ニチハのパミールについて築13年目の屋根が塗装ができない状態を何とかしたい

|

Warning: include(/usr/local/chroot/usr/home/aa1245jkgb/html/include2/form.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tosoushoku/tosoushoku.xsrv.jp/public_html/koushin/wp-content/themes/nuru/tag-matsuo.php on line 152

Warning: include(): Failed opening '/usr/local/chroot/usr/home/aa1245jkgb/html/include2/form.html' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/tosoushoku/tosoushoku.xsrv.jp/public_html/koushin/wp-content/themes/nuru/tag-matsuo.php on line 152

Warning: include(/usr/local/chroot/usr/home/aa1245jkgb/html/include2/column_r_btm.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tosoushoku/tosoushoku.xsrv.jp/public_html/koushin/wp-content/themes/nuru/tag-matsuo.php on line 155

Warning: include(): Failed opening '/usr/local/chroot/usr/home/aa1245jkgb/html/include2/column_r_btm.html' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/tosoushoku/tosoushoku.xsrv.jp/public_html/koushin/wp-content/themes/nuru/tag-matsuo.php on line 155